改めて「書くこと」と「教えない教育」との関係について(その8)

2023/06/13

昨日投稿した記事の続きです。

「書くこと」と「教えない教育」の関係を

明らかにするというテーマを設定して

書き始めたこの記事も、8回目となりました。

昨日ご紹介した

当時、高校3年生だった塾生Mさんの考現学は、

いかがでしたか?

考現学は、「何を書こうか」と考えてから

文章を書いていくのではありません。

できる限りアタマの思考をはたらかせずに、

自分がいまの世界をどう見て、

どう感じているかを、リアルタイムに

写生のように記述していくわけです。

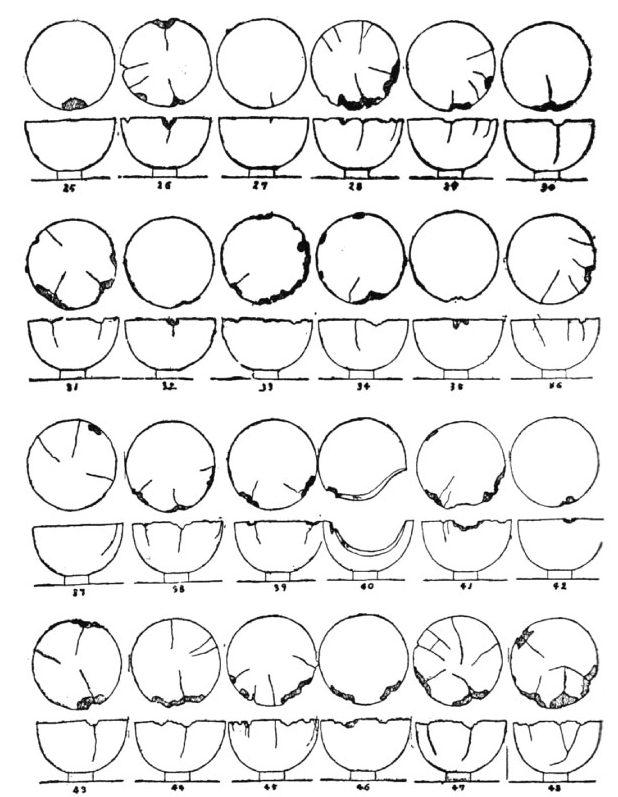

(その4)の記事で、今和次郎さんが、

某食堂の欠けた茶碗をスケッチされた

つぎのような図をシェアしましたが、

こんなふうに、ありのままを観察し

スケッチするような姿勢で

手を動かしながら、言葉を紡ぎ出していく感じは

伝わったでしょうか?

ただ、考現学という言葉に

「考」という文字が入っているので、

ときどき、考えながら書くことだと

勘違いする人もいましたが・・・笑

そもそも、本来「考える」というのは、

以前こちらの記事に書いたように、

しかるべき手順を踏んで

答を導き出していくプロセスを言うので、

「悩む(ループに嵌まって出られない状態)」と

「考える」を混同しないことが大事なんですが。

こんな記事も書いてましたね。

らくだメソッドのネットワークで

実践していた考現学というのは、

時間軸を〝いま〟に置いて、

〈「できる・できない」を考えず書くこと〉

ですから、

学校などで行われているような

作文教育の発想とは

まったく次元の異なるものです。

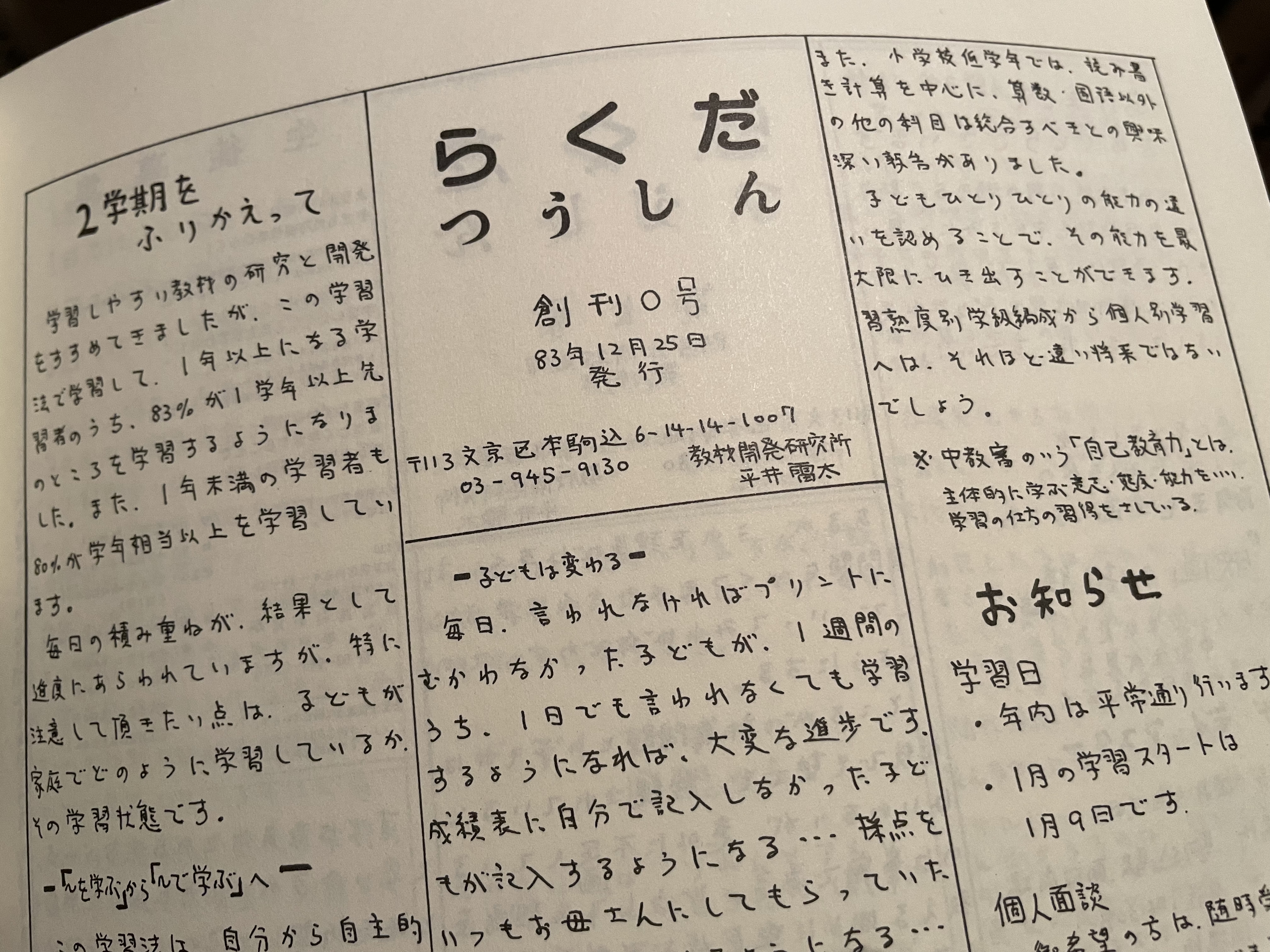

たとえば、平井雷太さんが

「書ける・書けない」を考えず、

ただ書く体験を余儀なくされたのは、

(その1)の記事で触れたように

月1回、教室の親さん向けに通信を出すと

決めたことからだったわけですが、

その通信に何を書いたら良いのか、

どうやって書いたら良いのか

最初から全然わかっていなくても、

月1回、とにかく「書く」と決めてしまえば、

その通信の素材になるようなネタを、

見つけようという姿勢で

日々を過ごすように徐々に変わっていきます。

そして、書いたものをまわりの人に読んでもらい、

リアクションを丁寧に確認しながら

書き続けていくことで、

自分自身だけでなく

まわりの人との関係性についても

変化が生まれる可能性が高くなるので。

つまり、どうしたら文章が上手く書けるかを

考えてから、それを実践しようとするのでなく、

やっているうちに

結果的に文章がうまく書けるように

なってしまうような〝しくみ〟のなかで、

たんたんとやり続けることなんですね。

そのしくみづくりのポイントは、

ジョハリの窓についての話にも関係しますが、

結局のところ、とりわけ重要なのは

1.自己開示する

2.まわりからのフィードバックを得る

3.やり続けること

という3点と言えるでしょう。

ひとことで言うなら、

まわりとのつながりを意識しながら

自己編集し続けることであり、このことは

言語化され、集約されています。

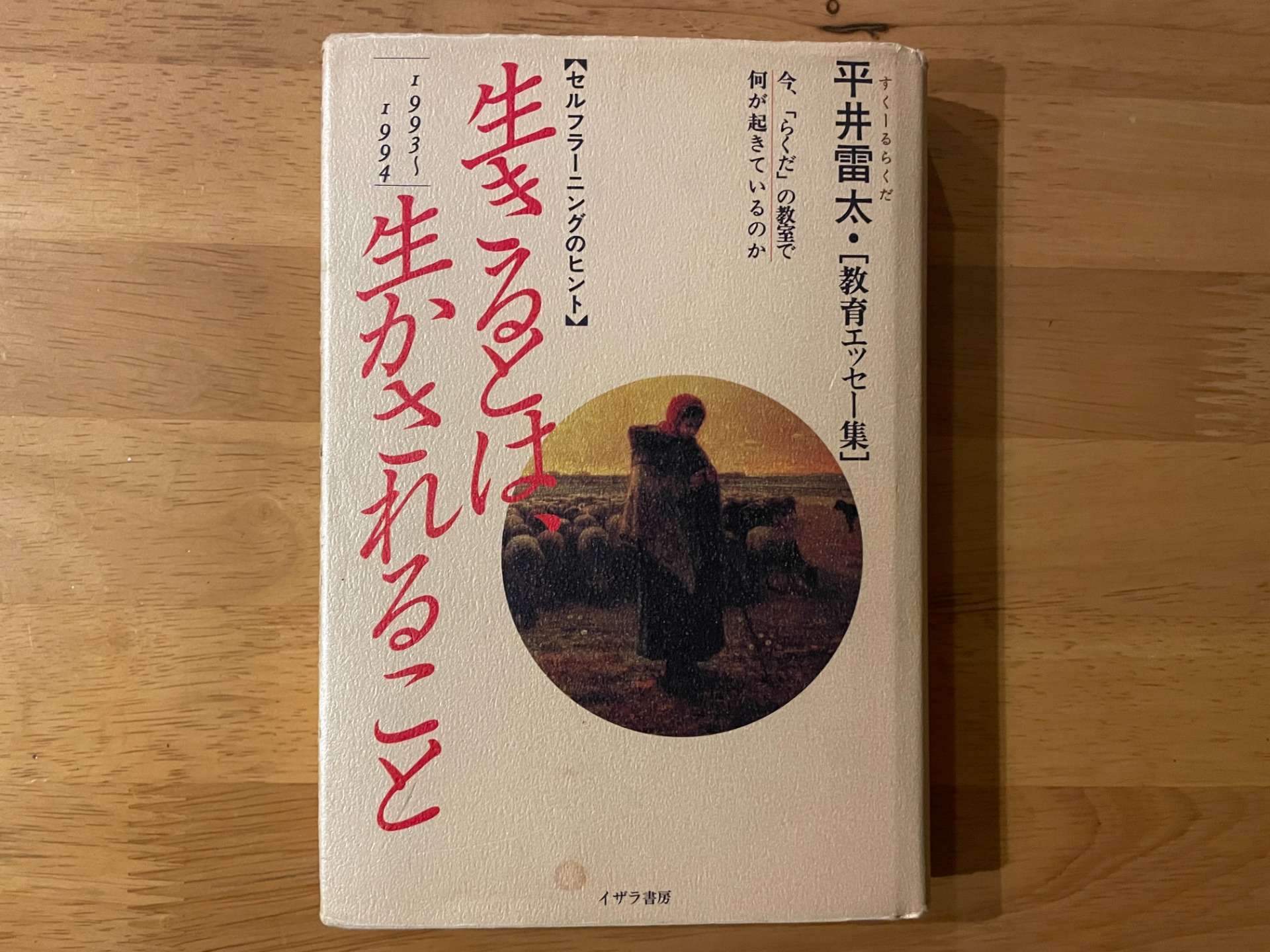

さて、平井雷太さんが

1993年から94年までの

1年7ヶ月に書かれた膨大な量の考現学を編集し、

1995年5月に出版された

『生きるとは生かされること』という本が

あるんですが(冒頭の写真)、

この本の巻末に、

「考現学の可能性」というタイトルを付した

加藤哲夫さんによる

ちょっと長めの解説文があります。

平井雷太さんとの出会いから始まり、

そもそも考現学とは何なのか、そして

加藤さんご自身もビジネス面で

考現学を活用された体験や

考現学そのものの可能性にまで言及されていて、

わたし自身も最初に読んだときに

大きく目を見開かされたことを憶えています。

これまで書いてきた記事のテーマにも直結し、

教育に対するスタンスや、

「考現学とは何か?」を問い続けながら、

加藤さんがご自身を

自己編集するような視点も含んだ文章なので、

加藤さんの書かれた考現学の実例として、

今日はその全文をご紹介することにしました。

ちなみにこの本の出版社はイザラ書房という

シュタイナー教育関連の本を

専門に出されている出版社なんですが、

なぜらくだメソッド関連の本を

シュタイナー教育の出版社が出されたのかは

またいずれこのblogで

ご紹介することがあるかもしれません。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

考現学の可能性

平井雷太氏と出会ったのは、3年前の夏のことである。 福島県いわき市で開かれたこども・いのちの祭りでのことだ。その時は、挨拶を交わしてすぐに、私が出版社をしているということからか、「対談の原稿があるが本にならないか」と声をかけられ、その場では返事のしようがなかったので、その後原稿を見せてもらうことで別れた。

平井氏に対しては、『子育て廃業宣言』の著者で、らくだ式学習法(らくだメソッド)の開発者という程度の情報しか持っていなかった私だが、 前々から気になる人の一人であった。それは、いじめや校内暴力、不登校などについて、いわゆる学校や文部省などの制度が悪いと批判するだけの教育論に違和感を感じていたことによるだろう。なるほど制度に問題があるのは事実だが、そこにどうしようもない悪人がいて、すべてを支配しているという批判的なイメージほど現実から遠いものはない。むしろ私は、例えば高校進学率が100%に近づくように、教育制度が整備されればされるほど、家庭や地域の教育力が崩壊し、「教育」は破綻していくと考えていた。その点で平井氏は、教育批判をしないことをテーマに教育とかかわっていて、わたしの感覚がわかる人だと感じたのだった。私と同じ1949年生まれ。会ったのはその時が初めてだが、同時代人として体験を共有することも多いことが、話をしているうちに分かってきた。

それから、ブックレットのシリーズ(ニュースクール叢書)を私の出版社から発行するようになり、ときどき会って話をしたり、彼の発行しているニュースレターを読んだりしているうちに、なにやら発想に共通点が多々あることに気がつくようになった。たとえば彼は「すくーるらくだ」という塾を経営しながら、「セルフラーニング研究所(※現在は「らくだメソッド」と社名変更)」でニュースクール講座など様々な企画・イベントを主催し、らくだメソッド指導者のネットワーク「らくだ研究会(※現在は解散)」をつくっていた。それもなかなか繁栄していそうなのである。私も「ぐりん・ ぴいす」というエコロジーショップを経営し、「カタツムリ社」で出版と企画・イベントやHIV/AIDS問題の活動をし、「エコロジー事業研究会」というエコロジーと事業活動を考えようという経営者の異業主交流ネットワークを主催している。つまり、広場=現場としての塾や店、情報生産・発進基地としてのセルフラーニング研究所やカタツムリ社、そして、他者と出会い、互いに学び合う装置としてのネットワークと、活動スタイルの発想が類似しているのである。

それも、自分の仕事だけがうまくいけばいいというのではなく、やりたい人がいたら、自分の持っている仕事のノウハウを提供してしまうというお節介なところも似ている。もっとも、私が儲かっているかどうかだけは疑問があるところだが、5人のスタッフを擁しての仕事の内容を見ていただけば、まあ経営的にもよくやっている方だろうとは思う。 そうすると、お互いに、相手のしていることや方法から、自分の役に立ちそうなことはどんどん借用して使ってしまうことになる。その点でも、彼も私も、アイディアの知的所有権などと野暮を言わず、どんどん使ってくれて嬉しいタイプだったのが、つきあっていく上で幸いしたのかもしれない。私が色々借用・盗用した中で、一番の収穫は、「考現学」というアイディアである。というより、お互いに書いた考現学を郵便やFAXで交換しているうちに、どんどん発想が共有されて、やりとりの中で新しいアイディアが生まれていったという方が正確かもしれない。

ゲストに呼ばれて参加したニュースクール講座の席上で、私が主催するエコロジー事業研究会の封筒による情報交換システムの話をしたことから、当時まだ平井氏とらくだメソッド指導者だけが書いていた考現学を、様々な人が書いて交換するグループ、「ニュースクール研究会」が生まれた。この研究会に参加したことから、私も考現学を書き始めたのが、1993年3月である。

もともと、思いついたことを小さなカードに書くという程度のことは以前からしていたが、継続的にワープロを使って他者が見て分かる文章に書くこと、しかも、書いたものをグループで交換して見せあうことに、なにか新しい可能性を感じて興奮していたことを覚えている。それに自分だけだとなかなか続かないものだが、グループがあって、締切があるということは、継続していく上で大きな励みになるものである。日記なら三日坊主の私が、もう丸2年も考現学を書き続けている。そして、バインダーノート2冊にファイリングされた私の考現学は、いまや私にとってものを考える上で、そして人とコミュニケーションしていく上で、なくてはならないものになった。

そもそも平井氏は、上野千鶴子さんの話から考現学という言葉に出会って、自分が教室での生徒とのやりとりを書きとめていたものを考現学と呼ぶようになったと聞いた。そして、それをらくだメソッド指導者養成のために使っていた。私も、何年勤めていてもお客様の顔や名前を覚えられないスタッフを見ていて、仕事の質を上げるためにどうしたらいいのか考えていたところだったので、自分やスタッフの店でのお客様とのやりとりが気にかかって、スタッフ全員でお店考現学を書くようになった。誰か気づいた人が考現学をB6カードに書いてバインダーに綴じておくだけで、スタッフ全員が気づきを共有することができることになる。

私が指摘しなくても、相互に学べる関係が社内でできていく。その上、私が気がつかないことでも、誰かが気づくことができる。考現学を書こうと思っているだけで、お客様との応接や商品を見る目が変化してくるのだ。常々、「意識化」ということを言い続けてきたが、いくらことばで言っても人によっては無駄である。それが、その人が考現学を書こうと思ったときから、その人の目に見える世界が変わってくるのだ。社内のコミュニケーションも考現学という文章を介在させることによって、感情に流されずにスムーズになった。これも、不確実で感情が乗りやすい話しことばによるコミニュニケーションとの違いだろう。

また、様々なボランティア活動のコーディネイトや企画の実行委員会にかかわってきたが、その中でスタッフや実行委員相互のコミュニケーションがいかに大切かが身に染みていた。いつも特定の人がニュースやチラシの原稿を書いてしまう。みんなで決定して、一部の人が実行する。そんな雰囲気を、参加した人たちが考現学を書き、交換することで変えていくことができるのだ。交換するだけではなく、赤入れ(あかいれ)といって、相手の書いている考現学の文章について、意見や疑問を伝えることで、口頭でのように感情を乗せずに、存在を否定せずに、相互に批判を聞く関係が生まれる。

私たちは、人と人が相互理解していると思っているが、そのほとんどは、実は先入観や勘違い、聞き違いなどの相互誤解をしているにすぎないということが、書きことばによるコミュニケーションによって実感することができる。そもそもコミュニケーションは、相互誤解をしているという事実の確認からしか出発できないものなのではないか。見えないからこそ互いに聞きあうことで「他人の言うことが見えてくること」、従って「他人の痛みが自分自身の問題として考えられるようになること」、これは考現学のやりとりによって生まれる大きな力である。

ベストセラーになっている『「超」整理法』『続「超」整理法・時間編』(中公新書)の著者野口悠紀雄氏によると、電話の普及によるロ頭コミュニケーションの時代は、たかだか数十年という。パソコン、 ワープロ、コピー、電話などの普及やインターネットなどのネットワークの整備によって、これからは再び、文字(文章)によるコミュニケーションの時代になるという。しかし、そのような文化の変容を可能にするには、「全ての人々が書くことができる時代」「誰もが簡単に文章を書く時代」がすでに到来しているにもかかわらず、文章を書くことを苦手とする人が圧倒的に多い現在、まず書くことが開く可能性について理解が広がって行かなければならない。

ところが、ハウツーに徹した野口氏の論では、ビジネス上のやりとりに正確を期し、時間を節約することができるということにのみ力点が置かれているため、その社会的効用が限定されている。考現学によるコミュニケーションの可能性の中、「毎日書く」ということが持っている可能性はとくに大きい。目的なくただ気がついたことを書き続けると、否応なく書き手は自分と対面させられる。「自分が見えてくること」、これは考現学の大きなポイントである。

もともと書くことが忌み嫌われてきた背景には、書かれたもの(文字)は、言わば、生きた言葉(話し言葉)の死骸であり、人は死を本能的に避けて通るものということがあるという。つまり、書かれた言葉は、過去の自分の死体である訳だ。 歴史哲学者の今村仁司氏は、『貨幣とは何だろうか』(ちくま新書)の中で、「墳墓、贈与、貨幣、権力は、動物にはまったく見られない現象である。これらを人間にしかない現象にするものは、死の観念である」と述べている。さらに、「存在とは生きている存在であるが、その『生きていること』のあり方は、絶えず現在において私が私に直接的に触れていることであり、反対にこの両極の間に異様のものが入りこむならば、それは死または死に類するものの介入であり、それは存在の生命を脅かす。自己現前の典型は、生きている発話行為(パロール)であるから、それは存在と心理の基本モデルになる。これに対して文字は、生きている現在の言葉の死せる残骸であり、それは生きた言葉の墓である。墓が生きた人間の共同体から周辺にしりぞけられるように、文字もまた生きた言葉の共同体から排斥される」と言っている。

私見によれば、平井氏が実現している日々気づきを書き続ける考現学は、限りなく発話(パロール)に近い書きことばなのである。つまり、自己現前、すなわち自己が自己に直接対面し、触れ合っている状態に限りなく近い文字なのである。ことばを文字を嫌い、恐怖して書かないことによって自己現前を維持するのではなく、書くことによって自己現前に近付いていく表現行為、これが毎日書く考現学なのである。そこに、人が避けようとして避けられない死を意識しつつ越えていく可能性があるのではないか。一瞬一瞬消えてしまう発話ではなく、文字にして残すという行為は、自分の死体と日々対面させられることだから、一瞬一瞬に生まれ変わって生きていくことが理解できる。過去(死)にも未来(死)にも囚われることなく、今(生)を生きることが、特別の修行や秘儀によらずとも私たちに聞かれているのだと思う。

平井氏は、この1年7ヶ月の間、1日も休まず考現学を書き続け、日刊考現学として、FAXで読者に発信してきた。1カ月分まとめた『ニュースクールテキストブック』は17冊になり、中には150ページを越える月もある。そのFAXを毎日受け取りながら、私も考現学を書くということを続けてきた。平井氏から日刊考現学が届く度に、「あっ、書かなくちゃ」と自分を励ますのであった。平井氏の日刊考現学に刺激されて、各地で考現学を書く人が増えている。不思議なことだが、書くのが苦手と言っていた人がどんどん書き始めている。ひょっとすると、「全ての人々が書くことができる時代」「誰もが簡単に書くことができる時代」がすでに到来しているから、ワープロやFAX、コピー機が必要になり生まれてきたと考えていいのかもしれない。

日々考現学を書き続けることによって、仕事や暮らしそのものの中に「自分自身が見えるようになること」「他人の痛みが自分自身の問題として考えられるようになること」、この2つの意識が共同作業によって生まれつつある。この2つは、地球環境問題や差別や戦争など、私たち人類が抱えている難問、課題を超えるために絶対必要な鍵なのだと私は思っている。それが私の理解する考現学の可能性である。(了)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(引用ここまで)

平井雷太さんのネットワークに関わる人が編集し、

加藤哲夫さんのカタツムリ社で出版された

ブックレット「ニュースクール叢書」シリーズ

【関連記事】

・ブレヒト『真実を書く際の5つの困難』より(今日の名言・その60)

・改めて「書くこと」と「教えない教育」との関係について(その1)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

寺子屋塾に関連するイベントのご案内

7/29(土) 経営ゲーム塾C

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー