わかればできるようになるとは限りません

2021/11/16

今日は、教室にやってきた塾生のひとりと、プリントの問題をめぐってやりとりした話について書いてみましょう。

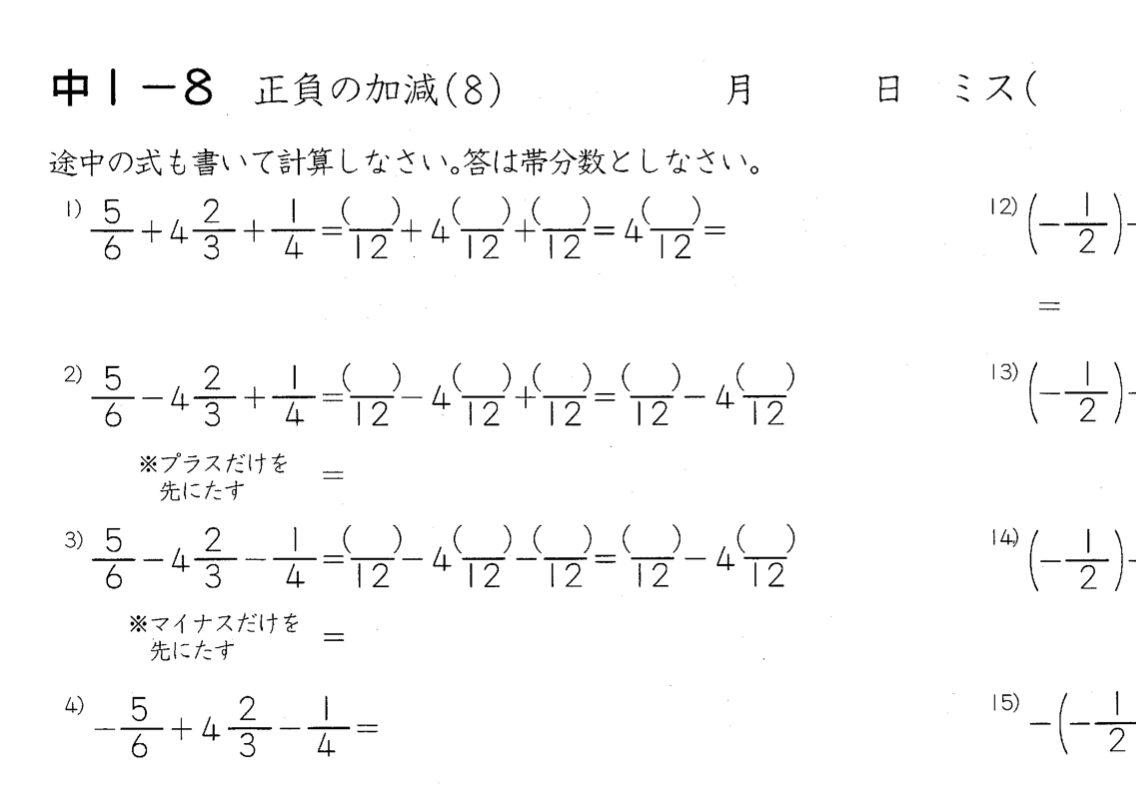

らくだメソッド数学教材の中1ー8は「正負の計算」加減算で、項が3つになる形の問題プリントです。項が3つになって、プラスだけを先に足したり、マイナスだけを先に足したりして計算するやり方については、1つ前のプリント中1-7で学習しているんですが、その塾生は、例題として示されている⑵の問題がわからないといいます(写真)。

写真の画像にあるとおり、⑵と⑶の問題には※印で「プラスだけを先にたす」「マイナスだけを先に足す」というコメントがついているので、その指示に従ってやればいいだけのことだし、わかるように説明すればいいんじゃないかとおもわれる人はすくなくないでしょう。

でも、実際にそのときわたしがその塾生に対してしたことは、問題の解き方を丁寧に説明することではなく、「※印のついたコメントはちゃんと読んだ?」「何がわからないか、もう少し具体的に話してみて」「このプリントの1つ前のプリント中1−7で学習したことは何だったかな?」という問いかけでした。

つまり、その場でわたしがやり方をわかりやすく教え、その塾生がその内容をわかったとしても、そのことが問題が確実に解けるようになる保証はないからです。

この対応については、わたしが寺子屋塾を始める前、25歳から32歳まで、小中学生対象の進学塾で仕事をしていた頃の体験を踏まえているので、まずはその話から書いてみましょう。

その進学塾での授業は、だいたい週1回のインターバルだったので、わたしが算数の概念説明を行い、その説明を聞いた子どもがその場ではテキストの問題を解けるようになっても、1週間後の次の授業になるとわたしの説明をキレイさっぱり忘れていて、問題が解けない元の状態に戻ってしまっていた・・・そんなことをどれだけ繰り返していたかわかりません。

よって、「どうしたらそうした子どもたちがちゃんと算数の概念を理解し、問題をいつでもスラスラ解けるようになるんだろう?」という問いがずっとわたしのアタマの中にあったんですが、結局、その進学塾で指導していた時には、その問いに対して納得のゆく答を見つけることができませんでした。

算数/数学の問題が解けるようになるということは、言い換えると、ひとつの概念・・・この場合は正負の加減算のルールにあたるわけですが・・・を自分のアタマで理解して、そのルールに沿って自分の手を動かしていくことが、いついかなる場合においても定常的というか、確実にアプローチできる状態になる、ということです。

「そもそも、自分のアタマで何かの概念を理解するとはいったいどういうことか?」というところに立ち戻って考えてみたいのですが、たとえば、その理解度を数値で表すことを考えてみるとしましょう。

わたしたちは日常、「わかった」とか「わからなかった」という言葉をよく使いますが、仮に「全くわからない状態」を0とし「完全にわかった状態」を100と置くとしても、現実には0か100かどちらかしかないなんてことはありません。

よって、各々の理解の度合いは、0と100の間にある無限のグラデーションのどこかに位置しているとは言えても、「わたしは70ぐらい分かっています」とか「きみは55ぐらい分かったね」という具合に、その度合いを数値化したり可視化したりすることは易しくありません。仮に学校のテストの点数が70点だった場合でも、その点数はあくまで「100のうち70が分かっている」という理解度を示すひとつのめやすにすぎず、「100のうち70が分かっている」という証明ではないからです。

では、どういう状態になったら「わかった」と言ってよいのでしょうか。テストで100点が取れたなら、その生徒は「わかっている」と言ってよいのでしょうか。80点だったらどうでしょうか。70点では「わかっていない」のでしょうか。

このように、「わかった」という基準については、実はきわめて曖昧で、主観的かつ個人差の大きいものであるにもかかわらず、わたしたちは「わかった」とか「わからなかった」という言葉を、わりと無神経に使ってしまっているという現実が見えてきたのでした。

さてそれで、らくだメソッドの場合についてです。写真のとおり、プリントには必要最小限の指示文(インストラクション)はあっても、懇切丁寧な説明はほとんど書いてありません。

つまり、らくだメソッドでは、大前提として、学習者に対し、最初から概念を100%完璧に理解することや、問題に対してすぐ正確に解けるようになることを求めていないのです。

問題を解いていくプロセスで生じるさまざまなできごとを肯定的に受け止めること・・・たとえば、前記した塾生のように解き方が解らなかったり、ミスをしたり、めやす時間をオーバーしたり、自分の決めたようにプリントができなかったりする〝できない〟体験を無下に否定するのでなく、むしろ積極的に肯定しながら受け止めることによって、そうした学習を毎日少しずつ、無理のない分量で繰り返しながら、それ以前に見えなかった自己課題が表面化し、浮き彫りになっていくこと自体がとても大切なのです。

このように、自己課題が明確になり、その課題に対して自覚的になることを少しずつでも積み重ねていくことで、それまで解けなかった問題に対しても、自力で解いてみようという気持ちが生まれて来やすく、その結果として、わからなかったことも後からだんだんわかってくる、というのがらくだメソッドのアプローチといってよいでしょう。

前記したように、学習者がある概念をどれだけわかっているか、その理解度を数値化したり可視化しようとしたりしても難しいのですが、問題を解くのに「かかった時間」と「ミスの数」という指標があれば、1枚のプリントができたかどうかは、指導者に判断を仰がなくても、学習者自身で明確に判断できるからです。

よって、概念を教えてわからせることについては、それほど重点を置かなくてもいいどころか、らくだメソッドには最小限のインストラクションしかないからこそ、学習者は「どうやってこの問題を解けばいいのだろう」と自ら考えざるを得ないし、個別の課題が具体的に浮き彫りになりやすいのです。

そうしたプロセスに立ち会うことを通じて、その学習者にとって何がわからないのかということや、学習者の理解力や個別の理解の仕方などが具体的にわかってきますから、指導に関わる人間にとって大切な姿勢は、教えることよりもむしろ、教えることはできる限り減らし、学習者自身が何がわかっていて、何がわからないのか、どうやればいいのかについての自覚を促す〝問い〟を投げかけることと言ってよいでしょう。

らくだメソッドと出会ったことで、「学習者がある概念を理解するためには、指導者は必要なことをわかりやく教えることが大切だ」といった前提そのものから問い直さざるを得なくなったわけですが、懇切丁寧に説明し教えようとする行為が、ともすると学習者自身がもともと持っているわかろうとする力、やってみようとする力を奪ってしまうことにもなりかねないと気がついたときは、目からウロコが100枚くらい剥がれ落ちたようにおもったものでした。