「知る」とはどういうことか(「論語499章1日1章読解」より)

2021/12/24

論語には全部で499章あるんですが、

2019年の元旦から2020年5月13日まで

1日1章ずつ読んでfacebookに投稿することを

日課としていました。

1ヶ月ちょっと前に

そのことについて書いたふりかえり文を

このblog記事から3回にわたって

ご紹介したことがありましたが、

論語499章のなかでも大事だとおもわれる章を

④古典研究関連のカテゴリーで

少しずつ紹介していく予定です。

今日は、「知る」ことについて書かれた

為政・第二の17番(通し番号033)です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【為政・第二】033-2-17

[要旨(大意)]

そもそも「知る」ということはどういうことかについて、孔子が門人のひとり・子路に向けて語っている。シンプルな表現ながら、学問の重要な根幹に触れている章。

[白文]

子曰、由、誨女知之乎、知之爲知之、不知爲不知、是知也。

[訓読文]

子曰ク、由、女ニ之ヲ知ルヲ誨ヘンカ、之ヲ知ルヲ之ヲ知ルト爲シ、知ラザルヲ知ラズト爲ス、是レ知ルナリ。

[カナ付き訓読文]

子(し)曰(いわ)ク、由(ゆう)、女(なんじ)ニ之(これ)ヲ知(し)ルヲ誨(おし)エンカ、之(これ)ヲ知(し)ルヲ之(これ)ヲ知(し)ルト為(な)シ、知(し)ラザルヲ知(し)ラズト為(な)ス、是(こ)レ知(し)ルナリ。

[ひらがな素読文]

しいわく、ゆう、なんじにこれをしるをおしえんか、これをしるをこれをしるとなし、しらざるをしらずとなす、これしるなり。

[口語訳文]

先生(孔子)がこう言われた。「由(子路)よ、お前に『知る』ということについて教えよう。自分が知っていることを知っていると認め、自分の知らないことを知らないと認めること、これこそが『知る』ということである。」

[井上のコメント]

孔子は、一人ひとり門人の性格や興味、能力に合わせて個別に異なった指導していたようで、論語にはそうした様子が窺われる場面が多くあります。この章は、孔子より9歳年下で、孔子にとって最初の門人であり、もともと遊侠の徒で、門人の中でも一番やんちゃで情熱的な人物だったと伝えられる子路に向けて、「由よ」と実名で呼びかけ、「そもそも知るとはどういうことか、学問とは何事であるか、その場の勢いに任せて、自分の知らない事柄についてまで知っているかの如く虚偽の放言をすることは好ましくないよ」と、穏やかな調子で語りかけているというのが伝統的な解釈です。

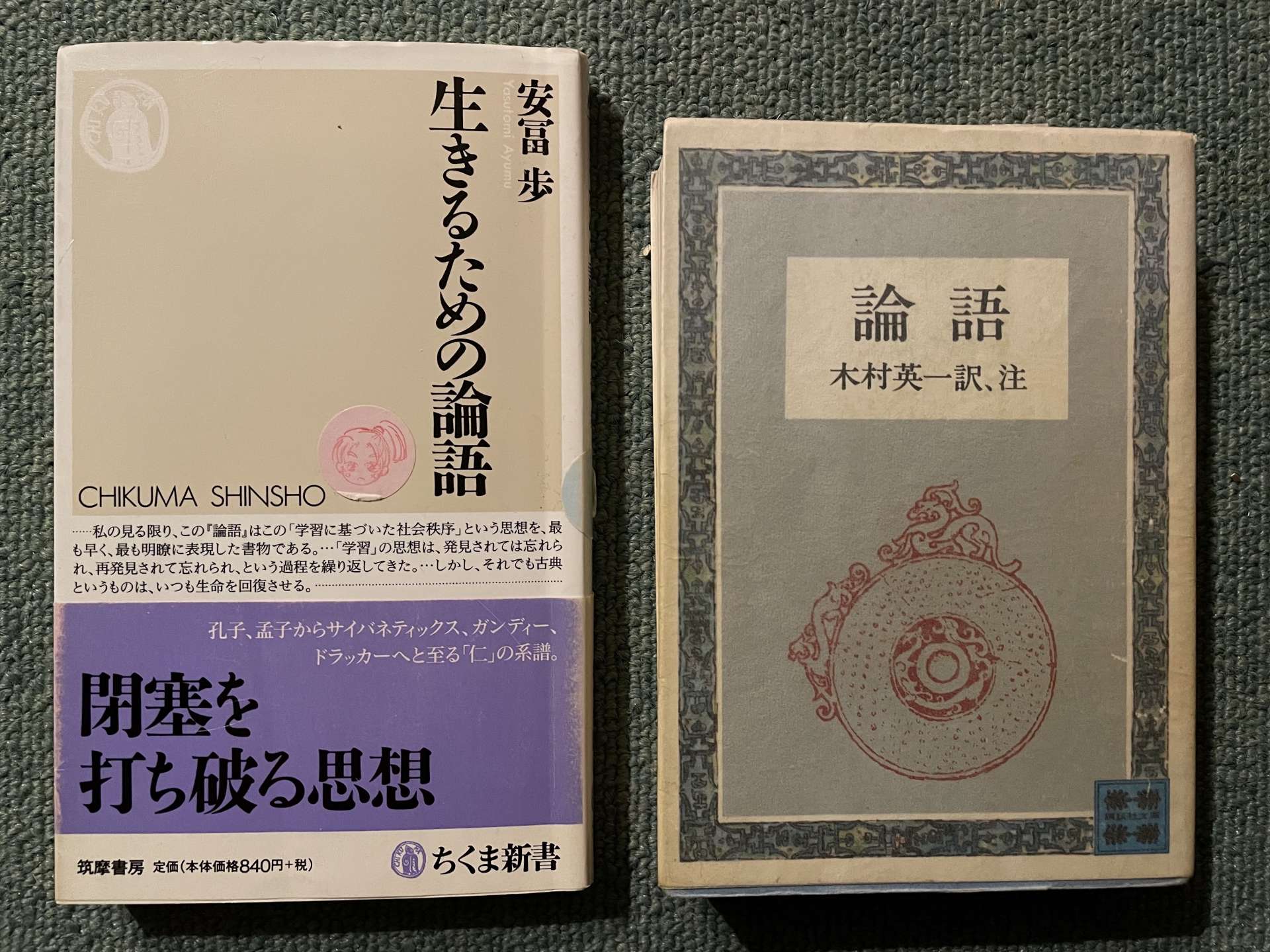

しかし、「知」という文字が、論語の中に116回も登場していることから(楊柏峻『論語訳注』)、この「知る」という言葉自体を論語全体の基礎概念に関わるものと捉えたとき、この章の内容を、門人の子路に向けて限定的に語られたスタイルをとりつつも、同時に孔子が「『知る』ということは、単に知識を一つ増やすというようなことではなく、自分が何を知っていて何を知らないのか、その境界に対して自覚的になることなんだ」という、学問の本質に触れて述べていると読む安冨説に説得力を感じました(『生きるための論語』第2章に詳述)。この考え方は、わたし自身が看板としている〝教えない教育〟実践における極意にも通じるようにおもいます。

[参考]

■この章は、〈子路自身が、「知」と「不知」を分別し得たとき、子路のなかで「知」という過程が作動する。そしてそもそも、「知」とはこの過程の名称なのだ〉という教えだと解釈することができる。新たに産出された「知」は最初の「知/不知」に跳ね返って、また新たな「知」を創り出す。このような回路が繰り返し作動する。この全体が「知」である。

「是知也」という断定によって、最初の「知」の意味が変化し、「知」が知っているという状態であるとともに、「知」と「不知」を分別するその過程でもある、というように意味が膨らむ。このとき、変化しているのは「知」の方ではなく、知ると知らざるを分別している「私」自身である。言葉の論理展開とともに、それを展開し理解する「私」が変化し、その変化が言葉の意味を豊かにする、というダイナミクスが生じている。

この自分自身の変化を伴う解釈の過程は、「学習過程」と言ってよいであろう。自分自身の既存の枠組みの中に外部から何かを取り込むことが「学」であり、それが自分自身のあり方に変化を及ぼして飛躍が生じる瞬間が「習」である。上の図式では、「知/不知」という分別の過程が「学」であり、それが自らに跳ね返って「知」が変貌する瞬間が「習」に相当している。(安冨歩『生きるための論語』P.37~38より)

■知——孔子のいわゆる知とは、単なる対象認識だけではなく、自己の対象を知る知り方の自覚を伴わなければ真の知ではない。いわば自覚的認識の明晰化作用が知であって、自己反省を伴ってどこまでも展開していく認識の追求が知である。だから常に謙虚に対象の見え方を重んじるとともに、それに対して自己が納得し得るか否かをもあるがままに考察し、認識内容と同時にその限界も知ることになる。

論語では概念を単に認識の対象ととらえず、行動的に処理されるべき対象としてとらえている。そこでそれを表現するために、この文に見られるような逆説的表現が時々見られる。(木村英一訳注『論語』より)