陰と陽とは何か①(易経の十翼『文言伝』より乾為天)

2024/06/03

昨日投稿した記事に続き今日も易経の話題です。

心理学者ユングの易経についてのことばは、

とても深い含蓄がありましたね。

3月の末頃に響月ケシーさんの

「天地人(三才)」って考え方を記した

最古の原典をたどってゆくと

易経の『説卦伝』に行き着くって話を

紹介したことがありました。

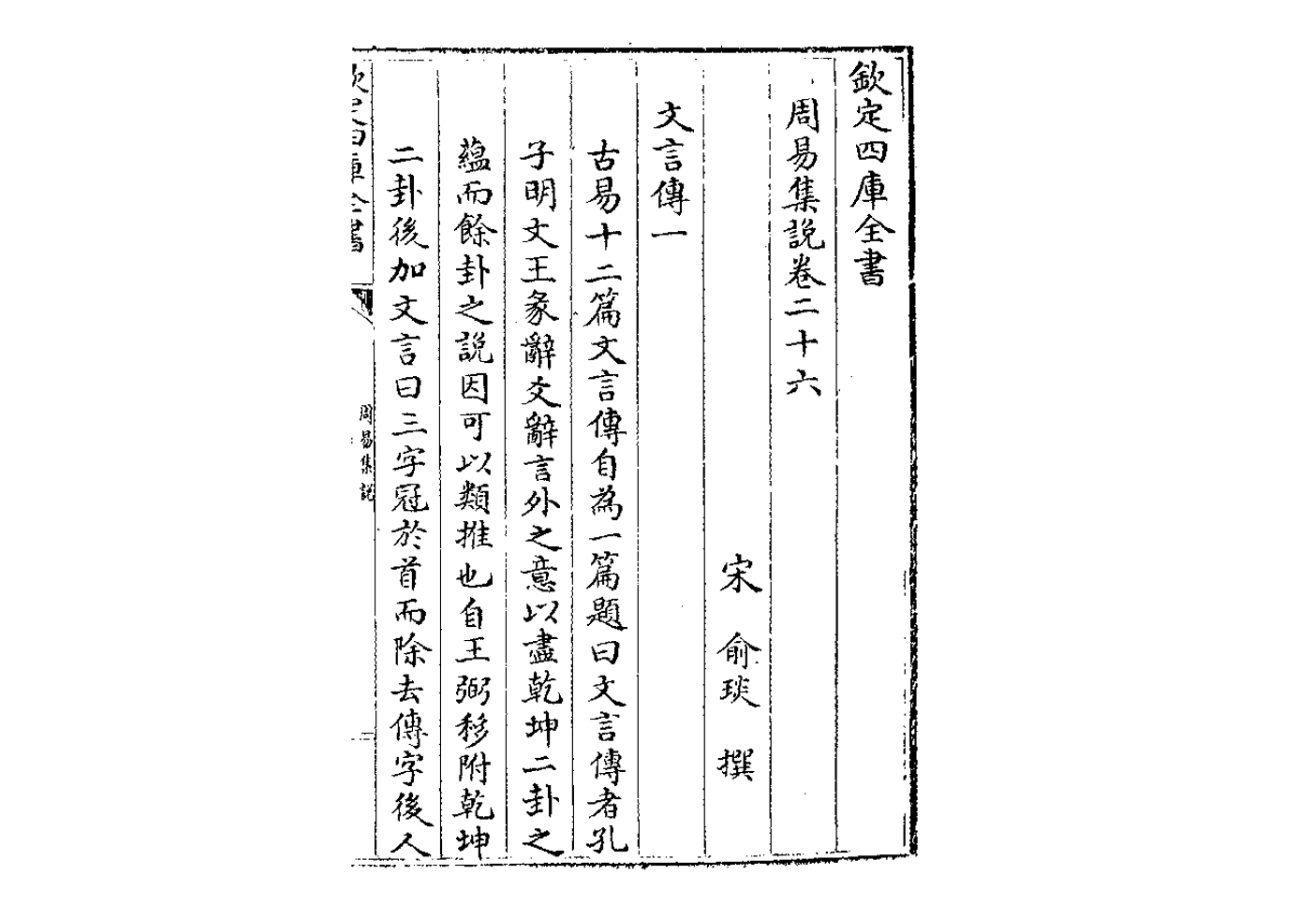

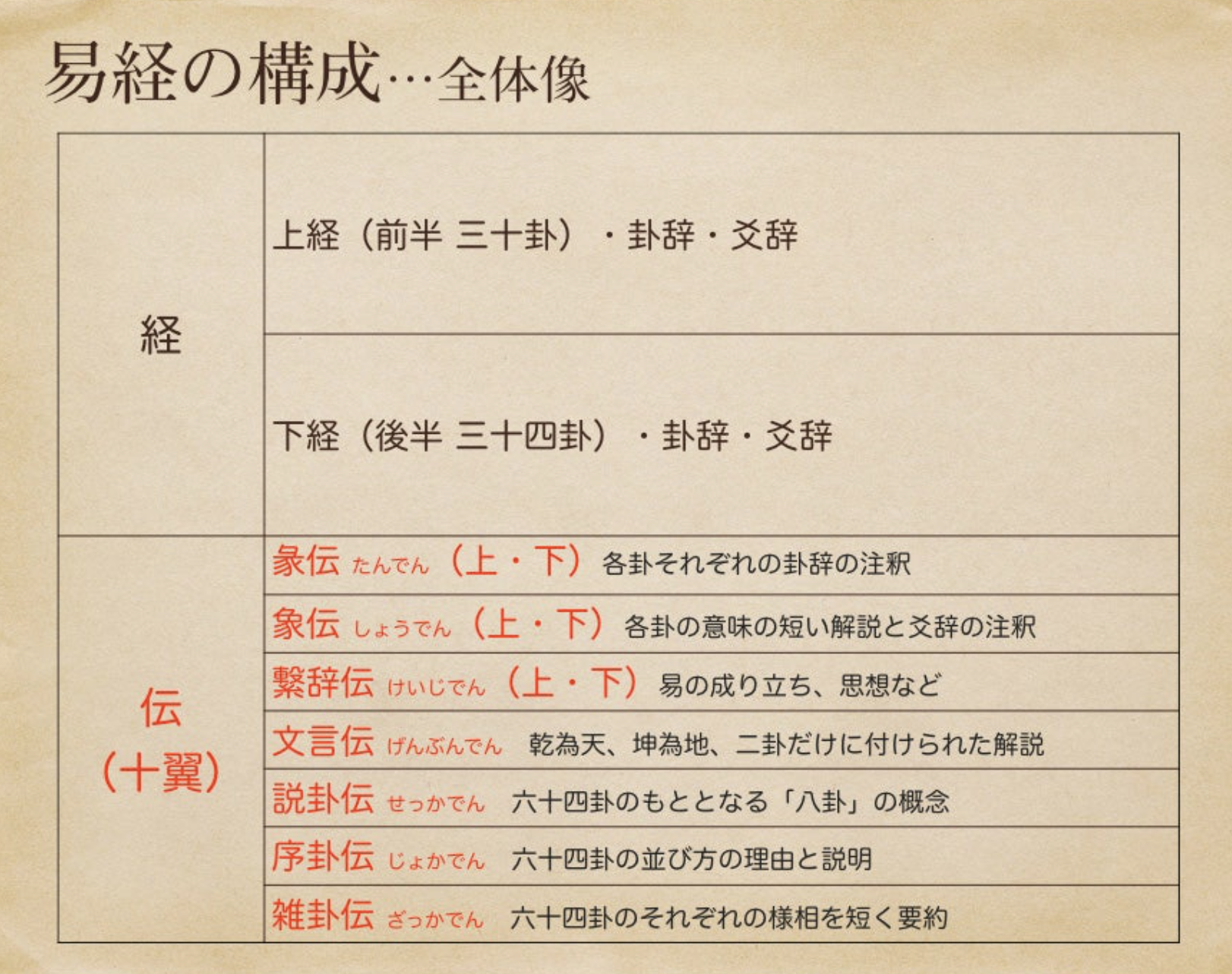

易経は上の表のように、

上経、下経の原文(卦辞・爻辞)と

〜伝と名の付いた10の解説、註釈書をあつめた

「十翼」から構成され、

そのうちのひとつ

『文言伝(ぶんげんでん)』の内容は、

全陽卦である乾為天と

全陰卦である坤為地を詳しく註釈しています。

つまり「陰と陽」について書いてあるんですが。

本日投稿するのは、乾為天にあたる部分で、

6節に分かれているんですが、

それぞれ白文(漢文の原文)と書き下し文、

ひらがな文、大意・説明の順に記します。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

乾為天【第一節】

[白文]

文言曰。元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。

君子體仁。足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。

君子行此四德者。故曰。乾元亨利貞。

[読み下し文]

文言(ぶんげん)に曰(いわ)く、元(げん)は善(ぜん)の長(ちょう)なり。亨(こう)は嘉(か)の会(かい)なり。利(り)は義(ぎ)の和(わ)なり。貞(てい)は事(こと)の幹(かん)なり。

君子(くんし)は仁(じん)を体(たい)すればもって人(ひと)に長(ちょう)たるに足(た)り、嘉(か)を会(かい)すればもって礼(れい)に合(がっ)するに足(た)り、物(もの)を利(り)すればもって義(ぎ)を和(わ)するに足(た)り、貞固(ていこ)なればもって事(こと)に幹(かん)たるに足(た)る。

君子(くんし)はこの四徳(よんとく)を行(おこ)なう者(もの)なり。故(ゆえ)に曰(いわ)く、乾(けん)は元亨利貞(げんこうりてい)と。

[ひらがな文]

ぶんげんにいわく、げんはぜんのちょうなり。こうはかのかいなり。りはぎのわなり。ていはことのかんなり。

くんしはじんをたいすればもってひとにちょうたるにたり、かをかいすればもってれいにがっするにたり、ものをりすればもってぎをわするにたり、ていこなればもってことにかんたるにたる。

くんしはこのよんとくをおこなうものなり。ゆえにいわく、けんはげんこうりていと。

[大意・説明]

文言伝は乾坤二卦について、彖伝象伝の意図をさらに布裄説明する。最初は四徳についての分析である。元は天の物を生々する始めであった。季節でいえば春。人間の徳でいえば仁にあたる。仁は人を愛することであるから。仁は善の最高である。されば、元は善の長という。「者」の字、「は」と訓ずるが、「というものは」というほどの意。亨は生意の流通拡散する時、草木の美しく茂る時。夏にあたる。人においては礼(対人関係の美的規制)。そこで嘉の会美なるものの集まる時――という。利は生育の遂げられる時。物みなその宜しきを得て、たがいに妨げることがない。季節でいえば秋。人においては義。義は厳しく私情を断ち切るところがあり、草木の葉を落す秋と感覚的に一致する。 義の道徳は、その厳しさの故に、あるいは和を傷つけはせぬかという恐れがあるが、物みなところを得ていれば、義であって且つ和することができる。 義の和した状態が、とりもなおさず利である。最後の貞は、生々の完成、みのりの時。冬である。人の徳でいえば智。その冷たさは冬の感覚だから。智はものごとの根幹である。故に貞は事の幹という。君子が仁を身につけるならば、万物その愛に包まれる故に人の上に立つに足りる。君子がすべての嘉きものを一堂に会せしめるならば、立ち居ふるまい礼に合わぬものはないであろう。君子が万物をして、その利益とするところを得しめるならば、義にかないつつ和合しうるであろう。君子がその智によって正のありかを知り、しかも正を固守するならば、事の根幹となるに足りよう。すぐれて健(=乾)なる徳をそなえた君子だけが、この四徳を行ないうる。故に「乾は元亨利貞」という。

『左伝』襄公九年(前五六四)に、魯の穆姜(ぼくきょう)という婦人が沢雷随の四徳について述べたことばを載せる。それがほとんどこの第一節と同じ。朱子は、これは古語で、穆姜もそれを引いたのであり、孔子もまたその古語によったのであろうという。この後は各爻辞の意味を詳説。

【第二節】

[白文]

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。濳龍也。

[読み下し文]

初九(しょく)に曰(いわ)く。潜竜(せんりゅう)用(もち)うるなかれとは、何(なん)の謂(い)いぞや。子(し)曰(いわ)く、竜徳(りゅうとく)ありて隠(かく)れたる者(もの)なり。世(よ)に易(か)えず、名(な)を成(な)さず、世(よ)を遯(のが)れて悶(うれ)うるなく、是(ぜ)とせられずして悶(うれ)うるなし。楽(たの)しめばこれを行(おこ)ない、憂(うれ)うればこれを違(さ)る。確乎(かっこ)としてそれ抜(ぬ)くべからざるは、潜竜(せんりゅう)なり。

[ひらがな文]

しょくにいわく。せんりゅうもちうるなかれとは、なんのいいぞや。しいわく、りゅうとくありてかくれたるものなり。よにかえず、なをなさず、よをのがれてうれうるなく、ぜとせられずしてうれうるなし。たのしめばこれをおこない、うれうればこれをさる。かっことしてそれぬくべからざるは、せんりゅうなり。

[大意・説明]

初九に潜竜用うるなかれというのは、いかなる意味か。孔子の答え、竜のごとき徳、聖人の徳がありながら、最下層に隠れている人のことである。世の中の移り変りによって主義を易えることもなく、世間に名を出そうともしない。世に用いられずに隠遁(=遯)していても、むしゃくしゃすることはないし、だれにも正しいとされなくとも(見は被、受身を示す)、不平を抱くことがない。世に道あって、社会的活動がこころよく感ぜられるときは、その道を世に行ない、乱世で、わが身の汚される憂いあるときは、直ちに世間に背を向けて去る(違の字の原義)。かように確乎として、その志を奪いえないもの、それが潜竜である(程氏による)。

[白文]

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

[読み下し文]

九二(きゅうに)に曰(いわ)く。見竜(けんりゅう)田(でん)に在(あ)り、大人(たいじん)を見(み)るに利(り)ありとは、何(なん)の謂(い)いぞや。子(し)曰(いわ)く、竜徳(りゅうとく)ありて正中(せいちゅう)なる者(もの)なり。庸言(ようげん)これ信(まこと)にし、庸行(ようぎょう)これ謹(つつし)み、邪(じゃ)を閑(ふせ)ぎてその誠(まこと)を存(ぞん)し、世(よ)に善(よ)くして伐(ほこ)らず、徳(とく)博(ひろ)くして化(か)す。易(えき)に曰(いわ)く、見竜(けんりゅう)田(でん)に在(あ)り、大人(たいじん)を見(み)るに利(り)ありとは、君徳(くんとく)あるなり。

[ひらがな文]

きゅうににいわく。けんりゅうでんにあり、たいじんをみるにりありとは、なんのいいぞや。しいわく、りゅうとくありてせいちゅうなるものなり。ようげんこれまことにし、ようぎょうこれつつしみ、じゃをふせぎてそのまことをぞんし、よによくしてほこらず、とくひろくしてかす。えきにいわく、けんりゅうでんにありたいじんをみるにりありとは、くんとくあるなり。

[大意・説明]

九二の爻辞、見竜田にあり、大人を見るに利ありとは、いかなる意味か。孔子がいわれるのに、竜のごとき徳があって、しかも潜むでもなく、躍るでもなく、ちょうど中庸を得た (二は内卦の中) 人のことである。日常のことばにいつわりがなく、日々の行ないを謹しみ、邪念を防いで天成の誠を生かしつづける。かような人の徳はおのずと世の中を書くするであろうが、決してその功績を誇ることはない。その徳は広大で、自己をよくするとともに、他人をも感化せずにはやまない。易に、見竜田にあり、大人を見るに利あり、というのはまだ君主の位についていなくても、君主たるべき徳ある人をいうのである(朱子および程氏)。

庸は用に同じ、日用、日常の意味。閑は門の中に木という字、家畜が逃げないようにふせぐのが原義。ちなみに誠の字は、孔子孫子思の作といわれる『中庸』において詳説される。文言伝と思想的につながるものがある。「正中」を清の王夫之は、「中(ちゅう)を正(ただ)す」とよむ。

[白文]

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若。厲无咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信所以進德也。脩辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾。因其時而惕。雖危无咎矣。

[読み下し文]

九三(きゅうさん)に曰(いわ)く。君子(くんし)終日(しゅうじつ)乾乾(けんけん)し、夕(ゆう)べに惕若(てきじゃく)たり、厲(あや)うけれども咎(とが)なしとは、何(なん)の謂(い)いぞや。子(し)曰(いわ)く、君子(くんし)は徳(とく)に進(すす)み業(ぎょう)を修(おさ)む。忠信(ちゅうしん)は徳(とく)に進(すす)む所以(ゆえん)なり。辞(ことば)を修(おさ)めその誠(まこと)を立(た)つるは、業(ぎょう)に居(お)る所以(ゆえん)なり。至(いた)るを知(し)りてこれに至(いた)る、ともに幾(き)を言(い)うべきなり。終(おわ)るを知(し)りてこれを終(おわ)る、ともに義(ぎ)を存(ぞん)すべきなり。この故(ゆえ)に上位(じょうい)に居(お)りて驕(おご)らず、下位(かい)に在(あ)りて憂(うれ)えず。故(ゆえ)に乾乾(けんけん)す。その時(とき)に因(よ)りて惕(おそ)る。危(あや)うしといえども咎(とが)なきなり。

[ひらがな文]

きゅうさんにいわく。くんししゅうじつけんけんし、ゆうべにてきじゃくたり、あやうけれどもとがなしとは、なんのいいぞや。しいわく、くんしはとくにすすみぎょうをおさむ。ちゅうしんはとくにすすむゆえんなり。ことばをおさめそのまことをたつるは、ぎょうにおるゆえんなり。いたるをしりてこれにいたる、ともにきをいうべきなり。おわるをしりてこれをおわる、ともにぎをぞんすべきなり。このゆえにじょういにおりておごらず、かいにありてうれえず。ゆえにけんけんす。そのときによりておそる。あやうしといえどもとがなきなり。

[大意・説明]

九三の爻辞に、君子終日乾々す、夕べまで惕若たり、厲うけれど咎なしとあるのは、いかなる意味か。孔子が答えて言われるには、君子は日々道徳に進み、業を修めねばならぬ。忠 信は内面的な、進徳の手段である。一言の虚偽もないようにして誠意を立てるのが、外向的な、修業の手段である。進徳にあたっては、まず徳の最高の到達点を見さだめて、それに到達しようと努めるべきである。そうしてはじめて、神秘の境地(=幾)を論ずることができよう。修業においては、業の終着点を見きわめてそこまでやりとげることが肝要である。このたゆまぬ実践のうちにこそ、道義が存するであろう。このようであれば、上位にあって驕りたかぶることなく下位にあっても煩悶することはない。故に爻辞に、君子乾々す、その時によって惕(おそれ)るという。進徳修業のことを指す。さらに危うしといえども咎なし、というのは驕らず憂えずの態度による。上位、下位 魏の王弼は、九三は下卦の最上位、上卦の一段下の位だからそういう、と。

可与言幾也、一般のテキストには言の字がない。朱子の『本義』も可与幾で、「ともに幾すべきなり」とよませる。しかし、ここは下の可与存義也と対になるので、言の字があったほうが、字数もそろい、意味もなだらかになる。唐の李鼎祚『周易集解』、足利本の『周易正義』に言の 字あり、今これによって補う (王弼の注、および『正義』を見ても、やはり言の字がもともとあったように思われる)。与の字は、ともに、とよみならわすが、その人と共にの意味でなく、許容の意。上の可と結びついて、そういうことができる、というほどのこと(『正義』)。居業は脩業と同じ。すぐ上で脩の字を使ってしまったから重複を避けた『正義』)。居にはたくわえおく意味がある。

[白文]

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德脩業、欲及時也。故无咎。

[読み下し文]

九四(きゅうし)に曰(いわ)く。あるいは躍(おど)りて淵(ふち)に在(あ)り、咎(とが)なしとは、何(なん)の謂(い)いぞや。子(し)曰(いわ)く、上下(じょうげ)すること常(つね)なきも、邪(じゃ)をなすにはあらざるなり。進退(しんたい)すること恒(つね)なきも、群(むれ)を離(はな)るるにはあらざるなり。君子(くんし)徳(とく)に進(すす)み業(ぎょう)を修(おさ)むるは、時(とき)に及(およ)ばんことを欲(ほっ)するなり。故(ゆえ)に咎(とが)なきなり。

[ひらがな文]

きゅうしにいわく。あるいはおどりてふちにあり、とがなしとは、なんのいいぞや。しいわく、じょうげすることつねなきも、じゃをなすにはあらざるなり。しんたいすることつねなきも、ねれをはなるるにはあらざるなり。くんしとくにすすみぎょうをおさむるは、ときにおよばんことをほっするなり。ゆえにとがなきなり。

[大意・説明]

九四の辞に、あるいは躍って淵にあり、咎なしとあるが、何の意味か。孔子がいわれるのに、跳躍したりしなかったり、進んだり退いたり、行動一定しないのは、よこしまなことをしようというのではない。世間一般とかけはなれて独往しようというのでもない。九三において、君子は十分に徳に進み業を修めた。今は進むべき時に遅れぬように進もうとするのである。万一を僥倖するのでない。だから咎なしという。内卦は徳と学を問題とした。外卦は時と位を問題とする。

[白文]

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

[読み下し文]

九五(きゅうご)に曰(いわ)く。飛竜(ひりゅう)天(てん)に在(あ)り、大人(たいじん)を見(み)るに利(り)ありとは、何(なん)の謂(い)いぞや。子(し)曰(いわ)く、同声(どうせい)相(あ)い応(おう)じ、同気(どうき)相(あ)い求(もと)む。水(みず)は湿(うるお)えるに流(なが)れ、火(ひ)は燥(かわ)けるに就(つ)く。雲(くも)は竜(りゅう)に従(したが)い、風(かぜ)は虎(とら)に従(したが)う。聖人(せいじん)作(おこ)りて万物(ばんぶつ)観(み)る。天(てん)に本(もと)づく者(もの)は上(うえ)に親(した)しみ、地(ち)に本(もと)づく者(もの)は下(した)に親(した)しむ。すなわち各々(おのおの)その類(るい)に従(したが)うなり。

[ひらがな文]

きゅうごにいわく。ひりゅうてんにあり、たいじんをみるにりありとは、なんのいいぞや。しいわく、どうせいあいおうじ、どうきあいもとむ。みずはうるおえるにながれ、ひはかわけるにつく。くもはりゅうにしたがい、かぜはとらにしたがう。せいじんおこりてばんぶつみる。てんにもとづくものはうえにしたしみ、ちにもとづくものはしたにしたしむ。すなわちおのおのそのるいにしたがうなり。

[大意・説明]

九五に、飛竜天にあり、大人を見るに利ありとは、何を意味するか。孔子がいわれるのに、同じ音に調律した弦はたがいに共鳴し、天気が雨になろうとするとき、礎石がじっとりするように、すべて声気を同じうするものは、たがいに感応し引きあうものである。水が流れる際、地面の湿った部分へ早く流れてゆく。火の燃え移るとき、乾燥したものにまず燃えつく。竜は水のもの、雲は水気である。風は空気の震動、虎の猛々しさと同類。だから竜が唸れば雲が湧き起こり、虎が嘯ぶけば風が吹きだす。以上は無生物同志の感応、および有生物の無生物に対してひきおこす感応の例であった。まして有生物同志に於て、感応しあうことは当然である。されば聖人がこの世に立ちあがれば、同類相い引く例にもれず、生きとし生けるものすべてこれを仰ぎ見てよろこぶであろう。聖人の、すべての物を養おうという意志と、養いを欲する、物の衝動とが感応し合うからである(以上『正義』による)。

このあたり朗々とした名文である。物と物とが相い感ずる例を引いて、聖人が世に出れば、万物がそれに感じて仰ぎ見ることを述べる。「聖人作りて万物観る」というのは、まさに「飛竜天にあり、大人を見るに利あり」の句を解釈するものである。すべて、生命源を天から受けるものは、その頭部が上を向いている。動物がそれで、人間は最も著しい。生命源を地に受けるものは、その根が下に向かう。植物がそれである(『朱子語類』四)。 これは物みなその類に従うという自然の法則による。聖人起こって万物が仰ぎ見るというのも、無心の感応によってその類に従うまでである。聖人が強いて仰ぎ見させるのでない。

[白文]

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

[読み下し文]

上九(じょうく)に曰(いわ)く。亢竜(こうりゅう)悔(く)いありとは、何(なん)の謂(い)いぞや。子(し)曰(いわ)く、貴(たか)くして位(くらい)なく、高(たか)くして民(たみ)なく、賢人(けんじん)下位(かい)に在(あ)るも輔(たす)くるなし。ここをもって動(うご)きて悔(く)いあるなり。

[ひらがな文]

じょうくにいわく。こうりゅうくいありとは、なんのいいぞや。しいわく、たかくしてくらいなく、たかくしてたみなく、けんじんかいにあるもたすくるなし。ここをもってうごきてくいあるなり。

[大意・説明]

賢人下位にあって輔くることなし。ここをもって動けば悔あるなり。上九の爻辞に、亢龍悔いありというのは、いかなる意味か。孔子の答え、「上」の位は貴いようでいて、実質的には位がない(五が君位)。高過ぎて、ついて来る民がいない。九五以下の賢人が下位におるけれども、上九の驕慢さの故に、だれも補佐しようとはしない。こういう風だから、動けば後悔する結果になるのである。

以上第二節は、もっぱら人事にかけて、象伝の意味を布した

【第三節】

[白文]

潜龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。亢龍有悔。窮之災也。乾元用九。天下治也。

[読み下し文]

潜竜(せんりゅう)用(もち)うるなかれとは、下(しも)なればなり。見竜(けんりゅう)田(でん)に在(あ)りとは、時(とき)舎(す)つるなり。終日(しゅうじつ)乾乾(けんけん)すとは、事(こと)を行(おこ)なうなり。あるいは躍(おど)りて淵(ふち)に在(あ)りとは、みずから試(こころ)みるなり。飛竜(ひりゅう)天(てん)に在(あ)りとは、上(かみ)にして治(おさ)むるなり。亢竜(こうりゅう)悔(く)いありとは、窮(きわ)まるの災(わざわ)いあるなり。乾元(けんげん)の用九(ようく)は、天下(てんか)治(おさ)まるなり。

[ひらがな文]

せんりゅうもちうるなかれとは、しもなればなり。けんりゅうでんにありとは、ときすつるなり。しゅうじつけんけんすとは、ことをおこなうなり。あるいはおどりてふちにありとは、みずからこころみるなり。ひりゅうてんにありとは、かみにしておさむるなり。こうりゅうくいありとは、きわまるのわざわいあるなり。けんげんのようくは、てんかおさまるなり。

[大意・説明]

初九、潜竜用うるなかれというのは、下位にあってまだ行動すべきでないから。九二の見竜田にありは、時節いまだ到らぬままに臣位に止まっていること(宋の程氏、清の王夫之)。九三の終日乾々は、たゆまず努力すること。九四の或いは躍って淵にありは、まだ急に乗り出すわけにゆかず、自己の可能性を試験している状態。九五、飛竜天にありは、上位にあって下々を治めること。上九の亢龍悔いありは、行きづまってのわざわい。乾元用九は、全陽交が陰に変ずるものであった。君たるもの、剛でありながら柔でもありうるならば、天下は治まる。

【第四節】

[白文]

潜龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。與時偕行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天則。

[読み下し文]

潜竜(せんりゅう)用(もち)うるなかれとは、陽気(ようき)潜蔵(せんぞう)すればなり。見竜(けんりゅう)田(でん)に在(あ)りとは、天下(てんか)文明(ぶんめい)なるなり。終日(しゅうじつ)乾乾(けんけん)すとは、時(とき)とともに行(おこ)なうなり。あるいは躍(おど)りて淵(ふち)に在(あ)りとは、乾道(けんどう)すなわち革(あらた)まるなり。飛竜(ひりゅう)天(てん)に在(あ)りとは、すなわち天徳(てんとく)に位(くらい)するなり。亢竜(こうりゅう)悔(く)いありとは、時(とき)とともに極(きわ)まるなり。乾元(けんげん)の用九(ようく)は、すなわち天(てん)の則(のり)を見(しめ)すなり。

[ひらがな文]

せんりゅうもちうるなかれとは、ようきせんぞうすればなり。けんりゅうでんにありとは、てんかぶんめいなるなり。しゅうじつけんけんすとは、ときとともにおこなうなり。あるいはおどりてふちにありとは、けんどうすなわちあらたまるなり。ひりゅうてんにありとは、すなわちてんとくにくらいするなり。こうりゅうくいありとは、ときとともにきわまるなり。けんげんのようくは、すなわちてんののりをしめすなり。

[大意・説明]

第四節は、また爻辞の解釈。視角はやや変って、天道の動きといったものに重点がある。潜竜用うるなかれば、陽気がなお微弱で地下に潜みかくれる時、君子も隠れて世に出ないがよいとの意である。見竜田にありは、上位にはいないが、天下すでにその感化をこうむって栄えること。 九三、終日乾々すは、危うい時であるから、進徳修業の努力を怠ってはならない。九四、或いは躍って淵にありは、下卦を離れて上卦に昇ったところ、乾の道はここではじめて(=乃)変革する。

革命の時だから容易に進退を決しかねている。九五、飛竜天にあり、ここではじめて天徳に位置する。天徳は天位というに同じ。その徳あって、はじめてこの位におることが許されるから天徳と名づけた。上九、亢竜悔いありは、時すでに行きづまる故に、その時にある者も行きづまること。乾元用九は、剛にして柔なるべきことを説く。ここに到って天の法則が見られる。

【第五節】

[白文]

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。大哉乾乎。剛健中正。純粋精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。

[読み下し文]

乾元(けんげん)は、始(はじめ)にして亨(とお)るものなり。利貞(りてい)は、性情(せいじょう)なり。乾始(けんし)は能(よ)く美利(びり)をもって天下(てんか)を利(り)し、利(り)するところを言(い)わず、大(だい)なるかな。乾(けん)は大(だい)なるかな、剛健(ごうけん)中正(ちゅうせい)、純粋(じゅんすい)にして精(せい)なり。六爻(ろっこう)発揮(はっき)して、旁(あまね)く情(じょう)を通(つう)ずるなり。時(とき)に六竜(ろくりゅう)に乗(じょう)じて、もって天(てん)を御(ぎょ)するなり。雲(くも)行(い)き雨(あめ)施(ほどこ)して、天下(てんか)平(たい)らかなるなり。

[ひらがな文]

けんげんは、はじめにしてとおるものなり。りていは、せいじょうなり。けんしはよくびりをもっててんかをりし、りするところをいわず、だいなるかな。けんはだいなるかな、ごうけんちゅうせい、じゅんすいにしてせいなり。ろっこうはっきして、あまねくじょうをつうずるなり。ときにろくりゅうにじょうじて、もっててんをぎょするなり。くもいきあめほどこして、てんかたいらかなるなり。

[説明・大意]

第五節。彖伝を布して乾の偉大さをたたえる。乾元は天の徳の始めであった。天の生意の発動するとき、それは万物となってすくすく成長せずにはおかない。利貞とは秋冬の結実の時。秋冬は生意の涸渇の時ではない。新たな創造のために種子の用意される時期である。ここにこそ乾の本質(=性情)が見られる。乾始すなわち乾元は、天下により利益をあたえる。その利益する対象は普遍平等、とくにどれに利益するということはできない(坤の卦などは牝馬に利ありといって、利する対象を限定する)。ここに乾の大きさがある。乾は偉大なるかな。その本体は剛、その作用は健、その行動は中庸を得、その立場はかたよることがない。陰の要素、よこしまなるものをまじえることなく(=純粋)、純粋の極(=精)である。乾道は目に見えないが、六爻という象徴となってひろげられるとき、それは乾道の秘密をあますことなく明らかにしてくれるであろう。六爻は竜の形をとる。聖人は時としてこの六頭立ての竜に乗って天を駆ける。ということは、然るべき時には天子となって万民を治めること。それはあたかも、天が雲を湧かせ早天の慈雨を降らせると同様、天下太平を保証するものである。 今までにもたびたび出て来たが、中国の聖人は人間にはちがいないが、天地と同じくらいの創造の力をもつ、神のごとき存在なのである。

利貞者性情也 魏の王弼は「利貞とは情を性にするなり」とよむが、無理である。

【第六節】

[白文]

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

君子學以聚之。問以辯之。寛以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾。因其時而惕。雖危无咎矣。

九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡。而不失其正者。其唯聖人乎。

[読み下し文]

君子(くんし)は成徳(せいとく)をもって行(おこ)ないを為(な)し、日(ひび)にこれを行(おこ)ないに見(あら)わすべきなり。潜(せん)の言(げん)たる、隠(かく)れていまだ見(あら)われず、行(おこ)ないていまだ成(な)らざるなり。ここをもって君子(くんし)は用(もち)いざるなり。

君子(くんし)は学(がく)もってこれを聚(あつ)め、問(もん)もってこれを辯(わか)ち、寛(かん)もってこれに居(お)り、仁(じん)もってこれを行(おこ)なう。易(えき)に曰(いわ)く、見竜(けんりゅう)田(でん)に在(あ)り、大人(たいじん)を見(み)るに利(り)ありとは、君徳(くんとく)あるなり。

九三(きゅうさん)は重剛(ちょうごう)にして中(ちゅう)ならず。上(かみ)は天(てん)に在(あ)らず、下(しも)は田(た)に在(あ)らず。故(ゆえ)に乾乾(けんけん)す。その時(とき)に因(よ)りて惕(おそ)る。危(あや)うしといえども咎(とが)なきなり。

九四(きゅうし)は重剛(ちょうごう)にして中(ちゅう)ならず。上(かみ)は天(てん)に在(あ)らず、下(しも)は田(た)に在(あ)らず、中(なか)は人(ひと)に在(あ)らず。故(ゆえ)にこれを或(わく)す。これを或(わく)すとは、これを疑(うたが)うなり。故(ゆえ)に咎(とが)なきなり。

それ大人(たいじん)は、天地(てんち)とその徳(とく)を合(あわ)せ、日月(ひつき)とその明(みん)を合(あわ)せ、四時(しじ)とその序(じょ)を合(あわ)せ、鬼神(きしん)とその吉凶(きっきょう)を合(あわ)わす。天(てん)に先(さき)だちて天(てん)違(たが)わず、天(てん)に後(おく)れて天(てん)の時(とき)を奉(ほう)ず。天(てん)すら且(か)つ違(たが)わず、しかるをいわんや人(ひと)においてをや、いわんや鬼神(きしん)においてをや。

亢(こう)の言(げん)たる、進(すす)むを知(し)って退(しりぞ)くを知(し)らず、存(ぞん)するを知(し)って亡(ほろ)ぶるを知(し)らず、得(え)るを知(し)って喪(うしな)うを知(し)らざるなり。それただ聖人(せいじん)か。進退(しんたい)存亡(そんぼう)を知(し)って、その正(せい)を失(うしな)わざる者(もの)は、それただ聖人(せいじん)か。

[ひらがな文]

くんしはせいとくをもっておこないをなし、ひびにこれをおこないにあらわすべきなり。せんのげんたる、かくれていまだあらわれず、おこないていまだならざるなり。ここをもってくんしはもちいざるなり。

くんしはがくもってこれをあつめ、もんもってこれをわかち、かんもってこれにおり、じんもってこれをおこなう。えきにいわく、けんりゅうでんにあり、たいじんをみるにりありとは、くんとくあるなり。

きゅうさんはちょうごうにしてちゅうならず。かみはてんにあらず、しもはたにあらず。ゆえにけんけんす。そのときによりておそる。あやうしといえどもとがなきなり。

きゅうしはちょうごうにしてちゅうならず。かみはてんにあらず、しもはたにあらず、なかはひとにあらず。ゆえにこれをわくす。これをわくすとは、これをうたがうなり。ゆえにとがなきなり。

それたいじんは、てんちとそのとくをあわせ、ひつきとそのみんをあわせ、しじとそのじょをあわせ、きしんとそのきっきょうをあわわす。てんにさきだちててんたがわず、てんにおくれててんのときをほうず。てんすらかつたがわず、しかるをいわんやひとにおいてをや、いわんやきしんにおいてをや。

こうのげんたる、すすむをしってしりぞくをしらず、ぞんするをしってほろぶるをしらず、えるをしってうしなうをしらざるなり。それただせいじんか。しんたいそんぼうをしって、そのせいをうしなわざるものは、それただせいじんか。

[説明・大意]

ふたたび六爻の辞を倫理的角度から解説する。以下は初九の解釈。

成徳はできあがった徳。徳は心に会得したものであるが、実行をともなわねば完全とはいえない。君子は、完成した徳をもって行為の基準とする。心の中だけでなく、日常の目に見える行為となったのが完成である。ところで潜ということばは、その身隠れて、いまだ世に現われず、その行ないがまだ目に見えたものにならないことを意味する。それで君子は、この時期には社会的活動に出てはいけないのである。

君子以成徳為行、日可見之行也。清の王夫之はこの句を前節につづけ、君子は徳をなすを以て行ないとなす、日にこれを行ないにあらわすべきなり、とよむ。

九二が大人であることを説明する。徳ある人は学問によって、知識を集め是非をわきまえる。そうして得られた叡智の上に立って、寛仁な態度で、物に対応し政治を行なう。易に、見竜田にあり、大人を見るに利ありというのは、まだ位を得てはいないが、この人がすでに君たるべき徳をそなえていることをいう。

九三は陽爻が陽位におる。剛の要素が重なって、しかも内卦の「中」(二の位)をはずれている。上を見ればまだ天(五)にはほど遠く、下を見ればすでに田 (二)を離れてしまった。危うい地位である。故にあくせくと努力して、その時その時に戒懼せねばならぬ。そうすることで、危ういながらも咎を免れるであろう。実は未来完了の語気。

九四は剛爻である。下卦すべて剛だったのにかさねてこれまた剛爻、故に重剛という(清の王夫之)。五の「中」をはずれている。五の天にもとどかず、 二の田にも遠い。六を天地人にあてると、初と二が地の位、三と四が人の位、五と上が天の位にあたるが、本当の人位は三である。三は地に近くて人の住むべきところ、四は天に近く人の住みかにふさわしくない。で、九四は人界にもいないわけである。かように不安定だから、爻辞に「或」といった(或躍在淵の或)。 或というのは疑惑する意味である。遅疑して妄進しないから咎めがない。朱子はこの炎は剛炎で柔位に居るから、重剛とはいえない。重の字は裄文(よけいにまぎれこんだ字)だ、と。

九五、大人を見るに利ありの解釈。人は本来、天地鬼神と同等なのであるが、我欲に蔽われ、肉体に縛られて、それらと通じえない。無私なる大人だけが通じうる。そもそも大人というのは、その徳は天地の徳と等しく、その聡明は日月の明るさに等しい。大人の布く秩序は四季のめぐりのように整然としており、大人の勧善懲悪は、鬼神が降す吉凶に等しい。大人が創意によって天の作らなかった文化を作った場合も、それは自然と天道に合致し、天理がかくかくであると知った場合は、もとより天の法則性(=天時)を遵奉して外れることはない。天さえも(=且)が大人の行動と背馳することがないのである。まして天より一段と下る人や鬼神 (陰陽の気の作用) が、この大人にそむきえようか。『荘子』逍遙遊篇に藐姑射の山の仙人の描写が見える。雲に乗り、飛竜を馭し、四海の外に遊び、何もしないでいて、万物を調和させ、五穀を実らせる、と。この文言伝の大人のイメージと似通っている。さらに晉の阮籍の、世俗への痛快な反抗諷刺を蘇門山の仙人に託した名文「大人先生伝」の題名も、ここに源を発している。

上九、亢竜の解説。亢ということばは、進むことだけ知って退くことを知らず、生きながらえることだけを知って、亡ぶこともあるということを知らず、獲得することだけを知って喪失の可能性を知らない意である。極端ということの弊害を知り、後悔に至らないのは、聖人だけであろうか。そうだ。進むことがあれば必ず退くことがあり、存するものは亡ぶこともあるということを知って正しく対処しうる人。それは聖人だけであろう。

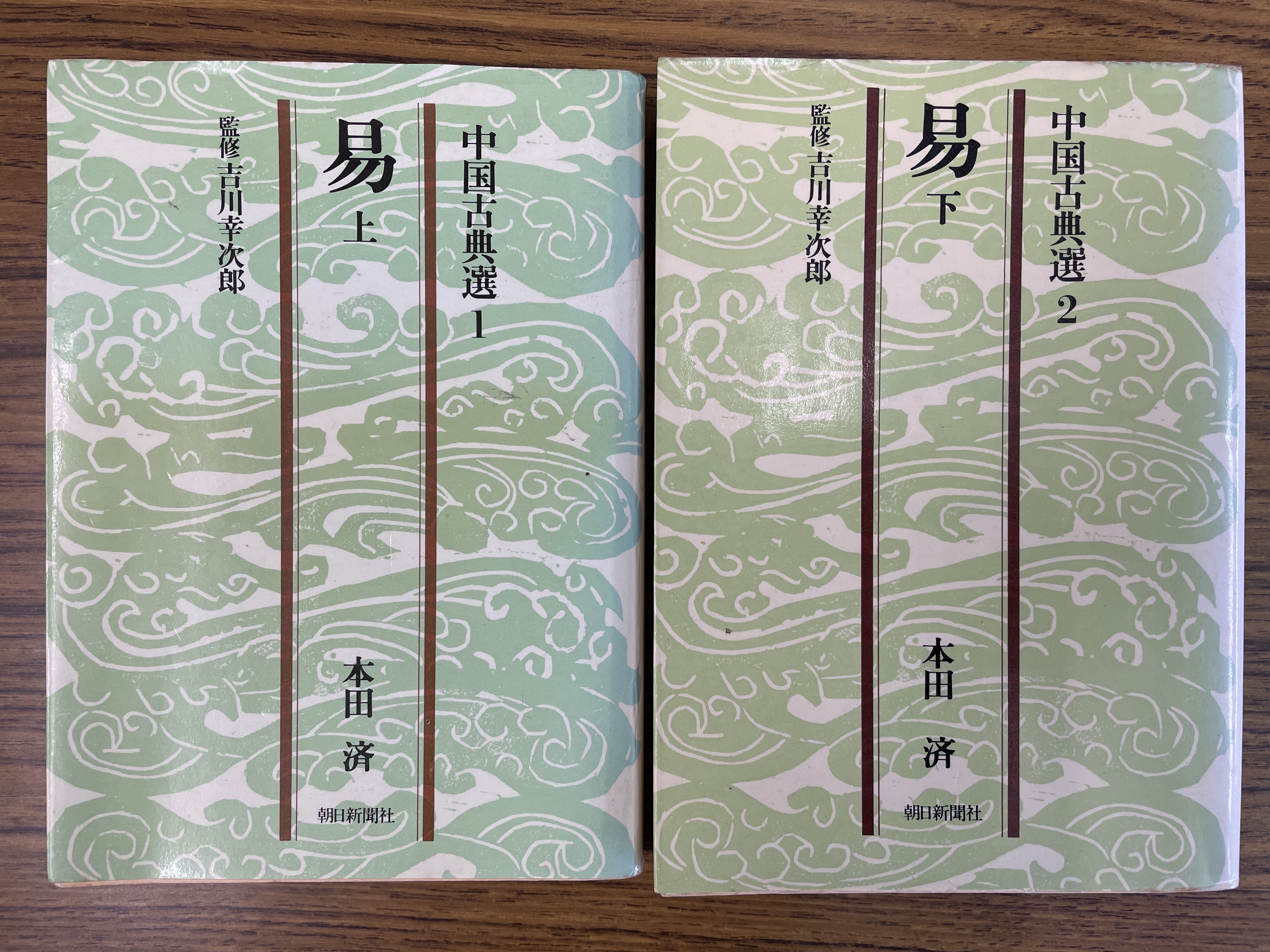

※説明、大意の部分は、

本田済『中国古典選1 易』を参照しました

※明日は坤為地を註釈した箇所を紹介する予定

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●2021.9.1~2023.12.31記事タイトル一覧は

こちらの記事(旧ブログ)からどうぞ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆寺子屋塾に関連するイベントのご案内☆

6/16(日) インタビューゲーム4hセッション

6/30(日) 未来デザイン考程ワンデイセミナー

7/7(日) 経営ゲーム塾C