アインシュタイン「問題は発生したのと同じ次元では解決できない」(「今日の名言・その17」)

2022/05/16

|

いかなる問題も、 [原文]

※アルベルト・アインシュタイン(1879〜1955:ドイツ生まれのユダヤ人でアメリカに帰化した理論物理学者)のことば[出典不明] |

いま、目の前で何かの問題が起きていて、

自分がその問題の当事者であるとしましょう。

その問題は、その人がつくりだしているのだから、

考え方や行動が変わらない限り、

どうしてその問題が生じているのか、

その原因を見つけ出すことは難しいでしょう。

たとえば、ある職場で起きている問題を、

その職場に長年いる人に向かって、

「解決しろ」といっても

たいていうまくいかないのはそういう理由です。

問題であると気付いているならまだしも、

場合によっては、長年いることによって、

その職場の空気と

完全に同化してしまっていて、

問題が問題であることすら

気づけないこともあるでしょうから。

つまり、問題を生んでしまったような思考と

同じレベルにとどまったままでは、

さらに難しい問題解決ができるわけがなく、

まず、その問題を生み出している

しくみ自体から

外側の世界に出ることが必要だからです。

問題をつくってきた人が、

そのままの状態で、

その問題を解決しようとしたところで、

前提として

その思考自体に無理があると

アインシュタインは言っているのでしょう。

という記事を4/7に書きましたが、

この本の著者・長谷川和廣さんのように、

企業で経営が傾いたときには、

経験豊富な外部の人間が入ることが

経営の立て直しにつながることが少なくありません。

おそらく、立場の違う外部の人間が関われば、

同じ問題に対しても、

企業内部の人間とは問題を捉える視座が異なります。

したがって、内部の人間とは

違う捉え方ができるだけでなく、

問題が解決に向かうために

必要な発想や提案が

可能にもなるのでしょう。

たとえば、この図版のように、

一つの方向だけから見るのでは

丸にも四角にも三角にも見えるんですが、

正面からも側面からも上からも

つまり、異なる方向から多角的に見ることができれば、

どんな立体なのか全体像が把握できるようになります。

しかし、こうした多角的な視座を手に入れたり、

考え方自体を根本的に改めたりするのは、

実際にはなかなか簡単に

実行できることではありません。

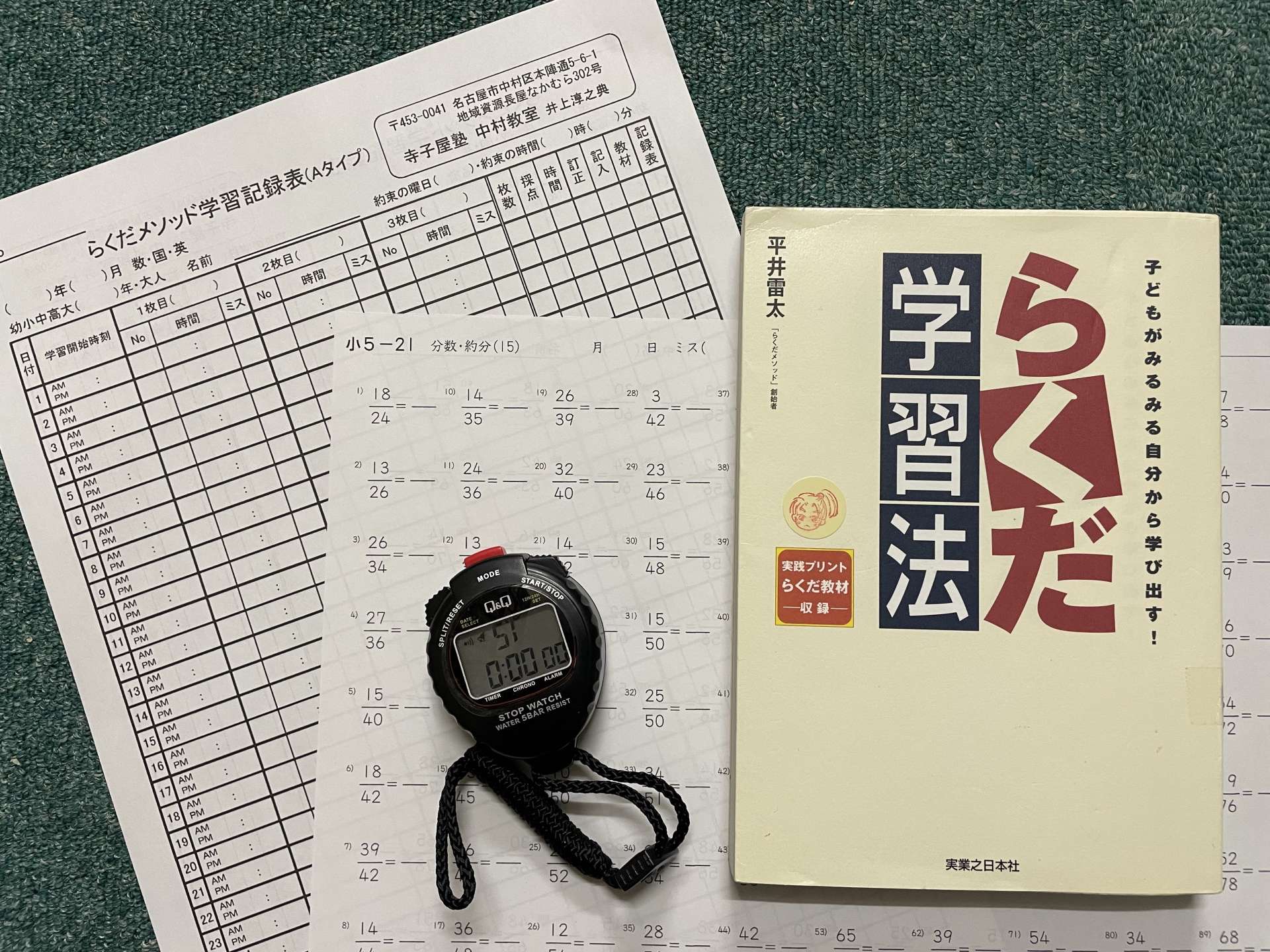

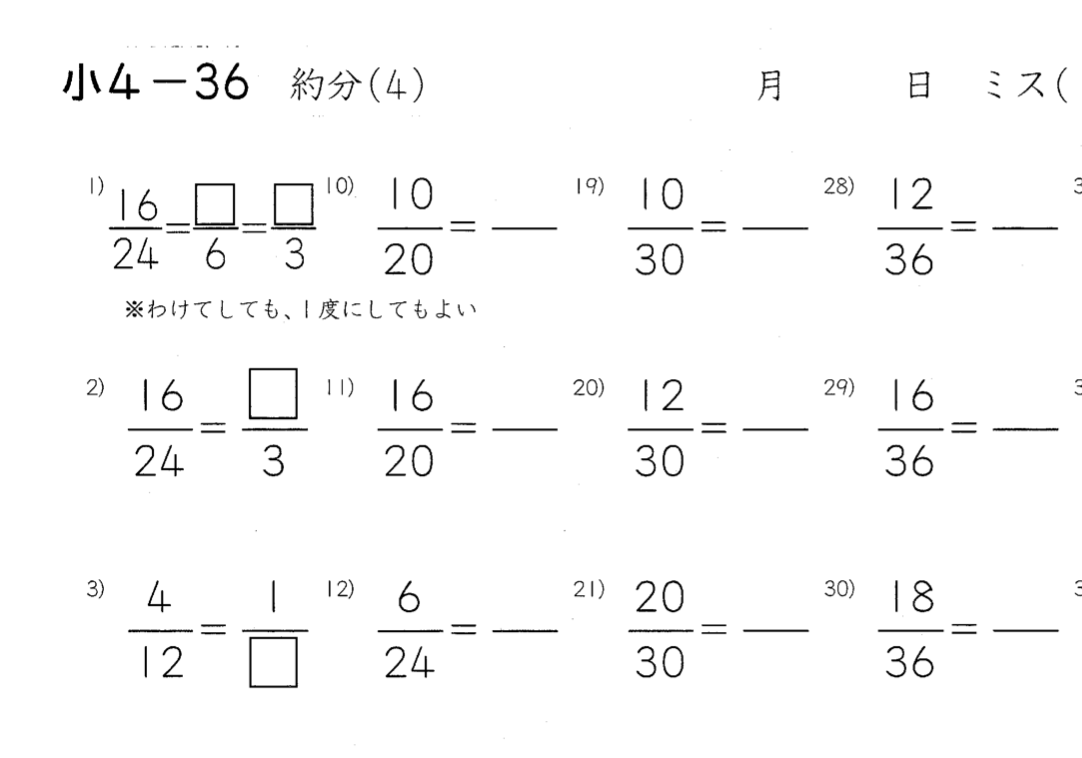

それで、4/23に自分で採点することの大切さ

という記事を書いたんですが、寺子屋塾では

こうした課題にチャレンジする具体的な実践として、

生徒が自分で時間を計って採点するだけでなく、

事実データのみを

学習記録表に蓄積していき

自分の成績を自分自身で管理できるやり方を

採用しているわけです。

自分で解いた問題を、

自分で採点するということを、

演劇にたとえるなら、

ひとりの人間が、

生徒役と先生役の

二役を演じることでもあります。

もし、問題を解く意識と、答を採点する意識が

まったく同じ次元であったなら、

答の間違いには気付くことができません。

だから、すくなくとも、答を採点するときには、

問題を解くときとは別の次元に立って

見ようとしなければないわけです。

もちろん、これはけっして易しいことではないので、

誰もがすぐできるようになるわけではありません。

でも、これができるようになると、

自分を取り巻く世界を俯瞰する見方や

客観的に捉えるメタ認知能力、

多角的な視座を手に入れられることにつながって、

結果的に能力が格段にアップってことが

起こり得るんですよ。

つまり、当塾で実践している

セルフラーニング力の育成にどんな価値があるのか、

体験していない人には

なかなか実感が湧かないでしょうから、

お伝えするのはとても難しいんです。

でも、その価値のひとつは

問題をつくった次元の思考とは

異なる次元の思考やアクションのチャンスを

手に入れられる可能性につながっているんだなぁと

アインシュタインのこの言葉を読みながら

改めておもった次第です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

月曜:今日の名言

火曜:生活デザイン、ヘルス関連

水曜:つぶやき考現学

木曜:未来デザイン、経営ゲーム、

ファシリテーション関連

金曜:読書関連、本の紹介

土曜:教室1週間をふりかえって、らくだメソッド

塾生のblog紹介など

日曜:古典研究(易経・仏典・論語など)