陰と陽とは何か②(易経の十翼『文言伝』より坤為地)

2024/06/04

昨日投稿した記事の続きです。

昨日の記事には、

易経を註解した「十翼」のうちのひとつである

『文言伝(ぶんげんでん)』から、

全陽卦である乾為天の部分を紹介しました。

端的に言えば「陰と陽」の

「陽」についてでしたが、今日はその続きで、

全陰卦である坤為地を詳しく註釈した部分を。

乾為天に比べるとだいぶ短く書かれていて、

乾為天のように節に分かれていないのですが、

かと言って全部を

ひとまとめとしてしまうと長いので、

7つの部分に分けました。

昨日と同じように、それぞれ白文と書き下し文、

ひらがな文、大意・説明の順に記します。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

坤為地

[白文]

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。

[読み下し文]

文言(ぶんげん)に曰(いわ)く、坤(こん)は至柔(しじゅう)にして動(うご)くや剛(ごう)なり。至静(しせい)にして徳方(とくほう)なり。後(おく)るれば主(しゅ)を得(え)て常(つね)あり。万物(ばんぶつ)を含(ふく)んで化(か)光(おお)いなり。坤道(こんどう)はそれ順(じゅん)なるか。天(てん)を承(う)けて時(とき)に行(おこ)なう。

[ひらがな文]

ぶんげんにいわく、こんはしじゅうにしてうごくやごうなり。しせいにしてとくほうなり。おくるればしゅをえてつねあり。ばんぶつをふくんでかおおいなり。こんどうはそれじゅんなるか。てんをうけてときにおこなう。

[大意・説明]

ここまで彖伝の意味を布衍する。坤の道は至って柔かいが、その動きは力強い。至って静かであるが、その物を生むはたらき (=徳) には整然とした法則性(=方)がある(この力強さと法則性は牝馬之貞を解釈する)。陰は陽に従うものであるから、人の後についてゆけば、陽剛なる主人を得る(清の王夫之のよみ)。それが陰の常道に沿うことである。坤は万物を包含し、その造化の力は広大である(亭の意味の布)。坤は、陽剛なる主人、天の意図をうけて、その時を失せずに生々の作用を行なう。坤の道はなんと柔順なものではないか(彖伝、天に順承すの布衍)。

後得主而有常程氏、朱子は、 主の下に利の字が脱落しているという。後るれば得、利を主として、常あり。卦辞の先迷後得主利を先んずれば迷い後るれば得、利を主とす、とよんだので、ここでも利の字が必要になる。逆に、この文章このままで誤りなしとすれば、卦辞も先迷後得主、利とよまねばならない。

[白文]

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰。履霜堅冰至。蓋言順也。

[読み下し文]

積善(せきぜん)の家(いえ)には必(かなら)ず余慶(よけい)あり。積(せき)不善(ふぜん)の家(いえ)には必(かなら)ず余殃(よおう)あり。臣(しん)にしてその君(くん)を弑(しい)し、子(こ)にしてその父(ちち)を弑(しい)するは、一朝一夕(いっちょういっせき)の故(こと)にあらず。その由(よ)って来(きた)るところのもの漸(ぜん)なり。これを弁(べん)じて早(はや)く弁(べん)ぜざるに由(よ)るなり。易(えき)に曰(いわ)く、霜(しも)を履(ふ)んで堅氷(けんぴょう)至(いた)ると。蓋(けだ)し順(じゅん)なるを言(い)えるなり。

[ひらがな文]

せきぜんのいえにはかならずよけいあり。せきふぜんのいえにはかならずよおうあり。しんにしてそのくんをしいし、こにしてそのちちをしいするは、いっちょういっせきのことにあらず。そのよってきたるところのものぜんなり。これをべんじてはやくべんぜざるによるなり。えきにいわく、しもをふんでけんぴょういたると。けだしじゅんなるをいえるなり。

[大意・説明]

爻辞の布解釈。この部分は初六について。天下のことはすべて積み累ねによって起こる。善を積んだ家ではかならず福が子孫に及ぶ。不善を積んだ家ではかならず災いが子孫に及ぶ。 臣下であってその君を弑し、子がその父を弑するような大逆の罪でも、一朝一夕に起こったことではない。その由来するところは、長い間にだんだんと進行していたものである。そうなったのは、事の小さいうちに早く処理しなかったことによる。易に、霜を履んで堅冰至るというのは、おそらく小悪もそのまま馴致すれば大悪になることをいうのであろう。積善積不善の二句は特に人口に膾炙する。殃はわざわい。故は事と同じ。潮はもと、水がひたしてゆくこと。辯は辨と同じ。順は馴と同じ。朱子いう、古くは順と慎と通用。これも慎に改むべく、悪の萌芽を戒慎する意味だ、と。

[白文]

直其正也。方其義也。君子敬以直内。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。

[読み下し文]

直(ちょく)はそれ正(せい)なり、方(ほう)はそれ義(ぎ)なり。君子(くんし)は敬(けい)もって内(うち)を直(なお)くし、義(ぎ)もって外(そと)を方(ほう)にす。敬義(けいぎ)立(た)てば徳(とく)孤(こ)ならず。直(ちょく)・方(ほう)・大(だい)なり、習(なら)わざれども利(り)あらざるなしとは、その行(おこ)なうところを疑(うたが)わざるなり。

[ひらがな文]

ちょくはそれせいなり、ほうはそれぎなり。くんしはけいもってうちをなおくし、ぎもってそとをほうにす。けいぎたてばとくこならず。ちょく・ほう・だいなり、ならわざれどもりあらざるなしとは、そのおこなうところをうたがわざるなり。

[大意・説明]

六二直方大云々の解釈。徳孤ならず、『論語』(里仁)に同じ句が見える。直とはその正しさをいう。方とはその義(けじめ)をいう。君子は敬 (つつしみ)でもって内心を正直にし、義でもって外形を方正にする(義があれば外形おのずと方正になるので、義が外にあるのでない)。敬と義が成立すれば、その人の徳は孤立的ではありえない。広大なることを望まずとも広大(直方大の大)となる。習わざれども利あらざるなしというのは、自分の行動に疑惑をもつことがないから、学習の必要もないということである。

[白文]

陰雖有美。含之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成。而代有終也。

[読み下し文]

陰(いん)は美(び)ありといえども、これを含(ふく)んでもって王事(おうじ)に従(したが)い、あえて成(な)さざるなり。地(ち)の道(みち)なり、妻(つま)の道(みち)なり、臣(しん)の道(みち)なり。地(ち)の道(みち)は成(な)すことなくして、代(かわ)って終(おわ)り有(あ)るなり。

[ひらがな文]

いんはびありといえども、これをふくんでもっておうじにしたがい、あえてなさざるなり。ちのみちなり、つまのみちなり、しんのみちなり。ちのみちはなすことなくして、かわっておわりあるなり。

[大意・説明]

六三章云々の解釈。陰の道として、わが身に美点があっても、それを含みかくして、王者の仕事に従事する。十分てがらをたてる力はあるが、えんの下の力持ちに甘んじて、進んで立て役者になろうとはしない。これが地の道であり、妻の道であり、臣の道である。地の道というものは、自分の功績を誇ることはない。天に代わって生育のしごとをなしとげ、功は天に譲っている。妻の夫における、臣の君における、皆これである。

[白文]

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括嚢。无咎无誉。蓋言謹也。

[読み下し文]

天地(てんち)変化(へんか)して、草木(くさき)蕃(しげ)く、天地(てんち)閉(と)じて、賢人(けんじん)隠(かく)る。易(えき)に曰(いわ)く、嚢(ふくろ)を括(くく)る、咎(とが)もなく誉(ほま)れもなしと。蓋(けだ)し謹(つつし)むべきを言(い)えるなり。

[ひらがな文]

てんちへんかして、くさきしげく、てんちとじて、けんじんかくる。えきにいわく、ふくろをくくる、とがもなくほまれもなしと。けだしつつしむべきをいえるなり。

[大意・説明]

六四は六五の君に近いけれど、陰と陰で、その心は通じ合わない。すべて天地の気は相交わることで変化し、その結果として草木などが繁茂する。天地の気が隔絶して通じないときは、万物伸びることがない。同様に、君(=天) 臣(=地)の道が隔絶するときは、賢人は野に隠れて出ない。六四はそういう時に当たる。嚢の口を括ったように、韜晦していれば、名誉もないが咎もない。易のこの文句は、おそらく身を謹しめということを述べたものであろう。

[白文]

君子黄中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。

[読み下し文]

君子(くんし)は黄中(こうちゅう)にして理(り)に通(つう)じ、正位(せいい)にして体(たい)に居(お)る。美(び)その中(なか)に在(あ)って、四支(しし)に暢(の)び、事業(じぎょう)に発(はっ)す。美(び)の至(いた)りなり。

[ひらがな文]

くんしはこうちゅうにしてりにつうじ、せいいにしてたいにおる。びそのなかにあって、ししにのび、じぎょうにはっす。びのいたりなり。

[大意・説明]

六五黄裳の解釈。黄は五行の中央、土(王夫之によれば上衣の内部)の色だから、黄中は内に「中」の徳あること。体は下体つまり下半身。君子は、あたかも黄色が四方の色、青赤白黒の中央にいながら、四方の色と脈絡を通じ、整然たる条理を保っているのと同様に、身の内に中の徳をそなえることにより、その徳おのずと周囲に貫通して条理が乱れない (黄裳を布)。しかも君子は五という尊い位に居りながら、裳が下半身につけられるように、下にへりくだって居る(裳字を布術)。美徳が内にあって(黄中をいいかえた)、四肢にひろがり(体に居るのいいかえ)、事業となって外にあらわれる。これこそ美の至りである。

[白文]

陰疑於陽必戰。爲其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黄者。天地之雜也。天玄而地黄。

[読み下し文]

陰(いん)、陽(よう)に疑(うたが)わしきときは必(かなら)ず戦(たたか)う。その陽(よう)なきに嫌(うたが)わしきがために、故(ゆえ)に竜(りゅう)と称(しょう)す。なおいまだその類(るい)を離(はな)れず、故(ゆえ)に血(ち)と称(しょう)す。それ玄黄(げんこう)は、天地(てんち)の雑(まじわ)りなり。天(てん)は玄(げん)にして地(ち)は黄(こう)なり。

[ひらがな文]

いん、ようにうたがわしきときはかならずたたかう。そのようなきにうたがわしきがために、ゆえにりゅうとしょうす。なおいまだそのるいをはなれず、ゆえにちとしょうす。それげんこうは、てんちのまじわりなり。てんはげんにしてちはこうなり。

[大意・説明]

疑の字、嫌と同様、まぎらわしいの意。陰は小、陽は大、陰は陽に従うのが本則であった。しかるに上六は、陰の極盛、陽にまがう大きさになってしまった。ここにおいてか陰と陽と相い戦わざるを得ない。坤卦は純陰の時であるが、このときも陽はかげにひそんで、なくなってはいな い。 陽が全くなくなったかに思われるといけないから、陽の象徴、竜の名を挙げた。陰が陽にまがうばかり、盛んになってはいるが、やはり陰の類を離れてはいない。だから血という。血は陰に属する。一体、玄黄という色は天と地のまじった色である。天の色は玄、地の色は黄である。竜の流す血が玄と黄だというのは、陽(天)も陰(地)もともに傷ついたことを物語る。

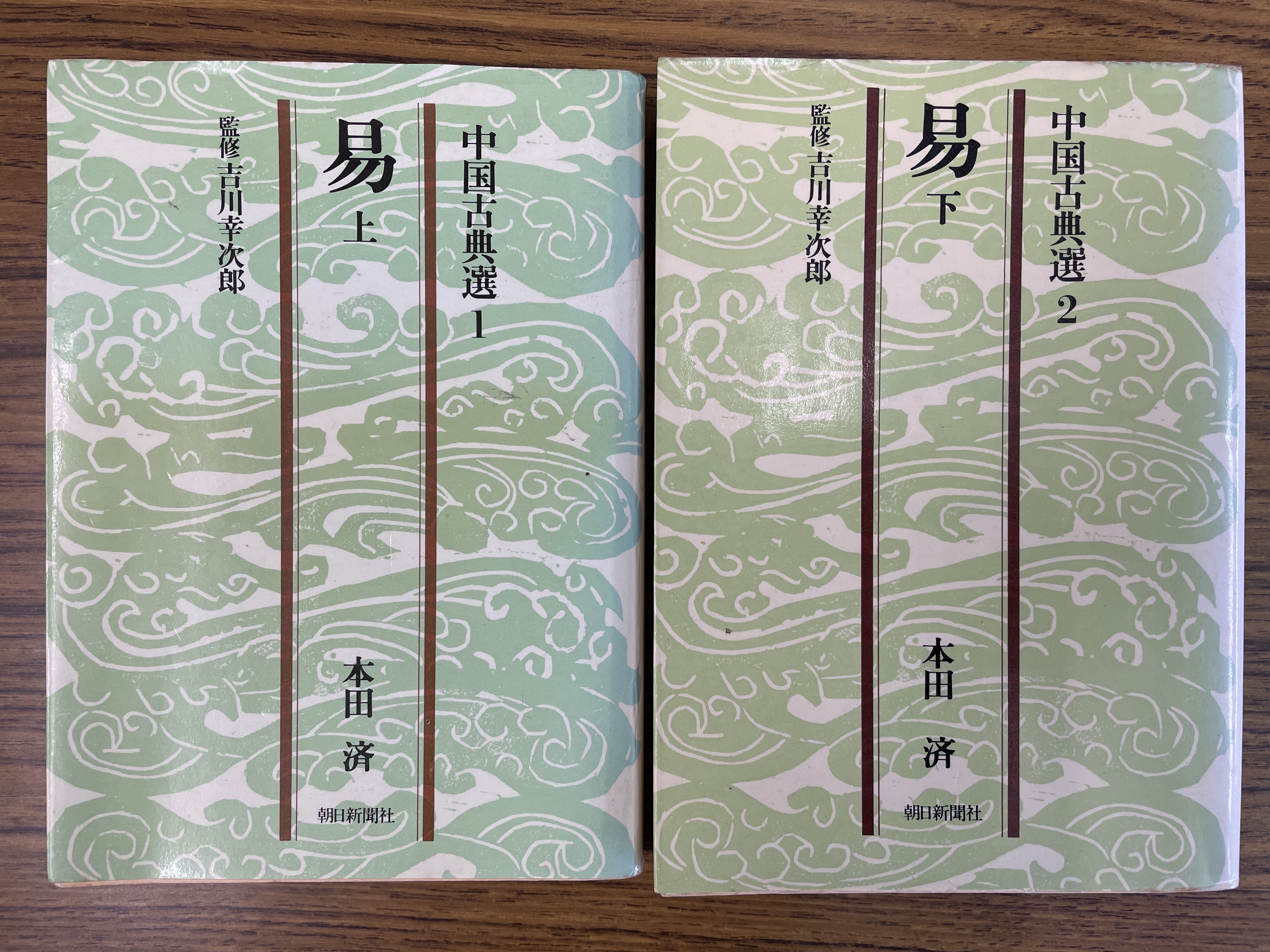

※説明、大意の部分は、

本田済『中国古典選1 易』を参照しました