「〝教えない〟性教育」考(その10)

2023/11/15

11/6より教えない性教育をテーマに記事を書き始め、

これで10回目となりました。

本日分の記事だけを単独で読まれても

内容については理解できるとおもいますが、

昨日まで投稿してきた記事には、

なぜ〝教えない〟性教育なのか、

どういう文脈で、こうしたテキストを

推薦しているのかについて

モトになる考え方や背景などを記しているので、

これまでの投稿に未読記事がある方は

適宜参照された上で

本日分の記事を読んで下さると有難いです。

さて、(その5)からは、

〝教えない性教育〟を実践しようとする際に

わたしが推薦するに値すると考える

参考図書などの情報素材を紹介しています。

昨日は齋藤環さんの『生き延びるためのラカン』を

取りあげました。

性の問題にアプローチしようとするときには、

フロイトが創始しラカンが継承した精神分析は、

それによってすべてが

片付くわけではありませんが、

重要な視点をもたらすものであることは確かで、

無視できないように感じています。

難解とされるラカンですが、

心の問題にアプローチしようという方は、

ぜひチャレンジしてみてください。

斎藤さんのこの本は、現在では文庫化され

入手しやすいですし、

また、本になる前の連載記事段階のものなら、

出版社㈱晶文社の旧websiteにあるので

本を買わなくても読むことができます。

また、18章までの原稿は一番下の

「バックナンバー」をアクセス下さい。

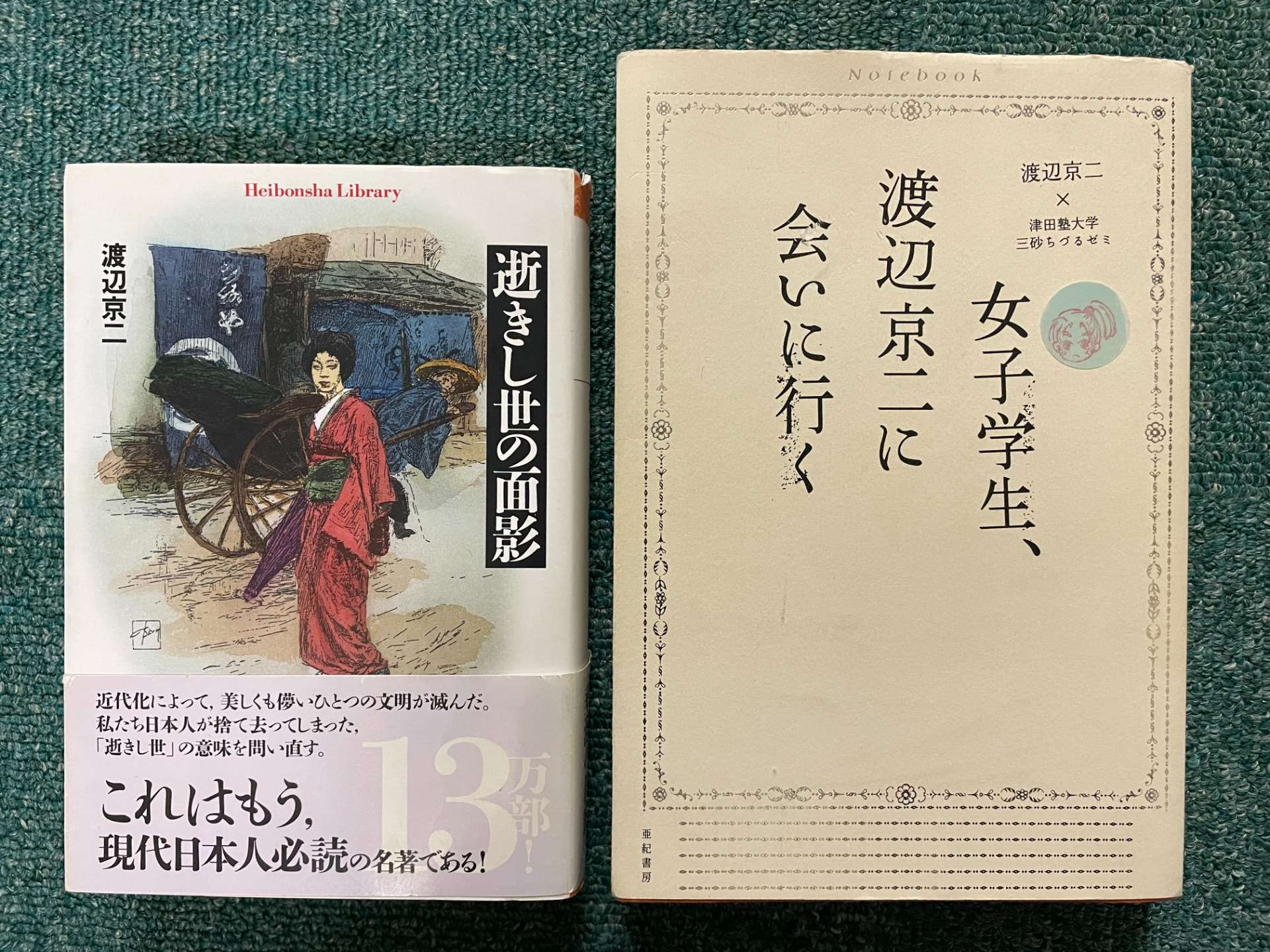

さて、今日は2022年12月に

92歳で亡くなられた歴史研究家・渡辺京二さんの

『逝きし世の面影』を紹介しようとおもいます。

(その8)で春画のことに少し触れたんですが、

『恋する春画』の冒頭に書かれている

橋本麻里さんの「はじめに」に、

次のような箇所があったんですが覚えていますか?

日本ではいまだに「春画」というと、

ひと目を憚るもの、

声を潜めて語らなければならないもの、罪深いもの、

淫靡で卑猥な恥じるべきもの、という感覚が

強く残っていますが、

これは明治以降に西洋から持ち込まれた、

キリスト教的道徳観に裏打ちされた見方。

江戸時代までの日本人にとって、

「性」は恥ずべきものでも

隠すべきものでもありませんでした。

現代の日本では、春画というものに対して、

「江戸時代の男たちがこっそり楽しんでいた

エロ本」ぐらいに認識している人が

少なくないかも知れませんが、

江戸時代以前の日本人にとっての性意識は、

随分現代とは違っていたようで。

『逝きし世の面影』は、

幕末から明治初期の時代に日本を訪れた外国人たちが

書き残した文章を重ね合わせることによって

江戸時代以前の日本人の姿を

浮き彫りにしようとされた労作で、

写真(左側)は2005年に

平凡社ライブラリーに入ったときのものですが、

初版は葦書房から1998年に出版されました。

現代日本人の性意識に

ねじ曲がったところを感じる原因のひとつは、

江戸幕府が倒れて明治となり、

外来の思想や習慣を採り入れようとしたときの

採り入れ方に問題があったのではないかと。

もちろん一つの仮説ではあるんですが、

この寺子屋塾blogで紹介してきた

福澤諭吉、夏目漱石、阿部謹也、内田樹といった

人々の書いた文章を統合してゆくと、

それらが表現、指摘している内容は

明治初期にひとつの分水嶺があったという点において

共通していたようにおもうからです。

以下の文章は、第8章「裸体と性」より。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(296~298頁)

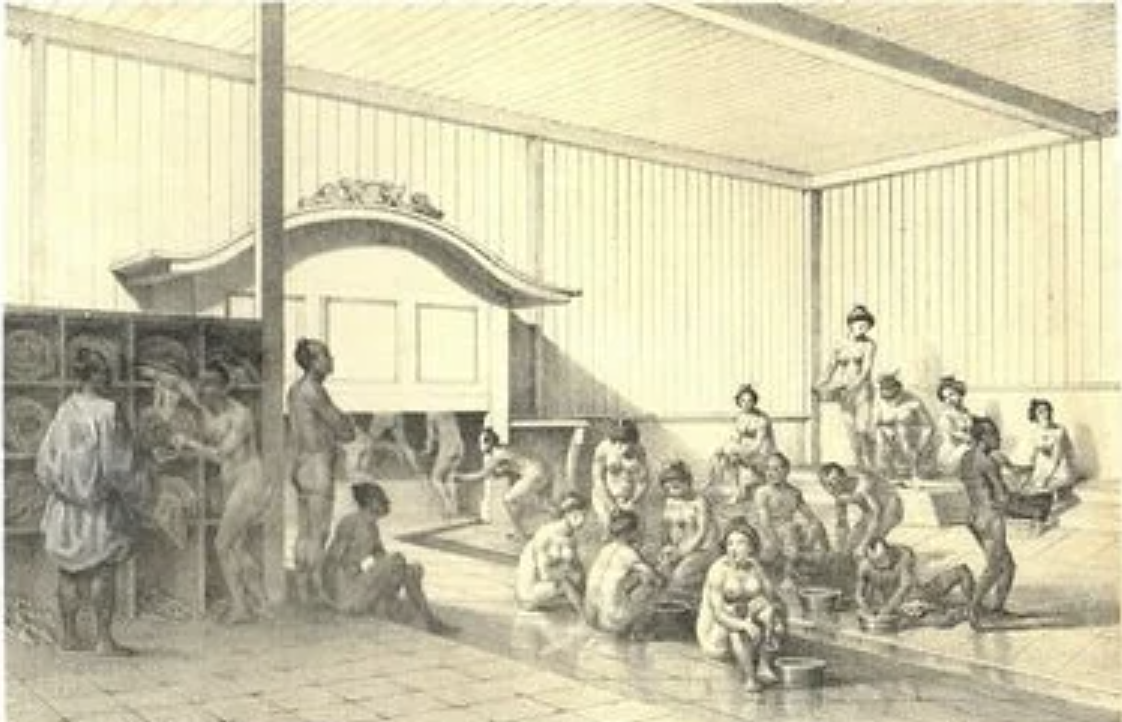

幕末来日した西洋人を仰天させ、ひいては日本人の道徳的資質さえ疑わせるにいたった習俗に、公然たる裸体の習慣があったことはひろく知られている。日本は、西洋では特殊な場所でしか見られない女の裸が、街頭で日常的に目にしうるという意味でも「楽園」だったのである。

ペリー艦隊に通訳として同行したウィリアムズは、1854(安政元)年の下田での見聞をもとに次のように断定を下した。「私が見聞きした異教徒諸国の中では、この国が一番みだらかと思われた。体験したところから判断すると、慎みを知らないといっても過言ではない。婦人たちは胸を隠そうとはしないし、歩くたびに大腿まで覗かせる。男は男で、前をほんの半端なぼろで隠しただけで出歩き、その着装具合を別に気にもとめていない。裸体の姿は男女共に街頭に見られ、世間体なぞはおかまいなしに、等しく混浴の銭湯へ通っている。みだらな身ぶりとか、春画とか、猥談などは、庶民の下劣な行為や想念の表現としてここでは日常茶飯事であり、胸を悪くさせるほど度を過ごしている」。ウィリアムズは「この民族の暗愚で頽廃した心を啓示された真理の光が照らし得るよう、神に望み、かつ祈る」と日記に書くような、無邪気に傲慢な宣教師根性の持ち主だったから、日本の庶民のあけっぴろげな服装を、可能なかぎり歪曲して誤読したのは仕方ないことだった。だが、春画や混浴にピューリタンが嫌悪をおぼえたのはいくらか同情してよいだろう。

おなじくペリー艦隊に随行したドイツ人画家ハイネの場合、ピューリタニリズムの眼鏡がかかっていない分、記述は淡々として客観的である。「浴場それ自体が共同利用で、そこでは老若男女、子供を問わず混じり合って、ごそごそとうごめき合っているのである。また外人が入って来ても、この裸ん坊は一向に驚かないし、せいぜい冗談交じりに大声をあげるくらいだった。この大声は、私が察するには、外人が一人入って来たので、一人二人の女性の浴客があわてて湯船に飛び込んで水をはねかしたり、あるいは、しゃがみ込んだ姿勢で、メティチ家のヴィーナスよろしく手で前を隠すポーズをとったりしたからであるらしかった」。この記述ぶりからすれば、ハイネの方も一向におどろいた形跡はない。彼は日本人の「極端な綺麗好き」の例証として、入浴シーンを紹介しているにすぎないので、そういう素直な眼のせいでこの混浴情景は、ウィリアムズのいうような野放図な情欲にくまどられた堕落図ではなく、おおらかで自然な習俗としての性格を示すものになっている。

(302頁)

正面切って日本人を弁護したのはリングダウである。彼は言う。「風俗の退廃と羞恥心の欠如との間には大きな違いがある。子供は恥を知らない。だからといって恥知らずではない。羞恥心とは、ルソーが正当に言っているように『社会制度』なのである。…各々の人種はその道徳教育において、そしてその習慣において、自分たちの礼儀に適っている、あるいはそうではないと思われることで、基準を作ってきているのである。率直に言って、自分の祖国において、自分がその中で育てられた社会的約束を何一つ犯していない個人を、恥知らず者呼ばわりすべきではなかろう。この上なく繊細で厳格な日本人でも、人の通る玄関先で娘さんが行水をしているのを見ても、不快には思わない。風呂に入るために銭湯に集まるどんな年齢の男女も、恥ずかしい行為をしているとはいまだ思ったことがないのである」。リングダウは「大変育ちの良い日本人」とこの問題について話し合う機会があったが、その日本人は「ヨーロッパ人の憤激と、私が説明しようと努めたためらい」をまったく理解できず、次のように反問したという。「そうですね、私は風呂で裸のご婦人に気付いたとしても、目をそらすことはしませんよ。そうすることに、何か悪いことでもあるのですか」。

(315~316頁)

さらにまた、幕末の外国人観察者を驚かせたのは、春画・春本のはばかりない横行である。ヴェルナーは先述したように、日本人の裸体への禁忌の欠如を同情的に理解しようとつとめたのだが、それを「楽園の気楽さ」とみなす見解には、同意できないものを感じた。「日本にはそもそも欧米的な意味における無邪気さなどない。…絵画、彫刻で示される猥芸な品物が、玩具としてどこの店にも堂々とかざられている。これらの品物を父は娘に、母は息子に、そして兄は妹に買ってゆく。十歳の子どもでもすでに、ヨーロッパでは老貴婦人がほとんど知らないような性愛のすべての秘密となじみになっている」。ヴィシュスラフツォフによれば、本屋でよく見かける三文小説の挿絵には「品位というものにまったく無頓着」なものがあり、しかもそういう絵本を子どもが手にしていた。「それが何の絵であるか、熟知しているらしかった」。

(320~322頁)

一生独身を守った謹厳なハリスが眉をひそめ、こういう日本人を内心軽蔑しただろうことは想像にかたくない。だが、井上清直は川路の実弟で、幕末屈指の廉直な能吏として知られた人物だった。当時の日本人には、男女間の性的牽引を精神的な愛に昇華させる、キリスト教的な観念は知られていなかった。日本人は愛によって結婚しないというのは、欧米人のあいだに広く流布された考えだった。例えばヴェルナーは述べている。「わたしが日本人の精神生活について知り得たところによれば、愛情が結婚の動機になることはまったくないか、あるいはめったにはない。そこでしばしば主婦や娘にとって、愛情とは未知の感情であるかの印象を受ける。わたしはたしかに両親が子どもたちを愛撫し、また子どもたちが両親になついている光景を見てきたが、夫婦が愛し合っている様子を一度も見たことがない。神奈川や長崎で長年日本女性と夫婦生活をし、この問題について判断を下しうるヨーロッパ人たちも、日本女性は言葉の高貴な意味における愛をまったく知らないと考えている」。

たしかに日本人は西欧的な愛、「言葉の高貴な意味における愛」を知らなかった。ヴェルナーのいうように、「性愛が高貴な刺激、洗練された感情をもたらすのは、教育、高度の教養、立法ならびに宗教の結果である」。一言でいうならキリスト教文化の結果である。「真の愛情は洗練された羞恥の念なくしては考えられない。なんらかの理由から羞恥の念をもっていない娘は、愛を感じることもないし、また愛を与えることもできない。さらに勝手気ままに多くの妻をめとることを許している日本の婚姻法が、愛をめざめさすことはできない」とヴェルナーはいうが、男女の性的結合は「言葉の高貴な意味における愛」であるべきだとするキリスト教文化の見地に立つならば、彼の言うところはいちいちもっともということになるだろう。われわれはこうしたいわば高度な見識が、プロシャの一海軍将校によって開陳されていることに、十九世紀西欧文明の水準の高さを認識しないわけにはいかない。にもかかわらず、そのようなキリスト教的な異性愛の観念が、十九世紀後半から二十世紀前半にかけての西欧文学において、いかに多くの「愛」からの脱走者を生んだことかということを想いやればわれわれはこの問題についておのずと違った断面を見出すこともできる。

当時の日本人にとって、男女とは相互に惚れ合うものだった。つまり両者の関係を規定するのは性的結合だった。むろん性的結合は相互の情愛を生み、家庭的義務を生じさせた。夫婦関係は家族的結合の基軸であるから、「言葉の高貴な意味における愛」などという、いつまで永続可能かわからぬような観念にその保証を求めるわけにはいかなかった。さまざまな葛藤にみちた夫婦の絆を保つには、人情にもとづく妥協と許し合いだったが、その情愛を保証するものこそ性生活だったのである。

当時の日本人は異性間の関係をそうわきまえる点で、徹底した下世話なリアリストだった。だから結婚も性も、彼らにとっては自然な人情にもとづく気楽で気易いものとなった。性は男女の和合を保証するよきもの、ほがらかなものであり、従って羞じるに及ばないものだった。「弁慶や小町は馬鹿だなァかかぁ」という有名なバレ句に見えるように、男女の営みはこの世の一番の楽しみとされていた。そしてその営みは一方で、おおらかな笑いを誘うものであった。徳川期の春本は、性を男女和合と笑いという側面でとらえきっている。化政期には怪奇趣味や残酷趣味が加わるけれども。それも性自体のおそろしさ、その深淵のはらむ奇怪さを意識したものとはいえない。

従ってサディズムやマゾヒズムの要素も乏しい。刺激を求めて怪奇な趣向をこらそうとも、本質的にあっけらかんと明るい性意識がその根底にある。オリファントが彼を「いくらか不真面目で享楽的な民族」と感じたのは、一理も二理もあるというべきだった。

だが、西欧流の高貴な愛の観念と徳川期日本人の性意識は、いいかえるとハリス的な愛のリゴリズムと幕吏のシニシズムすれすれのリアリズムは、相討ちみたいなところがあって、どちらが思想的に優位であるか判定することはできない。この問題は伊藤整が名論文『近代日本における「愛」の虚偽』で論じたところで、いまは深入りを避けたいが、性を精神的な憧れや愛に昇華させる志向が、徳川期の社会にまったくといっていいほど欠落していたことが、日本人の性に対する態度になにか野卑で低俗な印象を帯びさせているという事実には、やはり目をつぶるわけにはいかない。しかしそれにしても、当時の日本社会に、性に関するのどかな開放感がみなぎっていたことは、何度強調しても足りない事実なのだ。

※渡辺京二『逝きし世の面影』(平凡社ライブラリー)第8章 性と裸体 より引用

【参考記事】

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆寺子屋塾に関連するイベントのご案内☆

11/23(木・祝)『言葉のズレと共感幻想』読書会 #5

12/3(日) 第24回インタビューG4hセッション

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎らくだメソッド無料体験学習(1週間)

詳細についてはこちらの記事をどうぞ!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー