「統合する」ということ(その3)安冨歩『合理的な神秘主義』

2024/09/08

昨日9/7に投稿した記事の続きです。

一昨日、昨日と栗本慎一郎さんが

1981年に上梓された『パンツをはいたサル』から

まえがきなどを引用して紹介してきました。

いずれも読み応えのある文章で、

読み解くのは易しくないものでしたが、

「人間とは何か?」という問いに対して

アプローチしていくためには、

狭い学問領域のみに閉じこもって、

専門性を深めて行くだけでは

どうしても不足してしまうことを

感じ取っていただけたのではないかとおもいます。

学問分野の統合というテーマで

書き始めた記事なので、著書の内容の方に

あまり深入りしてしまうと

テーマから外れていってしまうため、

ここでは端的にポイントのみ記すことにとどめ、

詳しくは別の機会に譲りますが、

栗本さんが本書に書かれていた、

人間の行動における動物との共通点を

探すだけの動物行動学は無意味であって、

人間以外の動物についての行動研究を

ただ積み重ねて行くだけでは、

人間の行動を研究することに及ばないという指摘は、

非常に重要だとおもいました。

昨日の記事で増補版から引用した箇所も

非常に重要な考察や指摘に触れていましたが、

とりわけ、

自分の内側にもともと存在している

深層の知(内知、暗黙知)に

みずから問いかける姿勢とともに

精神的な不安から生まれたものと、

内知(暗黙知)が生み出したものとを

区別する姿勢は大切です。

そのために、つねに自分自身の精神と身体を

自然に対して解放しておく必要があるわけですね。

結局、それは日常のなかで

日々コツコツ実践するしかないし、

各々が自分に合ったやり方をすればいいと

おもっているわけなんですが、

わたしの場合はそれを

算数プリント等でやっているわけです。

さて、本日のメインコンテンツですが、

わたしが個人的に栗本慎一郎さんの

学問分野を統合しようと努めてこられた姿勢に

共通するものを感じる

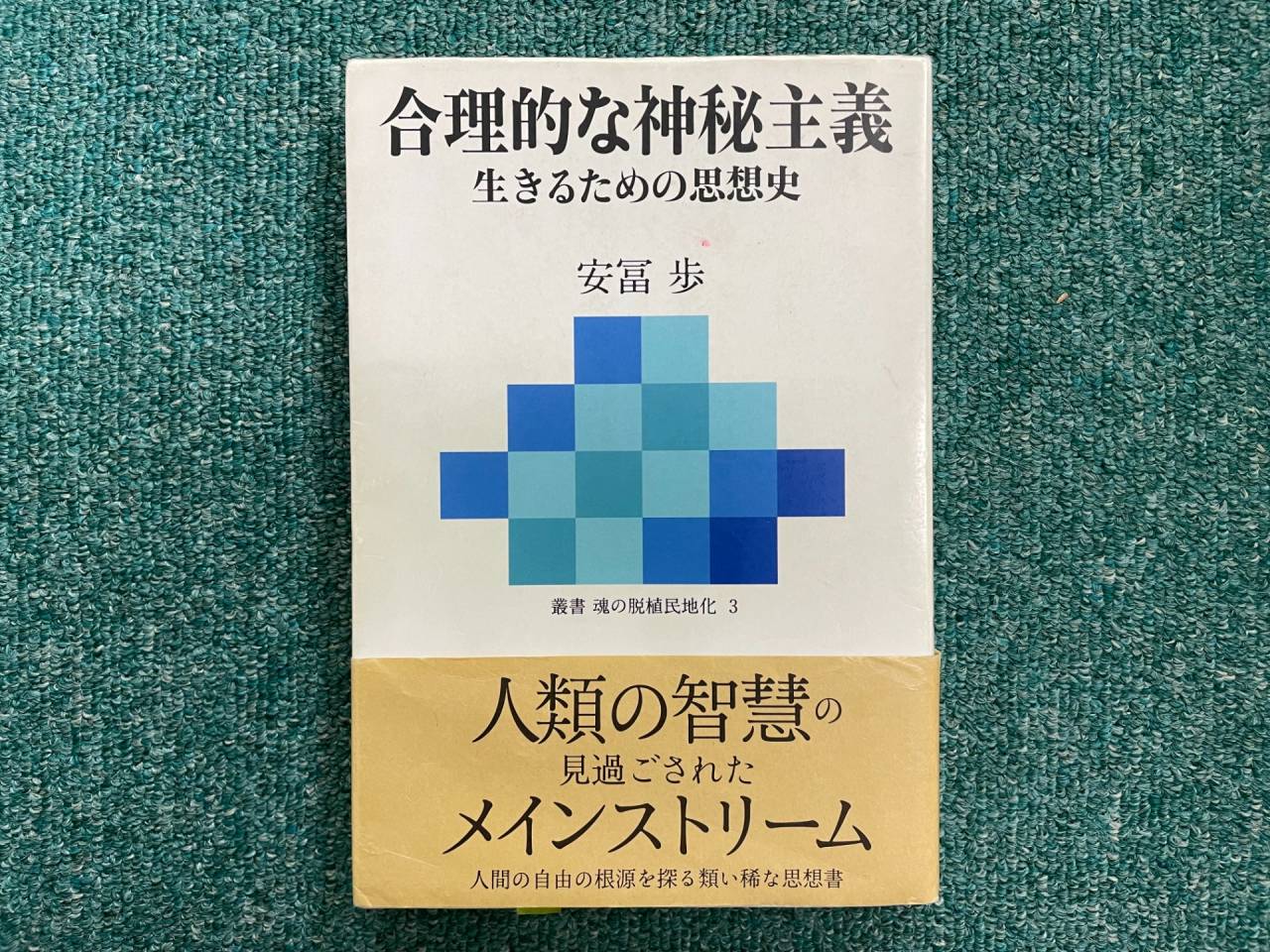

安冨歩さんが2013年に上梓された

序のつぎに書かれている

《本書の構想》の部分を引用してご紹介。

栗本さんの『パンツをはいたサル』を

源流にしながら

わたしがこの本と出合っていった経緯については

以前に投稿した次の記事にも

書いたことがあったので、

未読の方は併せてご覧戴けると幸甚です。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

《本書の構想》

世界は複雑で変転極まりなく、不確実である。しかしなぜか我々は、その複雑で変転極まりなき世界に、不確実さをむしろ頼りとしながら世を渡り、生きて行くことができる。これは、驚くべきことではないだろうか。

ところが現代の学問では、こんなことに驚いてはならないことになっている。学問というものは、確実性の上に成り立っているのであり、確実なことをひとつひとつ積み上げることで、不確実性を排除する、という建前をとっている。世界全体などを相手にすると、当然ながらその複雑さに呆然としてしまうので、確実な知識を獲得し得るサイズの部分に切り分け、それを再構成することで、世界を理解する、という戦略である。

しかし、このような戦略は、果たして機能しているのであろうか。たとえば学問の専門分化という問題がある。学問が専門分化し、どんどん細分化されていくのは、この戦略に沿っていることになっているが、これは事実ではない。もし学問が、確実な知識を獲得するために細分化されているのであれば、学問分野相互は、無矛盾なはずであって、互いに補助しあう関係が自ずと成立するはずである。ところが実際には、学問分野の間には高い壁ができており、ちょっと分野が違うと、話が通じなくなっている。

この事実は、「学際研究」と称するものがほとんど成り立っていないことに顕れている。たとえば、経済学者と生物学者とが一緒に集まって、環境問題を議論すると、経済学者の前提と、生物学者の前提とが相互に矛盾しているため、話が通じないのである。どうしてそうなるかというと、学問分野が「対象」によってではなく、「盲点」によって定義されているからだ、と私は考えている。

複雑で相互に繋がった一つの世界を、無理やり切断し、部分を切り出して「分野」を作ろうとすると、どうしても何かを無視せざるを得なくなる。そこで、分野ごとに、何を無視するかが、暗黙のうちに決まることになる。それが盲点である。なぜ盲点なのかというと、その分野のトレーニングを受けると、自分が何を無視しているかを意識から排除してしまって、その問題が視野から消えるからである。そうしてはじめて、自分の学んだ知識が、「確実」であるかのような幻想を抱くことができる。「自分が無視していること」を盲点にしてしまって、無視しているという事実そのものを無視できるようになることが、「専門家」になるための条件なのである。

かくして分野ごとにそれぞれ違った問題群を無視しているので、分野を越えた対話が不可能となる。もし異分野の人々が、真剣に議論したら、お互いの盲点を突き合うことになる。しかし、突かれたほうは、そういう問題を無視していること自体を無視しているので、理不尽なことを言われたような気がして激怒する。これが双方で起きるので、必然的に喧嘩になる。喧嘩しては「学際的共同研究」が成り立たないので、喧嘩を回避するために、相互の盲点をたがいに尊重せざるを得なくなる。そうなると、盲点が増えてしまって、余計に世界が意味不明になってしまう。かくして学際研究は必ず失敗する。

私は、多くの分野を渡り歩いてきた。哲学を振り出しに、マルクス経済学、近代経済学、数理経済学、経済史、歴史学、非線形科学、複雑系科学、数理生態学、経済人類学、文化人類学、心理学、儒学、仏教学などなど。そうして、それぞれの分野が、それぞれに奇妙な盲点を大切にしていることに気がついた。そしてこの盲点が、先に述べたような、確実性への信念に起因している、と考えるようになった。それゆえ、この問題を回避し、相互に接続可能なモジュール化された知識を構築するには、確実性への過剰な希求を放棄することが不可欠だと私は考えた。それよりもむしろ、この複雑極まりなく、変転する世界を、不確実性を頼りに生きられている、という事実に対する驚きを前提とした思考を展開するべきだ、と思うのである。

私たちがこの世界を生きられるのは、私たちの魂がその能力を備えているからである。逆に、私たちが「確実性」への余計な希求にとらわれるのは、魂の能力を信じられなくなるからである。私たちが自らの生きる力を信じられなくなるのは、自らの地平で自らの世界を生きることができなくなるからであり、その現象を我々は「魂の植民地化」と呼ぶ。逆に、そこから抜けだして世界を自らの地平で生きるようになることを「魂の脱植民地化」と呼ぶ。

本書は、このような観点から、生きられることへの驚きを前提とした学問は如何に可能か、という問題を考察する。私は、私たちが生きられることを「神秘」ととらえ、その神秘的な力の発揮を阻害するものに、学問は焦点を当てるべきだと考えている。生きる能力の発揮を阻害しているものを明らかにし、それを解除することを、分析的で厳密な学問の使命とすべきだ、という戦略を提唱する。この戦略を、

「合理的な神秘主義」と呼称する。

※安冨歩『合理的な神秘主義 生きるための思想史』(青灯社)より

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(引用ここまで)

この続きはまた明日に!(^^)/

【関連記事】

・栗本慎一郎「ユニークであろうとすればユニークにはなれない」(今日の名言・その76)

・もともと知っているのなら、なぜわたしたちは本を読むのですか?