改めて「書くこと」と「教えない教育」との関係について(その11)

2023/06/16

昨日投稿した記事の続きです。

改めて、「書くこと」と「教えない教育」の

関係を明らかにするというテーマを設定して

書き始めたこの記事ですが、

今日で11回目となりました。

したがって、いきなりこの記事から読まれても

前提となっている話や

これまでのプロセスが見えないと、

主旨が伝わりにくい点もありますので、

記事の最後に貼り付けた

関連記事のリンク集を適宜アクセスください。

さて、その8〜10まで加藤哲夫さんの文章を

3回にわたって紹介してきましたが、

昨日の「自分の頭で考えるために一番大事なことは、

自分の頭だけで考えないこと」は、

重要な事がとてもたくさん書かれていましたね。

とりわけ、こんなふうに

日々「書き続けること」自体が、

一人ひとりが異質性に目覚めることにつながり、

それこそが、教育の重要課題だという指摘です。

らくだメソッドの平井さんは、

すくーるらくだに通う生徒の親さん向けに

月刊通信を発行し続けることを通じて、

他者からの批判や指摘を

自分に繰り込むしくみを構築されていたわけですが、

わたし自身も

いまから30年近く前という、

インターネットがまだほとんど

普及していない時代から、

ネットワーク的な関わりのなかで

日々文章を書き続けるということは、

いったいどういうことなのか模索しつつも

そうした場に参加できたことは、

自らの表現力という個人的能力の問題だけでなく、

利害関係のないコミュニティでの

偶発的、対話的な関わりや

情報リテラシーの重要さを

強く認識することにつながりましたし、

本当にラッキーだったとおもわざるを得ません。

さて、今日も『加藤哲夫のブックニュース最前線』

から、

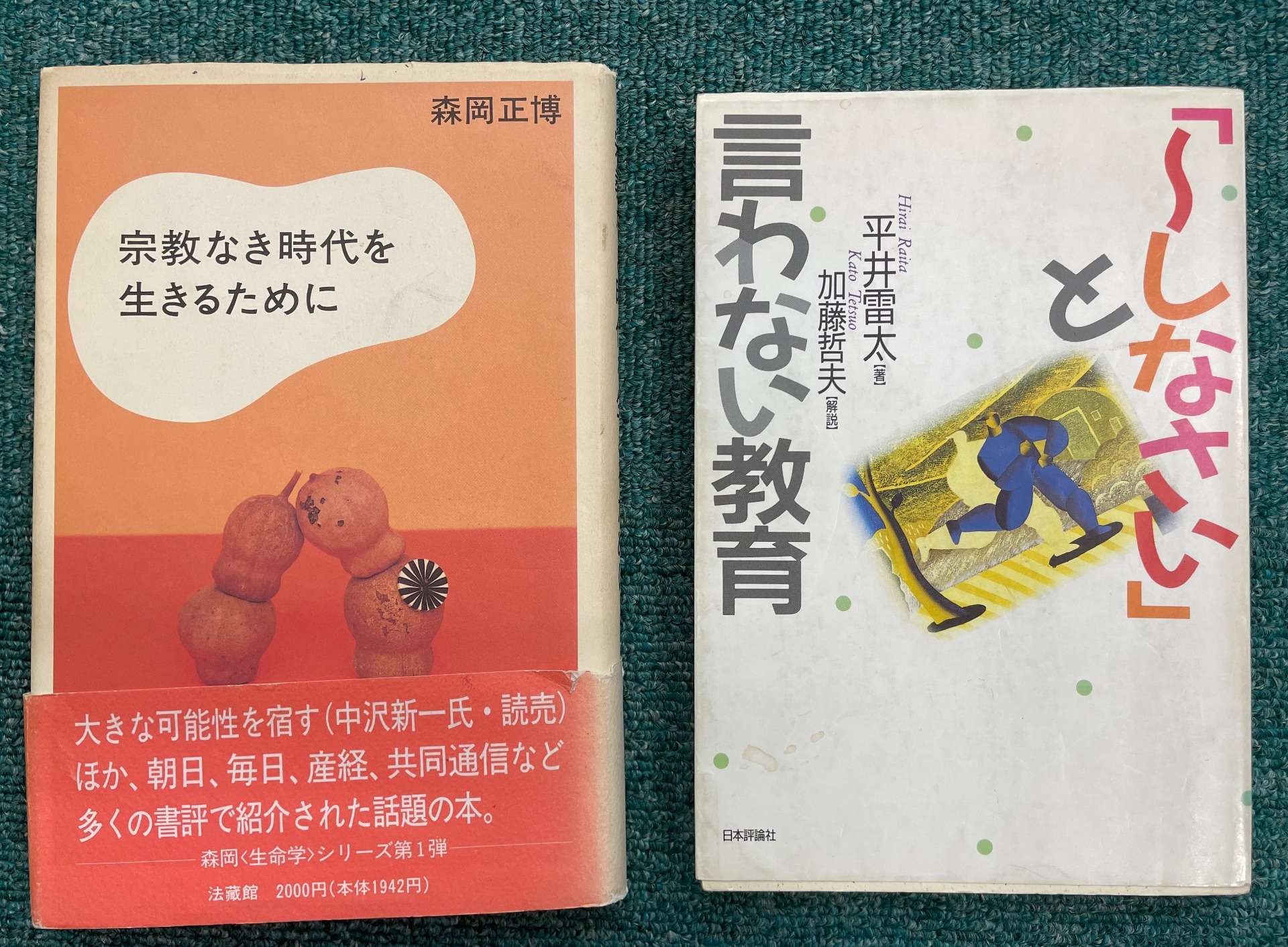

の書物を紹介しながら、

当時の考現学ネットワークで

何をやろうとしていたのかが具体的に書かれている

「自分探しはらっきょうの皮剥き」という記事の

前半部分をそのまま引用して

ご紹介しようとおもいます。

わたしも加藤さんから教えてもらって、

発刊直後リアルタイムに読み

大きな衝撃を受けた1冊だったんですが、

復刊されていますので、

この記事を読まれ関心を持たれた方はぜひご一読を。

一昨日の(その9)でも登場した津野海太郎さんの

も紹介され、松岡正剛さんとの対話も

引用されています。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自分探しはらっきょうの皮剥き

久しぶりに絶不調の5月だった。連休中にバテバテになり、以来不調が続いている。不調のままであちこち旅をし、6月の声を聞いてようやく回復の様子にホッとしている。まだ老眼鏡はいらないが、さすがに出張先でバテていると、夕方には小さな地下鉄の路線図は視野がぼやけてくる。 床屋に行けば、切られた髪の白さが目に眩しい。

4月に広島へ、ひょうたん島という有機野菜の八百屋さんの主催のワークショップに行った。コミュニケーションワークショップのテーマは「異質と出会う」で、その後、コンサートがあってから、夜は私の話というスケジュール。ワークショップは、主催した人も知らない人が半数以上参加していて、新しい出会いの場になったようだ。「自分とは何か?」という問いや悩み、つまりいわゆる自分探しをしている人が多かったので、他人から見た自分と自分が思っている自分のズレを確認していくこのワークショップはなかなか新鮮だったようだ。

「《自分とは何か?》という問いかけを、自分の中に《他者のまなざし》を育てていない人が内側に向けて問い続けると危ないんです。人間は 《らっきょう》みたいなもので中心に何があるかと皮を剥き続けると自分の存在が見えなくなってしまう。その空虚なところに《人間・宇宙の真理はこれだ!!!》と入り込むのが、例えばオウム真理教・麻原尊師の教えだったりするわけです。《他者》すなわち異質な、理解不可能な人やことに出会うこと、その関係性の中で、その時々の《自分》を発見し続けることが大事じゃないでしょうか……」そんなことを話していた。

生命学を提唱している森岡正博氏(国際日本文化研究センター勤務)がオウム事件について書きおろした『宗教なき時代を生きるために』(法蔵館刊)は、今月随一の収穫だった。彼の問題意識は、私のそれとまったく重なり合う。宗教を信じることもできない、かといって唯物論ではやっていけない時代と状況の中で、私たちの選択肢を示す貴重な試論である。いくつかのさわりを引用しておく。

「ほんとうの自分」とは、目を閉じて自分を真っ白にしていくことによって獲得されるのではない。「ほんとうの自分」とは、目を見開いて、見たくないものをどこまでも見てゆくプロセスのなかで、そのつど立ち現われてくるものなのである。大事な点だから、もう一度言おう。「ほんとうの自分」とは、頭上のどこかに、星のように輝いていて、長い修業の果てに私はそこにたどり着くという考え方があるが、それは間違っている。そうではなくて、いまここにいる私の、自分では見たくないような姿を、苦しみながら見据えていこうとするそのプロセスのただなかにおいて、「ほんとうの自分」は、そこで発見される自分とそれを見据えようとする自分の総体として、そのつど立ち現われてくるのである。

だが、自分がはまっている目隠し構造を、自分ひとりのだけの力で発見し、取り除くのは至難の業である。自分にとっていちばん見えにくいのは、自分自身の姿である。他者の目から見たときに、それはいちばんよく見える。でも、赤の他人は、私のことなんかに注意して関わってはくれない。私に関わってくれて、私の姿を教えてくれるのは、私のことを大切に思ってくれている少数の他者のみである。あるいは、私のことがきらいで、なんとかつぶそうと思っている少数の他者である。そういう人たちこそが、私のはまっている目隠し構造を、私の眼前にあぶりだしてくれる。

目隠し構造の特徴は、次の三つである。

まず、それは、私自身の、パーソナルで日常的な身体の動きと、ささいなものの考え方の筋道のなかに発見されるということである。(略)

第二に、目隠し構造を発見するのは、とてもつらいことだということ。それを発見するのもつらいし、発見されたものを直視するのもつらいし、それを克服するのもまたつらい。こんなにつらいのなら、いっそ元に戻ったほうがいいと思えるほどつらい。なにしろそれは、私がいちばん見たくないような自分の姿なのだから、それを暴かれてしまったら、つらいに決まっている。(略)

第三は、目隠し構造を発見し、ほんとうの自分の姿を直視したあとで、私は自分自身を変容させていかねばならないということである。目隠し構造をはずしたときに見えてきた「見たくない自分の姿」というものに、この私がこれからどういう決着をつけていくのかを、自分で決めなければならない。(略)

そして自分をそのように変容させていくためには、他者との交わりがどうしても必要となるのである。自分が見たくないものを見た変わりたくない自分を変えていくことは、とてもしんどい耐えがたいことである。

そして、森岡氏は、「自分の目と頭でとことん考える」ために、「意味のある衝突を繰り返してゆくことがどうしても必要なのだ」と、「そういう人たちが、自分の目と頭と身体とことばを使って自分自身の生の意味を追い求める、そういう人々同士のささえあいのネットワークが必要なのではないか」と言っている。

私(たち)が、ニュースクール、ニューボランタリーのネットワークで、日々の気づきを書き続ける「考現学」を交換しながら、互いに「赤入れ (あかいれ)」を続けてきたことは、まさに、パーソナルで日常的な身体の動きと、ささいなものの考え方から目隠し構造をあぶりだす共同の試みであることがわかる。それが、この時代にどのような意味を持っているのかということに対する一つの確かな視点がここにはある。問題意識を共有し、同時代を生きているという喜びをヒシヒシと感じるのは、こういう本を読んだ瞬間だ。

「考現学」を使った双方向のコミュニケーション、と書いたけれども、この「双方向」という言葉は、インターネットなどのデジタル・メディアの世界ではしばしば使われている物言いである。 しかし、電子ネットワークの社会といえども、メディアが双方向可能に作られているからといって、そこで行なわれる議論がインタラクティブ (対話的)であるという保証はない。津野海太郎氏は、『本はどのように消えてゆくのか』(晶文社刊)の中の「パソコン通信で対話ができるか」という章で、そのことについてこんなことを言っている。

書き言葉は、私の考えがおまえのそれとは違うという切断的側面を強くもつ。私たちは批判、批評の言葉に慣れていない。そのやりとりの中で不必要に傷ついてしまう。活字メディアなら、時間的空間的に距離があるから、じっくり考えていく時間がある。しかし、デジタル・メディアだと瞬時のレスポンスが可能だから、ますます傷つきやすくなる。で、逆に傷つくことを恐れて自己規制的になっていく危険性がある。だから、デジタル・ネットワークで中身のある対話をするのは容易ではない、と。

松岡 よくいわれることなんですけど、ぼくもふくめて議論がへたなんですよ。訓練されていない。何の訓練かというと、「批判される訓練」なんです。

津野 うむ、それは深いぞ。(笑)

松岡 ちょっと自分の都合が悪くなると、黙ってしまったり怒りだしたりする。WE NET(松岡さんが主催していたパソコン・ ネット局)をやっているうちに、「批判を許容できるようにならないとメディアとして成立しないな」と気が付いて、積極的に批判される立場に自分を置くようにしていったんです。(略)でも批判するにも才能が必要だけど、批判されるにも才能が必要ですから、そうするとネットを使える人は、すごく限定されることになっちゃうでしょうね。(『本はどのように消えてゆくのか』より)

そして、議論がへた、だから「批判される訓練」、つまり「自分のうちに矛盾や分裂をみとめる能力を身につけるべく懸命につとめる」ことが必要と津野氏は言うのだ。そしてそれは「たえざる修業あるのみ」という。なかなか楽ではない道なのだ。

実は、私たちが提唱しているワープロとFAXを駆使して書き言葉をやりとりする「考現学」のシステムは、まだ中途半端なデジタル・ネットワークに見えるかもしれないが、相互の「赤入れ」という考えを導入することによって、津野氏が言うところのインタラクティブなコミュニケーションを作り出そうという試みなのだ。

平井雷太氏の『「〜しなさい」と言わない教育』(日本評論社刊)は、子どもとの「〜しなさい」 と言わない対応を書いた本として受けとめられているわけだが、同時に、「棍棒での殴り合いはごめん。かといって良識の免疫システムに身をゆだねるのもいや」と津野氏が言うところの、深い対話的関係コミュニケーションの本質に実践的に迫るものとして読むことができる。伝えたいという思いを持ちながら、対立的にならず、押しつけず、しかも自主規制せず、相手に伝えるコミュニケーション、それが、「〜しなさい」と言わない教育なのである。その実践は、デジタル・ネットワークにおける対話的コミュニケーションのみならず、 アナログ社会の中での対話的コミュニケーションにも不慣れな私たちにとって、大切な修業でもあるだろう。

つまり、平井雷太氏が塾で実践している『「〜しなさい」と言わない教育』とは、「批判される訓練」、つまり「自分のうちに矛盾や分裂をみとめる能力を身につける」ことを「子どもに教えようとする」(便宜的に子どもと書いたが平井雷太氏の塾の生徒には大人もいる)のではなく、「子どもから学ぶ」にシフトすることによって(批判されることに慣れていないのは、実は教師の側であるということに気づいて)、相互に学び合う関係を生み出し、深い対話的関係を作り出そうとするものなのだ。子どもが、「もう勉強やりたくない!」と叫ぶとき、その言葉を真に受けず、しかし、その言葉を、自分に対する赤入れ、つまり批判される訓練として実践的に読み解く方法が、平井雷太氏の言う『「〜しなさい」と言わない教育』なのである。・・・(以下略)

※『加藤哲夫のブックニュース最前線』(無明舎出版)より

「自分探しはらっきょうの皮剥き」(1996年6月)の前半部分

平井雷太さんのネットワークに

関わるメンバーが編集し、

加藤哲夫さんの出版社カタツムリ社から発刊された

ニュースクール叢書シリーズ10冊

この続きはまた明日に!

【関連記事】

・ブレヒト『真実を書く際の5つの困難』より(今日の名言・その60)

・改めて「書くこと」と「教えない教育」との関係について(その1)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

寺子屋塾に関連するイベントのご案内

6/24(土) InterviewGame 4hour Session

6/25(日) 未来デザイン考程oneday seminor

7/30(日) 易経初級講座 第13回

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー