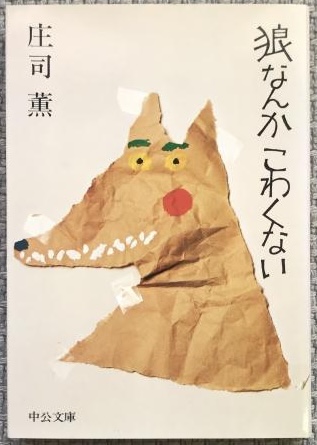

強さに支えられたやさしさを育てること(庄司薫『狼なんかこわくない』その3)

2024/12/08

昨日投稿した記事の続きです。

一昨日投稿した記事から、

書いていて、

これで3回目の記事になりました。

昨日の記事では

文庫本の巻末に収められている

萩原延壽さんが書かれた解説文を

丸ごと引用して紹介しています。

解説文には、

庄司さんの11年先輩にあたる萩原さんが、

本書をどう読み解いたかが記され、

とりわけ、本書の重要なテーマが集約されている

最高を狙う若者が青春のさなかで出会う

巨大な矛盾6項目 も

原文のまま引用されていたので、

本書の全体像というか、

骨格が垣間見えたのではないでしょうか。

また、解説文の終わりの方には、

自分の解釈が唯一の読み方だと言うつもりはなく

本書にはいろんな読み方が可能だという

非常に重要な指摘もありました。

これは、一昨日の記事の冒頭で記した

すべての物事は個別的、特定的であって

一般的な理解などというものは

そもそも存在しないって話にも通じてますね。

さてそれで、今日の本題です。

昨日の記事では他者目線で

全体像をざっくり捉えることをしたので、

今日は庄司さんご本人の文章にもどって、

本書にいったい何が書かれているのか、

どんな順序でどんな構成で配置されているのか、

庄司さんの文章にじかに触れることで

本書の空気感を感じて欲しく、

最初から最後の総括の直前までを

ピックアップして紹介することにしました。

昨日の記事には、

このブログ記事を読まれる皆さんにとっては、

現代とは背景の異なる

50年以上も前という時代に書かれ、

しかも、1冊の本の限られた一部分だけを

切り取った形のものですから

その主旨を正しく把握しようとしても

大きな困難が伴うのが普通でしょう。

と書きました。

でも、難しいからこそ、

この文章を読むことをきっかけに

50年前の日本社会がどんなだったかを

自分のアタマで想像し、

感じて欲しいのです。

おそらくそれは、

人間の歴史を学ぶということにも

つながるでしょうから。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここ2年間というもの、ぼくは「10年間何を考えていたのか何をしていたのか」という巨大な質問をまるで「お天気の挨拶」のように浴び続け、絶句し続けていた。何故なら、こういう質問には、「あなたはどうしてそういう歩き方をするのか」とか、「あなたはどうしてそういう顔をしているのか」といったそもそも回答不能な質問に、どこか似たところがあるではないか。

ところが、ぼくが絶句すると、簡単でいいのです、一言で言って下さい、という言葉が、明らかに善意に溢れた「助け舟」として送り出されてきて、ぼくはますます立往生することになるのが常だった。価値の相対観を基本とする民主主義——ぼくたちそれぞれのものの考え方感じ方の多様性をお互いにできるだけ大切にしようとする立場——のための教育を、○╳短答式という画一的全体主義的方法でおこなってきた戦後四半世紀のタタリが、いまや百花斉放しているのであろうか、などと愚痴を言っても間に合わない。何故ならそこには、「身から出たサビ」といった感じも相当に濃厚と思われるのだから。

すなわちぼくは、ちょうどぼくの青春のまっただ中ともいうべき20歳の頃小説を書いていたが、すぐやめてしまい、そして(というか、ところで、というべきか)10年たったら再び小説を書き始めた、という経歴を持っている。これは、ぼく自身から見ればなんの不思議もないこと、ぼくなりに考え抜いて選んだ当然の方法だったと思われるのだが、他から見た場合には、なにやら変てこな、つい「立ちいっておたずねしたい」気持になるのもまた当然と思われるような、そんな種類のものにちがいないのだ。【13〜14ページ】

[・・・中略・・・]

すなわち、たとえば、すでにその「可能性」の点で優劣のあまりに明らかなはずの気の毒なオトナたちを相手に、露骨に軽蔑や嘲笑を示したり反抗したりするのは、要するに「弱い者イジメ」ではないか、自分自身の若々しい可能性を自ら否定するという結果になるではないか。

かくして、一般に少年は、その自らの可能性に自負心を持てば持つほど、哀れなオトナたちを笑ったり軽蔑したりする代りにこれに同情して思いやりある態度を示し、また示すよう努力し、その努力に或る満足を覚えるといった心理を持つことになる。

そしてこれこそ、ぼくは日比谷高校において、現実にその生徒たちの先生方への態度を見つめながら嗅ぎつけた「若さ」の残酷な構造にほかならなかった。そして、こういう構造は、いったん気がついたらもう最後みたいなところがあるものだ。ぼくはそこにただの「若さ」の残酷さだけでなく、或るいやったらしさを嗅ぎつけて大いに右往左往することになった。【29ページ】

[・・・中略・・・]

つまり、こう考えなければならない。純粋さにしても誠実さにしても、それは「天賦人間らしさ説」とは逆に、もともとぼくが与えられて持っているものではなく、ぼくがその努力によって常に獲得しなければならないもの、戦いとらねばならないものだ。黙ってじっとしていても自然にもらえる気楽なオコヅカイではなく、毎日毎日せっせと働いて稼ぎとらねばならないような種類のものなのだ、と。

そして、このような考え方が、いわば自動的に「若さ=純粋さ」という公式をひっくり返してしまうことになるのは当然の成り行きだったとぼくは考える。つまり、はっきりと言うならば、若いということは、それ自体になんの価値もない。この世の中には、若い人間から年老いた人間までさまざまな人間がいるが、その純粋さとか誠実さとか「人間らしさ」といったものは、原理的には年齢とは無関係なもの、その人間がいかに獲得したか、いかに失ったかによってきまるものにほかならない。【48ページ】

[・・・中略・・・]

もちろん、法学部に対する積極的な期待も一方にはあった。それにぼくの場合は、たとえば丸山真男教授に対する高等学校時代からの個人的な憧れといったものがあった。これは、どこの高校にもあることと思うのだが、先輩というのは、何か生意気ざかりの高校生でも、肩の力を抜いてすごく素直に尊敬できるようなそんなところがあるらしい。

日比谷で言うと、「赤頭巾ちゃん……」でも書いたように、「芸術派」は大てい夏目漱石・谷崎潤一郎・小林秀雄といった先輩の誰かに自分をなぞらえたり、そのあとを継ぐといった夢を持つわけだが、社会科学の領域においては、その憧れは丸山真男教授へと熱狂的な素直さで集中する雰囲気があったのだ。【85〜86ページ】

[・・・中略・・・]

「他者への愛」などというと、それはもう改めて言うのもはばかられるほど分りきった、われわれの誰しもが願うことであるけれど、実際問題としてこれほど難しいものもまたないのだ。もちろん、愛したいと願うこと、そしてほんの短い或る瞬間だけ愛することは、これは誰にもできる簡単なことだ。

ところが、いったんその「持続」をはかる時、「他者への愛」を持続させようと考える時、そのとたんにわれわれはこんなにも難しいものはないということに気づく。何故なら、この「持続」させるという前提に立つ場合、「他者への愛」は人類にとっての最高の贅沢品といってもいいと思われるほどの「力」の裏付けを要求するのであって、そしてもしぼくにその「力」の裏付けがない場合には、結局自らの破滅を招き、たちまち愛することも終りを告げざるを得ないのは明らかなのだから。【105〜106ページ】

[・・・中略・・・]

「おれは頭が悪いから」「おれは貧乏だから」「おれは体が弱いから」……。よく考えてみれば、こういう言葉がなんの解決にもならぬことは分りきっているのだが、こういった言葉が誰かから出たとたんに、そこには一種の「問答無用」の空気が若者の間ではできあがってしまう。もちろん「問答」が続く場合もあるが、それは、「いやおれの方が頭が悪い」「おれだって金がない」「おれの方が病気で苦労してる」といった方向で、ひたすらせり合うことになる。

そしてこの場合の勝利者は、すなわち一番能力が低くダメな「力」のない存在、競争において最も傷つきやすく負けやすい弱い若者ということになり、そして彼は、言いかえれば最も「加害者」から遠い「被害者」として一種の「免罪符」を獲得し、その「純粋さ」「誠実さ」を保証されるような感じになる。

そして、どういったらいいか、たとえば「彼」の前に出ると、他の若者たちはみんなうしろめたい思いをする、といったような状況になる。「彼」に見つめられ、「君たちは要するに強者じゃないか、加害者じゃないか」と言われると、他の若者たちはもう一言もなくただうつむいてひたすら申し訳ないような思いをする、といったような関係がそこに出来あがってくるのだ。

冷静に考えてみるとなんとも変なレースであり、なんともおかしな関係だけれど、実際問題として、こういう形での若者同士の「マイナス」の競争関係というのは実に多いのではあるまいか。

たとえば、かつての駒場の社会主義文献の読書会でみんながいろいろ議論してもめている時に、部屋の隅っこでずっと黙ってきいていた見知らぬ若者が突然立ちあがって口を開いたりする。「君らは口先だけじゃないか……。マルクスがなんなんだ。おれは両親のないみなし児で孤児院で育った。おれは満足に三度の食事をしたことが今まで一度といえどもないんだ。」

これでもう、それまで議論していた若き革命理論家たちは突然シュンとして声もなくなってしまう。そして、しばらくして一人の勇気あるやつが、やっとのことで、それは少なくとも現在では次元のちがう問題だ、この読書会におけるわれわれのォ目的はァ、などとやると、その若者はドスのきいた声で「殺し文句」をはなつ。

「君らは、しかし東大生じゃないか。」

「え?」

「君らはエリートじゃないか。」

「え?」

そしてその若者は、実は自分が貧しくて国立大学に行く学資もなく、町の工場で働いても「資本論」一冊買う余裕もなく、やっと古本屋で見つけたマルクスを買うために血を売った話なんかをし、傲然と勝ち誇って部屋を去っていく。あとには、もはや寂として声もなし——(ところで、ぼくは、前にも言ったように非常に好奇心が強くて、その時もただちにその若者のあとをつけて、事態は意外な展開を見せることになるのだが、こういう「面白い話」は残念ながらみんな別の機会にゆずらなくちゃならない)。【128〜129ページ】

[・・・中略・・・]

簡単に説明することは非常に難しいのだが、たとえばまずこのぼくが終戦の時に小学校2年生だった、ということあたりから問題を考えてみよう。つまり当時の小学校(国民学校といった)は、軍事教練風の体育を初めとして、さまざまな「戦時体制」の特色をもっていたわけだが、2年生まではどうやらミソッカス扱いで、男の子も女の子も仲良く机を並べて勉強していたりしたのだ。

したがってぼくの場合には、その「ミソッカス」の2年生の夏休みに戦争が終り、いわば「戦時体制」に実質的に組みこまれないまま、六・三制の民主主義教育へと移行したということになる。またぼくは、その六・三制とよばれるいわゆる新民主主義義務教育の第5回生に当るわけだけれど、この新制第5回というあたりが、どうやらぼくの感じでは、その戦後新教育の理想に最も燃えていた時期だったのではないか、という気がしてならない。

つまり、ぼくより前のたとえば第1回第2回といった「先輩」たちの場合には、旧制から新制に移行する際の混乱(たとえば教科書の不備など)がかなり大きかったわけだが、僕達のあたりでは、新教育の理想がようやく具体的に進行し始めていた。たとえばこの戦後新制義務教育の一つの柱に、男女平等ということがあったが、この点でもぼくのあたりが理想に近い形で実験されたのではあるまいか。

具体的に言うと、ぼくなんかは、小学校から中学校にかけてずっと女の子と一緒にお料理やお裁縫をやらされてきた。当時はもちろん電気ガマなんかなかったわけだが、ぼくは小学校のときからもうお米のトギ方からタキ方までちゃんと教育されたし、大根やゴボウの様々な刻み方なんてのも覚えさせられて、いまだに目の前に出た料理を眺めると、ああこれは千六本だなとかサイノメだななんてわが「民主教育の成果」を思い出したりする。

また、お裁縫にしても、なにやらいろいろなラインの入った布の上で運針(!)の練習をし、ボタンカガリはもちろん、ちょっとしたショートパンツやシャツの仕立てまでこの手でやった経験をもち、針山や指貫きのそろったセルロイド製のお裁縫箱を持って学校にかよっていた、というわけなのだ。

そしてぼくの場合には、こういう男女平等を極めて素直に受け入れたように思う。これは、今言ったように、ぼくの場合には実質的には「男女七歳、席を同じうせず」式戦時体制に組みこまれなかったということのためもあると思うが、それ以上に、ちょうどぼくが義務教育を受けていた時代においては、先生やPTAだけでなく日本の社会全体が、男女同権を含む戦後民主主義一般にまだ素朴な理想を燃やしていた、ということのためではないかとぼくは思う。

つまり、現在では、たとえば小学生の男の子がうちで宿題にだされたボタンカガリをせっせとやっているなんてのは、なんとなく滑稽に思われるような空気がいつのまにかできているのではないだろうか。だが、当時の雰囲気には、いかなる保守反動的オトナも、指貫きをハメてお裁縫の宿題をやる少年を笑いとばせないような何かがあったと思われる。新しい民主主義の可能性を、少なくともじっと見守るような姿勢が、社会全体にあったと思われるのだ。

そして、ところが、朝鮮戦争後のいわゆる逆コースの波は教育にも及んで、ぼくよりあとの新制卒業生たちは、相当に修正された義務教育を受けたように思われる。たとえば、その男女平等にしても、「行き過ぎ是正」の名のもとに、「職業」と「家庭」が次第に分離させられてきたというように。【135〜136ページ】

[・・・中略・・・]

次に引用するのは、ぼくが芥川賞受賞を伝える電話を受けた翌日に書いた「受賞の言葉」だが、その時点におけるぼくの、なんていうかとても柔らかい無防備すぎるほどに素朴な気持を伝えていて懐かしい気がする。

『赤頭巾ちゃん気をつけて』は、ぼくが約十年ぶりに書いた小説です。それが幸運にも芥川賞を受けたことについて、ぼくは、恐らくはぼく以外の誰にも分らないと思われる或る深い感慨を抱いています。たとえば、おまえは十年間何やってたんだ、というのは多くの方々から受けるべき質問で、勿論これについては○╳式的簡明さで答えられる筈もありません。でも敢えて言うならば、この十年間ぼくが考えてきたのは、「男の子」いかに生きるべきか、とでも言ったことであり、ぼくがやってきたのは、すまして言えば「心の柔軟体操」とでも言うべきことでした。スポーツをやった方ならお分かりでしょうが、筋肉というのは極めて保守反動的で、その鍛錬には絶えざる現状打破の努力、自己を否定し続ける努力が必要です。そしてその結果ぼくがたどりついたのは、余りにも素朴で笑われるかも知れませんが、みんなの幸せを考えること、そしてそのためには強さに支えられたやさしさとでもいうべきものを育てること、「これぞ男の生きる道」といったことでした。ぼくは『赤頭巾ちゃん気をつけて』で、このことを書こうと努めました。今回の受賞は、ですからぼくにとって、この十年間の「成果」にしては余りにも素朴で平凡にも思えるぼくのささやかな信念が、やはり或る広がりと重さを持ちうるという確信を深めるための最も嬉しい贈物とも思えたのです。

このエッセイ全体の「文脈」に従って言うならば、ぼくが10年前に『封印は花やかに』において「他者への愛」を封じこめて「総退却」したからには、再び筆をとって自らの「封印」を破る時には、何よりもまず「他者への愛」を真向から描かねばならないはずだったのは言うまでもないと思う。

すなわち、『赤頭巾ちゃん気をつけて』は、何よりもこの「他者への愛」を描こうとする努力だった、と言っていい。そしてぼくは、このことのためにこそ、一層受賞が嬉しかった。ほかならぬこの作品、「他者への愛」を描こうとしたぼくの努力が芥川賞を受けたということが、ぼくとしてはすごく嬉しかったのだ。

ぼくはそこに、ぼくの素晴しい幸運を見つけた。ぼくはとてもついていたのだ。まさに、『赤頭巾ちゃん……』の主人公の言葉どおり、ぼくにとても嬉しいことがあって、そしてぼくはとってもついていたんだ……。ぼくはここに再びぼくの一つの出発を見つめていた。【181〜183ページ】

※庄司薫『狼なんかこわくない』文庫版より

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(引用ここまで)

ここまで読まれたら、ぜひ

昨日投稿した記事に引用した

萩原延壽さんが書かれた解説文 を、

そして、一昨日投稿した記事の

情報洪水と価値の相対化 という文章を是非

もう一度読み直してみてください。

この続きはまた明日!

※冒頭の庄司薫さんの若い頃の写真(40代?)は

こちらのページより拝借しました。<(_ _)>

【過去に投稿した関連参考記事】

・情報洪水の時代をどう生きるか(その0)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●2021.9.1~2023.12.31記事タイトル一覧は

こちらの記事(旧ブログ)からどうぞ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆寺子屋塾に関連するイベントのご案内☆

12/15(日)14:00〜16:00第30回 易経初級講座

12/22(日)10:00〜 ワンデイ経営ゲーム塾