陰と陽とは何か⑥「八卦(その1)」(易経の十翼『説卦伝』)

2024/06/08

6/3からこの寺子屋塾ブログでは、

「陰と陽とは何か」というテーマで投稿していて、

今日で6回目となりました。

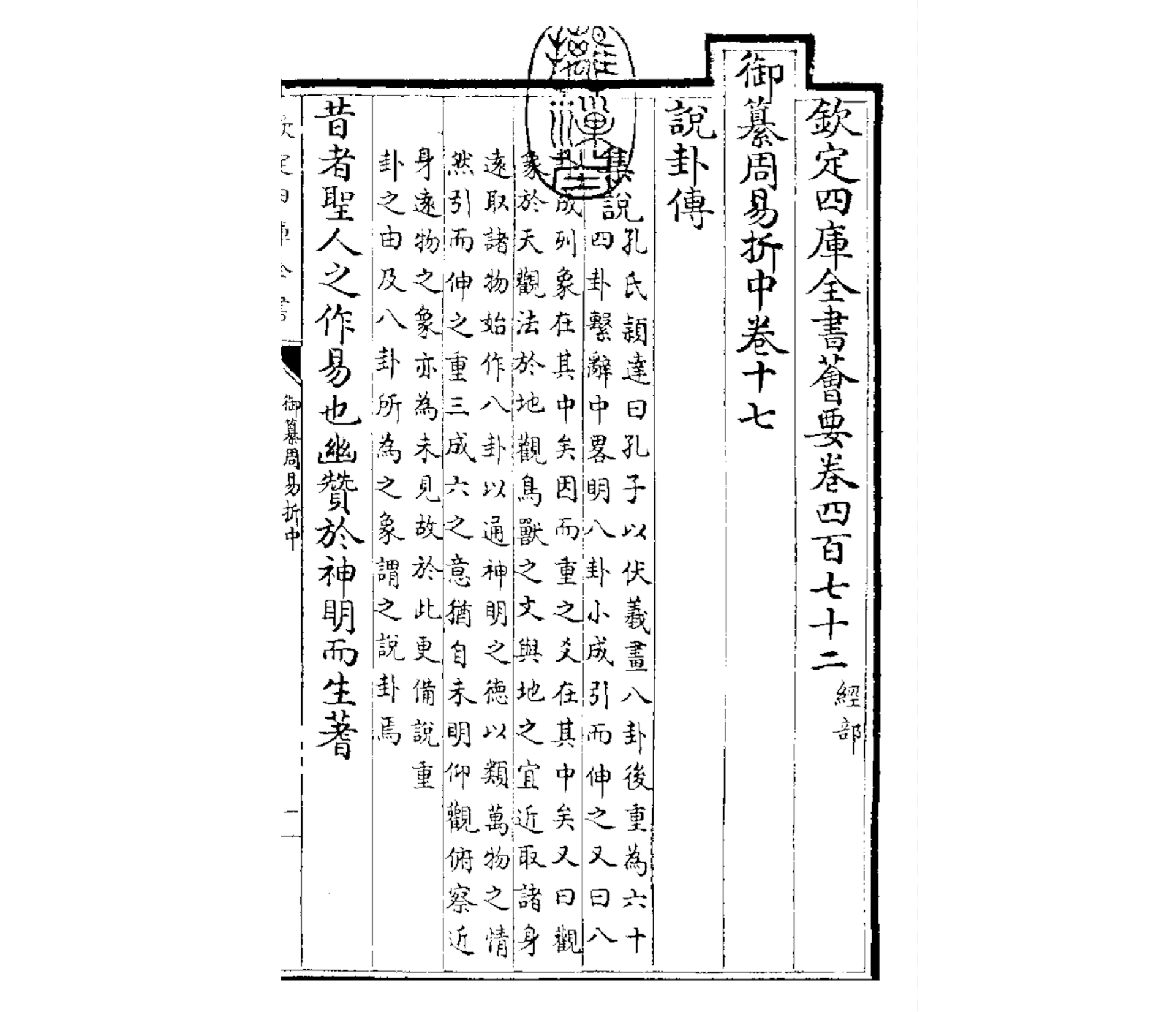

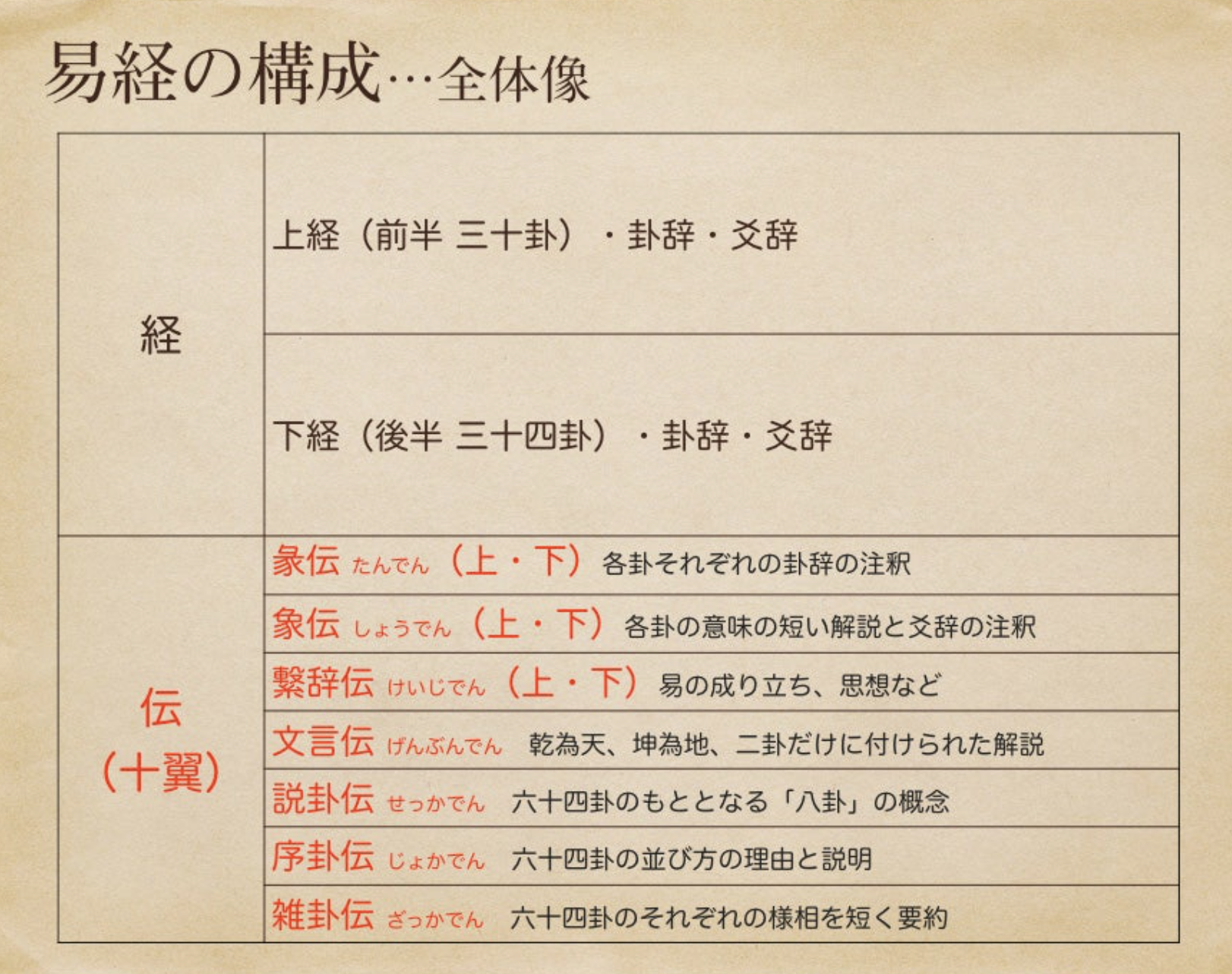

易経は上図に示したように、

上経、下経の原文(卦辞・爻辞)と

「〜伝」と名の付く10の解説、註釈書を集めた

「十翼」から構成されています。

「陰と陽とは何か」の1回目と2回目は

十翼『文言伝(ぶんげんでん)』の原典

乾為天と坤為地の註解文を紹介したんですが、

これまでの投稿で、

陰と陽の基本的な話は一通り終えたので、

今日は、十翼のなかのひとつ

『説卦伝(せっかでん)』の原典をご紹介。

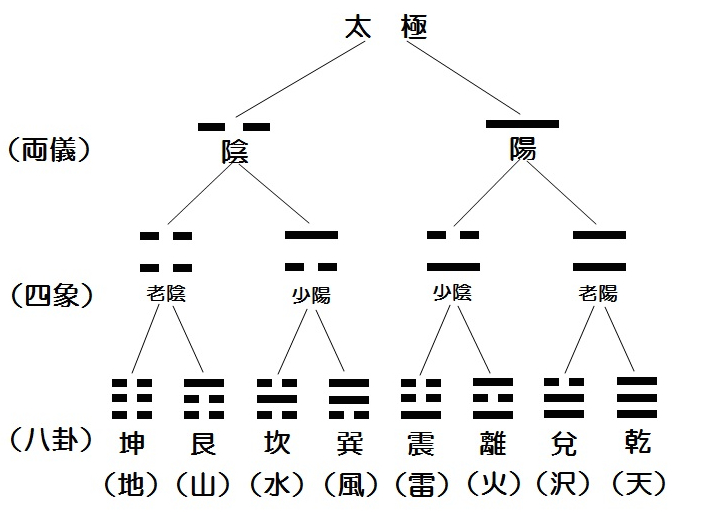

この陰陽が、さらに陰陽に分かれ、

またさらに陰陽に分かれ・・・・と

3回繰り返すと8通りになるわけですが、

これを「八卦(はっか or はっけ)」と言います。

この『説卦伝』は、

全部で11章からなっていますが、

易とはそもそも何なのか、

陰陽とは何か、

その陰陽をさらに分けて生まれた

八卦なるものの一つひとつの象徴や

性質などを詳しく書いてあるものと

捉えて頂ければよいでしょう。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【第一章】

[白文]

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

參天兩地而倚數。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

[読み下し文]

昔者(むかし)聖人(せいじん)の易(えき)を作(つく)るや、神明(しんめい)に幽賛(ゆうさん)して蓍(し)を生(しょう)ず。

天(てん)を参(さん)にし地(ち)を両(りょう)にして数(すう)に倚(よ)る。

変(へん)を陰陽(いんよう)に観(み)て卦(か)を立(た)て、剛柔(ごうじゅう)を発揮(はっき)して爻(こう)を生(しょう)じ、道徳(どうとく)に和順(わじゅん)して義(ぎ)を理(おさ)め、理(り)を窮(きわ)め性(せい)を尽(つ)くしてもって命(めい)に至(いた)る。

[ひらがな文]

むかしせいじんのえきをつくるや、しんめいにゆうさんしてしをしょうず。

てんをさんにしちをりょうにしてすうによる。

へんをいんようにみてかをたて、ごうじゅうをはっきしてこうをしょうじ、どうとくにわじゅんしてぎをおさめ、りをきわめせいをつくしてもってめいにいたる。

[大意]

むかし、聖人が易を作ったのは、神のような明らかな徳に奥深く助けるためにメドキ(筮竹・ぜいちく)を産み出したものである。

天の数を三にして、地の数を二にして、数(六(老陰)、七(少陽)、八(少陰)、九(老陽))を後ろ盾にしてたよりとする。

変化を陰陽に見て卦を定めて、剛柔のはたらきを現し出して爻を産み出し、道徳に和して従いきちんとすじ道をたて、すじめをたてる考えを究めて、人や物に備わる本質や傾向を残りなく出してもって天命にいたる。

【第二章】

[白文]

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

[読み下し文]

昔者(むかし)聖人(せいじん)の易(えき)を作(つく)るや、まさにもって性命(せいめい)の理(り)に順(したが)わんとす。ここをもって天(てん)の道(みち)を立(た)てて陰(いん)と陽(よう)と曰(い)い、地(ち)の道(みち)を立(た)てて柔(じゅう)と剛(ごう)と曰(い)い、人(ひと)の道(みち)を立(た)てて仁(じん)と義(ぎ)と曰(い)う。三才(さんさい)を兼(か)ねてこれを両(ふたつ)にす。故(ゆえ)に易(えき)は六画(りくかく)にして卦(か)を成(な)す。陰(いん)を分(わか)ち陽(よう)を分(わか)ち、迭(たが)いに柔剛(じゅうごう)を用(もち)う。故(ゆえ)に易(えき)は六位(りくい)にして章(しょう)を成(な)す。

[ひらがな文]

むかしせいじんのえきをつくるや、まさにもってせいめいのりにしたがわんとす。ここをもっててんのみちをたてていんとようといい、ちのみちをたててじゅうとごうといい、ひとのみちをたててじんとぎという。さんさいをかねてこれをふたつにす。ゆえにえきはりくかくにしてかをなす。いんをわかちようをわかち、たがいにじゅうごうをもちう。ゆえにえきはりくいにしてしょうをなす。

[大意]

むかし、聖人が易を作ったのは、もって人や物に備わる本質や傾向と天命の道理にしたがうためである。この点から、天の道を定めて陰と陽といい、地の道を定めて柔と剛といい、人の道を定めて仁と義という。天地人の三才をいっしょにあわせてこれを二つで対をなすものにする。ゆえに易は六画にして卦をなす。陰位と陽位に区別し、かわるがわるに柔と剛をもちいる。ゆえに易は六位にしてまとまってひと区切りをなす。

【第三章】

[白文]

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

[読み下し文]

天地(てんち)位(くらい)を定(さだ)め、山沢(さんたく)気(き)を通(つう)じ、雷風(らいふう)相(あ)い薄(せま)り、水火(すいか)相(あ)い射(いと)わずして、八卦(はっか)相(あ)い錯(まじ)わる。往(おう)を数(かぞ)うるは順(じゅん)にして、来(らい)を知(し)るは逆(ぎゃく)なり。この故(ゆえ)に易(えき)は逆数(ぎゃくすう)なり。

[ひらがな文]

てんちくらいをさだめ、さんたくきをつうじ、らいふうあいせまり、すいかあいいとわずして、はっかあいまじわる。おうをかぞうるはじゅんにして、らいをしるはぎゃくなり。このゆえにえきはぎゃくすうなり。

[大意]

天(乾、父)と地(坤、母)は位を定めて、山(艮、少男)と沢(兌、少女)は気を通じて、雷(震、長男)と風(巽、長女)は互にせまり(くっつき)、水(坎、中男)と火(離、中女)は互にいやにならず。八卦が互いにまじわる。過去を数えるのは順であり、未来を知るのはさかさまである。このようなわけで、易はさかさまに数え知ることである。

【第四章】

[白文]

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以説之。乾以君之。坤以藏之。

[読み下し文]

雷(かみなり)もってこれを動(うご)かし、風(かぜ)もってこれを散(ち)らし、雨(あめ)もってこれを潤(うるお)し、日(ひ)もってこれを烜(かわ)かし、艮(ごん)もってこれを止(とど)め、兌(だ)もってこれを説(よろこ)ばし、乾(けん)もってこれに君(くん)たり、坤(こん)もってこれを蔵(おさ)む。

[ひらがな文]

かみなりもってこれをうごかし、かぜもってこれをちらし、あめもってこれをうるおし、ひもってこれをかわかし、ごんもってこれをとどめ、だもってこれをよろこばし、けんもってこれにくんたり、こんもってこれをおさむ。

[大意]

雷(震)は万物を動かし、風(巽)は万物を散らし、雨(坎)は万物を潤し、日(離)は万物をかわかし、艮は万物を止め、兌は万物を悦ばし、乾は万物を主であり、坤は万物を包蔵する。

【第五章】

[白文]

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。説言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者言萬物之絜齊也。離也者明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所説也。故曰説言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

[読み下し文]

帝(てい)は震(しん)に出(い)で、巽(そん)に斉(ととの)い、離(り)に相(あ)い見(み)、坤(こん)に致役(ちえき)し、兌(だ)に説言(えつげん)し、乾(けん)に戦(たたか)い、坎(かん)に労(ろう)し、艮(ごん)に成言(せいげん)す。

万物(ばんぶつ)は震(しん)に出(い)ず。震(しん)は東方(とうほう)なり。巽(そん)に斉(ととの)う。巽(そん)は東南(とうなん)なり。斉(ととの)うとは、万物(ばんぶつ)の絜斉(けっさい)を言(い)うなり。離(り)は明(めい)なり。万物(ばんぶつ)皆(み)な相(あ)い見(み)る。南方(なんぽう)の卦(か)なり。聖人(せいじん)南面(なんめん)して天下(てんか)に聴(き)き、明(めい)に嚮(むか)いて治(おさ)む。蓋(けだ)しこれをここに取(と)るなり。坤(こん)は地(ち)なり。万物(ばんぶつ)皆(み)な養(やしない)を致(いた)す。故(ゆえ)に坤(こん)に致役(ちえき)すと曰(い)う。兌(だ)は正秋(せいしゅう)なり。万物(ばんぶつ)の説(よろこ)ぶところなり。故(ゆえ)に兌(だ)に説言(えつげん)すと曰(い)う。乾(けん)に戦(たたか)うは、乾(けん)は西北(せいほく)の卦(か)なり、陰陽(いんよう)相(あ)い薄(せま)るを言(い)うなり。坎(かん)は水(みず)なり。正北方(せいほっぽう)の卦(か)なり。労卦(ろうか)なり。万物(ばんぶつ)の帰(き)するところなり。故(ゆえ)に坎(かん)に労(ろう)すと曰(い)う。艮(ごん)は東北(とうほく)の卦(か)なり。万物(ばんぶつ)の終(おわ)りを成(な)すところにして始(はじ)めを成(な)すところなり。故(ゆえ)に艮(ごん)に成言(せいげん)すと曰(い)う。

[ひらがな文]

ていはしんにいで、そんにととのい、りにあいみ、こんにちえきし、だにえつげんし、けんにたたかい、かんにろうし、ごんにせいげんす。

ばんぶつはしんにいず。しんはとうほうなり。そんにととのう。そんはとうなんなり。ととのうとは、ばんぶつのけっさいをいうなり。りはめいなり。ばんぶつみなあいみる。なんぽうのかなり。せいじんなんめんしててんかにきき、めいにむかいておさむ。けだしこれをここにとるなり。こんはちなり。ばんぶつみなやしないをいたす。ゆえにこんにちえきすという。だはせいしゅうなり。ばんぶつのよろこぶところなり。ゆえにだにえつげんすという。けんにたたかうは、けんはせいほくのかなり、いんようあいせまるをいうなり。かんはみずなり。せいほっぽうのかなり。ろうかなり。ばんぶつのきするところなり。ゆえにかんにろうすという。ごんはとうほくのかなり。ばんぶつのおわりをなすところにしてはじめをなすところなり。ゆえにごんにせいげんすという。

[大意]

神は、震に出て、巽にととのえ、離に互に見て、坤につとめを致し、兌に悦ばせ、乾に戦い、坎に労し、艮に成す。

万物は震に出る。震は東方である。巽にととのう。巽は東南である。ととのうとは、万物のけがれを清めることをいうのである。離は明である。万物がみな互いを見る。南方の卦である。聖人は南に面して天下に聴いて、明に向かって治める。思うに離卦を明に取るのであろう。坤は地である。万物はみな養いをいたす。ゆえに坤につとめを致すという。兌はまさに秋である。万物が悦ぶところである。ゆえに兌に悦ぶという。乾に戦うとは、乾は西北の卦である、陰と陽が互いに迫っているのをいうのである。坎は水である。まさに北方の卦である。労卦である。万物が帰るところである。ゆえに坎に労すという。艮は東北の卦である。万物の終りをなすところで、始めをなすところである。ゆえに艮になすという。

【第六章】

[白文]

神也者妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷。橈萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。説萬物者莫説乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化既成萬物也。

[読み下し文]

神(しん)なるものは、万物(ばんぶつ)に妙(みょう)にして言(げん)を為(な)すものなり。万物(ばんぶつ)を動(うご)かすものは、雷(かみなり)より疾(と)きはなし。万物(ばんぶつ)を橈(たわ)むるものは、風(かぜ)より疾(と)きはなし。万物(ばんぶつ)を燥(かわ)かすものは、火(ひ)より熯(かわ)けるはなし。万物(ばんぶつ)を説(よろこ)ばすものは、沢(さわ)より説(よろこ)ばすはなし。万物(ばんぶつ)を潤(うるお)すものは、水(みず)より潤(うるお)すはなし。万物(ばんぶつ)を終(お)え万物(ばんぶつ)を始(はじ)むるものは、艮(ごん)より盛(さかん)なるはなし。故(ゆえ)に水火(すいか)相(あ)い逮(およ)び、雷風(らいふう)相(あ)い悖(もと)らず、山沢(さんたく)気(き)を通(つう)じ、然(しか)る後(のち)よく変化(へんか)したのちに万物(ばんぶつ)を成(な)すなり。

[ひらがな文]

しんなるものは、ばんぶつにみょうにしてげんをなすものなり。ばんぶつをうごかすものは、かみなりよりときはなし。ばんぶつをたわむるものは、かぜよりときはなし。ばんぶつをかわかすものは、ひよりかわけるはなし。ばんぶつをよろこばすものは、さわよりよろこばすはなし。ばんぶつをうるおすものは、みずよりうるおすはなし。ばんぶつをおえばんぶつをはじむるものは、ごんよりさかんなるはなし。ゆえにすいかあいおよび、らいふうあいもとらず、さんたくきをつうじ、しかるのちよくへんかしたのちにばんぶつをなすなり。

[大意]

神とは、万物に細かくて見わけられぬ不思議な働きをなすことをいうものである。万物を動かすものは、雷よりはやいはない。万物を曲げるものは、風よりはやいはない。万物をかわかすものは、火よりかわくものはない。万物を説ばすものは、めぐみより悦ばすものはない。万物を潤すものは、水より潤すものはない。万物を終え、始まるものは、艮より盛んなるはない。ゆえに、水と火は互におよぼし、雷と風は互にそむかず、山と沢は気を通じて、そうしてからよく変化したのちに万物をなすのである。

【第七章】

[白文]

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌説也。

[読み下し文]

乾(けん)は健(けん)なり。坤(こん)は順(じゅん)なり。震(しん)は動(どう)なり。巽(そん)は入(にゅう)なり。坎(かん)は陥(かん)なり。離(り)は麗(り)なり。艮(ごん)は止(し)なり。兌(だ)は説(えつ)なり。

[ひらがな文]

けんはけんなり。こんはじゅんなり。しんはどうなり。そんはにゅうなり。かんはかんなり。りはりなり。ごんはしなり。だはえつなり。

[大意]

乾は健である。坤は順である。震は動である。巽は入である。坎は陥である。離は麗である。艮は止である。兌は説である。

【第八章】

[白文]

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲鷄。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

[読み下し文]

乾(けん)を馬(うま)と為(な)し、坤(こん)を牛(うし)と為(な)し、震(しん)を竜(りゅう)と為(な)し、巽(そん)を鶏(にわとり)と為(な)し、坎(かん)を豕(いのこ)と為(な)し、離(り)を雉(きじ)と為(な)し、艮(ごん)を狗(いぬ)と為(な)し、兌(だ)を羊(ひつじ)と為(な)す。

[ひらがな文]

けんをうまとなし、こんをうしとなし、しんをりゅうとなし、そんをにわとりとなし、かんをいのことなし、りをきじとなし、ごんをいぬとなし、だをひつじとなす。

[大意]

乾を馬とし、坤を牛とし、震を竜とし、巽をにわとりとし、坎を豚とし、離をきじとし、艮を犬とし、兌を羊とする。

【第九章】

[白文]

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

[読み下し文]

乾(けん)を首(かしら)と為(な)し、坤(こん)を腹(はら)と為(な)し、震(しん)を足(あし)と為(な)し、巽(そん)を股(もも)と為(な)し、坎(かん)を耳(みみ)と為(な)し、離(り)を目(め)と為(な)し、艮(ごん)を手(て)と為(な)し、兌(だ)を口(くち)と為(な)す。

[ひらがな文]

けんをかしらとなし、こんをはらとなし、しんをあしとなし、そんをももとなし、かんをみみとなし、りをめとなし、ごんをてとなし、だをくちとなす。

[大意]

乾を頭(上にある)となし、坤を腹(包蔵する)となし、震を足(動く)となし、巽を股(足に従う)となし、坎を耳(穴)となし、離を目(象より)となし、艮を手(支えて止める)となし、兌を口(言葉で悦ばす)となす。

【第十章】

[白文]

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

[読み下し文]

乾(けん)は天(てん)なり。故(ゆえ)に父(ちち)と称(しょう)す。坤(こん)は地(ち)なり。故(ゆえ)に母(はは)と称(しょう)す。震(しん)は一索(いっさく)して男(おとこ)を得(え)。故(ゆえ)にこれを長男(ちょうなん)と謂(い)う。巽(そん)は一索(いっさく)して女(おんな)を得(え)。故(ゆえ)にこれを長女(ちょうじょ)と謂(い)う。坎(かん)は再索(さいさく)して男(おとこ)を得(え)。故(ゆえ)にこれを中男(ちゅうなん)と謂(い)う。離(り)は再索(さいさく)して女(おんな)を得(え)。故(ゆえ)にこれを中女(ちゅうじょ)と謂(い)う。艮(ごん)は三索(さんさく)して男(おとこ)を得(え)。故(ゆえ)にこれを少男(しょうなん)と謂(い)う。兌(だ)は三索(さんさく)して女(おんな)を得(え)。故(ゆえ)にこれを少女(しょうじょ)と謂(い)う。

[ひらがな文]

けんはてんなり。ゆえにちちとしょうす。こんはちなり。ゆえにははとしょうす。しんはいっさくしておとこをえ。ゆえにこれをちょうなんという。そんはいっさくしておんなをえ。ゆえにこれをちょうじょという。かんはさいさくしておとこをえ。ゆえにこれをちゅうなんという。りはさいさくしておんなをえ。ゆえにこれをちゅうじょという。ごんはさんさくしておとこをえ。ゆえにこれをしょうなんという。だはさんさくしておんなをえ。ゆえにこれをしょうじょという。

[大意]

乾は天である。ゆえに父と称す。坤は地である。ゆえに母と称す。震は一度求めて男を得る。ゆえにこれを長男という。巽は一度求めて女を得る。ゆえにこれを長女という。坎は再度求めて男を得る。ゆえにこれを中男という。離は再度求めて女を得る。ゆえにこれを中女という。艮は三度求めて男を得る。ゆえにこれを少男という。兌は三度求めて女を得る。ゆえにこれを少女という。

【第十一章】

[白文]

乾爲天。爲圜。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。爲木果。

坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大輿。爲文。爲衆。爲柄。其於地也爲黑。

震爲雷。爲龍。爲玄黄。爲旉。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其於馬也爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。其於稼也爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。

巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也爲寡髪。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其於人也爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也爲堅多心。

離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲冑。爲戈兵。其於人也爲大腹。爲乾卦。爲鱉、爲蟹、爲蠃、爲蚌、爲龜、其於木也爲科上槁。

艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲閽寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其於木也爲堅多節。

兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其於地也爲剛鹵。爲妾。爲羊。

[読み下し文]

乾(けん)を天(てん)と為(な)し、圜(えん)と為(な)し、君(くん)と為(な)し、父(ちち)と為(な)し、玉(ぎょく)と為(な)し、金(きん)と為(な)し、寒(かん)と為(な)し、冰(こおり)と為(な)し、大赤(だいせき)と為(な)し、良馬(りょうば)と為(な)し、老馬(ろうば)と為(な)し、瘠馬(せきば)と為(な)し、駁馬(はくば)と為(な)し、木果(もくか)と為(な)す。

坤(こん)を地(ち)と為(な)し、母(はは)と為(な)し、布(ぬの)と為(な)し、釜(かま)と為(な)し、吝嗇(りんしょく)と為(な)し、均(きん)と為(な)し、子母牛(しぼぎゅう)と為(な)し、大輿(たいよ)と為(な)し、文(あや)と為(な)し、衆(しゅう)と為(な)し、柄(え)と為(な)し、その地(ち)におけるや黒(くろ)と為(な)す。

震(しん)を雷(らい)と為(な)し、竜(りゅう)と為(な)し、玄黄(げんおう)と為(な)し、旉(ふ)と為(な)し、大塗(だいと)と為(な)し、長子(ちょうし)と為(な)し、決躁(けっそう)と為(な)し、蒼筤竹(そうろうちく)と為(な)し、萑葦(かんい)と為(な)し、その馬(うま)におけるや善鳴(ぜんめい)と為(な)し、馵足(しゅそく)と為(な)し、作足(さくそく)と為(な)し、的顙(てきそう)と為(な)し、その稼(か)におけるや反生(はんせい)と為(な)す。その究(きわ)まりを健(けん)と為(な)し、蕃鮮(はんせん)と為(な)す。

巽(そん)を木(き)と為(な)し、風(かぜ)と為(な)し、長女(ちょうじょ)と為(な)し、縄直(じょうちょく)と為(な)し、工(たくみ)と為(な)し、白(しろ)と為(な)し、長(おさ)と為(な)し、高(こう)と為(な)し、進退(しんたい)と為(な)し、不果(ふか)と為(な)し、臭(しゅう)と為(な)し、その人(ひと)におけるや寡髪(かはつ)と為(な)し、広顙(こうそう)と為(な)し、白眼(はくがん)多(おお)しと為(な)し、利(り)に近(ちか)づき市(う)って三倍(さんばい)すと為(な)し、それ究(きわ)まりを躁卦(そうか)と為(な)す。

坎(かん)を水(みず)と為(な)し、溝瀆(こうとく)と為(な)し、隠伏(いんぷく)と為(な)し、矯輮(きょうじゅう)と為(な)し、弓輪(きゅうりん)と為(な)し、その人(ひと)におけるや加憂(かゆう)と為(な)し、心病(しんびょう)と為(な)し、耳痛(じつう)と為(な)し、血卦(けっか)と為(な)し、赤(あか)と為(な)し、その馬(うま)におけるや美脊(びせき)と為(な)し、亟心(きょくしん)と為(な)し、下首(かしゅ)と為(な)し、薄蹄(はくてい)と為(な)し、曳(ひ)くと為(な)し、その輿(くるま)におけるや眚(わざわい)多(おお)しと為(な)し、通(つう)ずと為(な)し、月(つき)と為(な)し、盗(とう)と為(な)し、その木(き)におけるや堅(かた)くして心(しん)多(おお)しと為(な)す。

離(り)を火(ひ)と為(な)し、日(ひ)と為(な)し、電(でん)と為(な)し、中女(ちゅうじょ)と為(な)し、甲冑(かっちゅう)と為(な)し、戈兵(かへい)と為(な)し、その人(ひと)におけるや大腹(だいふく)と為(な)し、乾卦(かんか)と為(な)し、鱉(べつ)と為(な)し、蟹(かに)と為(な)し、蠃(ら)と為(な)し、蚌(ぼう)と為(な)し、亀(かめ)と為(な)し、その木(き)におけるや科(うつろ)にして上(うえ)槁(か)ると為(な)す。

艮(ごん)を山(やま)と為(な)し、径路(けいろ)と為(な)し、小石(しょうせき)と為(な)し、門闕(もんけつ)と為(な)し、果蓏(から)と為(な)し、閽寺(こんじ)と為(な)し、指(ゆび)と為(な)し、狗(いぬ)と為(な)し、鼠(ねずみ)と為(な)し、黔喙(けんかい)の属(ぞく)と為(な)し、その木(き)におけるや堅(かた)くして節(ふし)多(おお)しと為(な)す。

兌(だ)を沢(さわ)と為(な)し、少女(しょうじょ)と為(な)し、巫(ふ)と為(な)し、口舌(こうぜつ)と為(な)し、毀折(きせつ)と為(な)し、附決(ふけつ)と為(な)し、その地(ち)におけるや剛鹵(ごうろ)と為(な)し、妾(めかけ)と為(な)し、羊(ひつじ)と為(な)す。

[ひらがな文]

けんをてんとなし、えんとなし、くんとなし、ちちとなし、ぎょくとなし、きんとなし、かんとなし、こおりとなし、だいせきとなし、りょうばとなし、ろうばとなし、せきばとなし、はくばとなし、もくかとなす。

こんをちとなし、ははとなし、ぬのとなし、かまとなし、りんしょくとなし、きんとなし、しぼぎゅうとなし、たいよとなし、あやとなし、しゅうとなし、えとなし、そのちにおけるやくろとなす。

しんをらいとなし、りゅうとなし、げんおうとなし、ふとなし、だいととなし、ちょうしとなし、けっそうとなし、そうろうちくとなし、かんいとなし、そのうまにおけるやぜんめいとなし、しゅそくとなし、さくそくとなし、てきそうとなし、そのかにおけるやはんせいとなす。そのきわまりをけんとなし、はんせんとなす。

そんをきとなし、かぜとなし、ちょうじょとなし、じょうちょくとなし、たくみとなし、しろとなし、おさとなし、こうとなし、しんたいとなし、ふかとなし、しゅうとなし、そのひとにおけるやかはつとなし、こうそうとなし、はくがんおおしとなし、りにちかづきうってさんばいすとなし、それきわまりをそうかとなす。

かんをみずとなし、こうとくとなし、いんぷくとなし、きょうじゅうとなし、きゅうりんとなし、そのひとにおけるやかゆうとなし、しんびょうとなし、じつうとなし、けっかとなし、あかとなし、そのうまにおけるやびせきとなし、きょくしんとなし、かしゅとなし、はくていとなし、ひくとなし、そのくるまにおけるやわざわいおおしとなし、つうずとなし、つきとなし、とうとなし、そのきにおけるやかたくしてしんおおしとなす。

りをひとなし、ひとなし、でんとなし、ちゅうじょとなし、かっちゅうとなし、かへいとなし、そのひとにおけるやだいふくとなし、かんかとなし、べつとなし、かにとなし、らとなし、ぼうとなし、かめとなし、そのきにおけるやうつろにしてうえかるとなす。

ごんをやまとなし、けいろとなし、しょうせきとなし、もんけつとなし、からとなし、こんじとなし、ゆびとなし、いぬとなし、ねずみとなし、けんかいのぞくとなし、そのきにおけるやかたくしてふしおおしとなす。

だをさわとなし、しょうじょとなし、ふとなし、こうぜつとなし、きせつとなし、ふけつとなし、そのちにおけるやごうろとなし、めかけとなし、ひつじとなす。

[大意]

乾を天とし、円とし、君とし、父とし、玉及び金(硬い)とし、寒及び氷(西北で寒冷)とし、真っ赤(大いに赤い)とし、馬(良、老、やせ、まだら)とし、木の実とする。

坤を地とし、母とし、布とし、釜とし、吝嗇とし、ひとしいとし、子連れの母牛とし、大きい車とし、あや(色彩や模様)とし、衆(大衆)とし、柄(道具の本)とし、その地の色を黒とする。

震を雷とし、竜とし、玄黄(天地が混じるため)とし、花とし、大通りとし、最初に生れた子とし、思い切りがよくさわがしいとし、蒼く茂った草や竹とし、荻やあしとし、馬(善く鳴く、左の後足が白、せわしく足を動かす、白い額)とし、穀物の栽培において出た芽が一旦土に戻るとし、震をきわめれば健とし、草木が繁茂しあざやかとする。

巽を木とし、風とし、長女とし、すみ縄で線を引いたように真直ぐなこととし、たくみとし、白いとし、長いとし、高いとし、進退とし、思いっきりが悪いとし、臭いとし、髪が少ないとし、広い額とし、白眼が多いとし、利に近づいて原価の三倍で売るとし、巽をきわめればさわがしい卦とする。

坎を水とし、みぞとし、隠れひそむとし、まげたわめるとし、弓と輪となし、人においては、くわわる憂いとし、心の病とし、耳痛とし、血の卦とし、赤とし、馬においては(背中が美しい、心がせわしい、頭を下げる、薄いひづめ、足をひきずる)とし、車においては災いが多いとし、通じるとし、月とし、盗とし、木においては堅くて芯が多いとする。

離を火とし、日とし、電(稲妻の光)とし、中女とし、甲冑(よろいとかぶと)とし、戈兵(兵器)とし、人においては大腹とし、乾燥の卦とし、すっぽんとし、かにとし、かたつむりとし、はまぐりとし、かめとし、木においては中が朽ちて空になり上が枯れた木となす。

艮を山とし、こみちとし、小さな石とし、門の上に楼観のあるものとし、木の実と草の実とし、門番と宦官とし、指とし、犬とし、ねずみとし、黒いくちばしの仲間(虎や豹など)とし、木においては堅くて節の多い木となす。

兌を沢とし、少女とし、みことし、口舌とし、やぶれこわれるとし、実が離れるとし、地においては硬い塩分を含んだ地とし、妾(めかけ)とし、羊となす。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(引用ここまで)

この続きはまた明日に!

【易経関連の主な過去投稿記事】

・わたしが易経から学んだこと

・易経というモノサシをどう活用できるか

・易経の歴史学への応用ーーー文明法則の発見について

・ユング「易は自ら問いを発する人に対してのみ己自身を開示する」(今日の名言・その79)