陰と陽とは何か⑦「八卦(その2)」(卦象と卦徳)

2024/06/09

6/3からこの寺子屋塾ブログでは、

「陰と陽とは何か」というテーマで投稿していて、

今日で7回目となりました。

・陰と陽とは何か⑥「八卦(その1)」(易経の十翼『説卦伝』)

昨日の記事には、

易経を註解した「十翼」のうちのひとつ

『説卦伝(せっかでん)』11章すべてについて

白文、読み下し文、ひらがな文、大意を

紹介しました。

この『説卦伝』については、

3月に響月ケシーさんの

YouTube動画を紹介した際に、

天人地(三才)について書かれた

最も古い原典として紹介したんですが

覚えていますか?

・天の時、地の利、人の和———運気を高める三才(響月ケシーさんのYouTube動画より)①

・天の時、地の利、人の和———運気を高める三才(響月ケシーさんのYouTube動画より)②

じつは、天人地(三才)という考え方は

易経の八卦とも

深いつながりがあるんですね。

これは『説卦伝』第二章に書いてあるんですが、

再度引用しておきましょう。

[白文]

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。

是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。

立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。

故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。

故易六位而成章。

[大意]

むかし、聖人が易を作ったのは、もって

人や物に備わる本質や傾向と天命の道理に

したがうためである。

この点から、天の道を定めて陰と陽といい、

地の道を定めて柔と剛といい、

人の道を定めて仁と義という。

天地人の三才をいっしょにあわせて

これを二つで対をなすものにする。

ゆえに易は六画にして卦をなす。

陰位と陽位に区別し、

かわるがわるに柔と剛をもちいる。

ゆえに易は六位にしてまとまってひと区切りをなす。

つまり、「八卦」というのは、

陰陽を3つ組み合わせたものなんですが、

これがなぜ3つなのかというと、

それについては、

天の道を定めて陰と陽、

地の道を定めて柔と剛、

人の道を定めて仁と義という。

とありましたね。

つまり、「天」「人」「地」というのは、

この世界を構成する3つの象徴であって、

この3つのはたらきによって、

天地間の万物が産み出されるわけです。

また、

天地人の三才をいっしょにあわせて

これを二つで対をなすものにする。

ゆえに易は六画にして卦をなす。

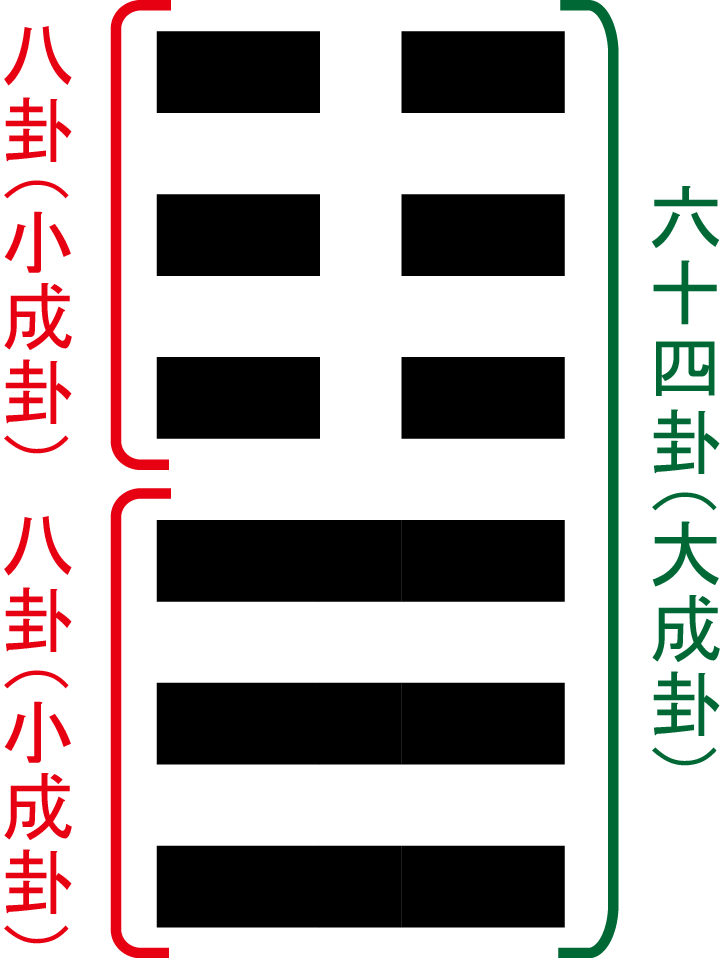

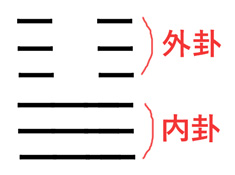

とあるんですが、これを図で表せば、

3本並べたものを小成卦(しょうせいか)といい

6本並べたもの、つまり、

小成卦を2つ組み合わせたものは、

大成卦(だいせいか)と呼んでいます。

この大成卦は、八卦つまり8の二乗で

8×8=64通りになるわけですね。

この各々の線は爻(こう)と呼ばれ、

大成卦は6つの爻からなり、

大成卦の爻は、下から初爻、二爻、三爻、

四爻、五爻、上爻と数えているんですが、

初爻、二爻、三爻を内卦(あるいは下卦)

四爻、五爻、上爻を外卦(あるいは上卦)と

呼んでいます。

さて、この八卦には、

卦象とよばれるシンボル

卦徳とよばれるはたらき、性質が

それぞれに配当されていて、

『説卦伝』には、

それが詳しく書いてありましたね。

この八卦の卦象、卦徳のうち

方位は冒頭の図にもありましたが、

最も頻繁に用いる方位、自然、属性、動物、家族、

身体を表にしたもの、

八卦の詳しいメタファーを、

安田登さんのこちらのブログ記事より

引用してご紹介します。

【乾(けん)】

天、円、君、父、玉、金、寒、冰(こおり)、大赤(真っ赤)、良馬、老馬、瘠馬(よく走る馬)、駁馬(虎や豹をも食うという馬)、木の果。

【坤(こん)】

地、母、布、釜(事物を成熟させる)、吝嗇(手放さない)、均(平等)、子母牛(子をよく産む牛)、大輿(大きな神輿)、文(あや)、大衆、柄、黒(もっとも純粋な色)。

【震(しん)】

雷、龍、玄黃(天地の色)、大塗(大きな道路)、長子、決躁(思い切りがよく、しかしうるさい)、蒼筤竹(青々と茂った竹)、萑葦(荻と葦)。馬にたとえればよく鳴き、馵足(後ろ足が白い馬)、作足(足の速い馬)、的顙(額の白い馬)。栽培する植物にたとえれば反生(豆類)。動きは非常に健であり、草木が茂って色鮮やかである(蕃鮮)。

【巽(そん)】

木、風、長女、繩直(定規を正しく当てること)、大工(匠)、白、長、高、進退、果断ではない、におい。人にたとえれば髪が薄くなったり、額が後退した人。白眼が多く、市価の三倍で売ることができるような人。基本的にはさわがしい。

【坎(かん)】

水、水を流す溝、隱伏(地下水脈)、弓や車輪のように、ものを矯めたもの。人にたとえれば憂いが多く、心の病や、耳の痛みというイメージ。身体の水ということで血も。色は赤。馬にたとえれば、姿の美しい馬。心せわしい馬。下り首、蹄が薄くなった馬、足を曳きずる馬。災い多い車。どこにでも通ることができる。水の精霊である月。どこにでも入れるから盜人。木にたとえれば堅くて芯が多いもの。

【離(り)】

火、日、電(いなづま)、中女、甲胃、戈兵(武器)。人にたとえれば大きなお腹の人。乾く。すっぽん、蟹、たにし、はまぐり、亀。木にたとえれば幹が空ろになって上の方が枯れかかった木。

【艮(ごん)】

山、徑路(こみち)、小石、門闕(上に物見がある宮城の門)、売れた果実、門番、宦官、指、狗、鼠、虎や豹。木にたとえれば堅くて節の多い木。

【兌(だ)】

沢、少女、巫(巫女、男巫)、口舌(ものをしゃべること)、幹などが折れること、実が落ちること。土地でいえばアルカリ性の強い土質。妾、羊。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(引用ここまで)

この続きはまた明日に!

【易経関連の主な過去投稿記事】

・わたしが易経から学んだこと

・易経というモノサシをどう活用できるか

・易経の歴史学への応用ーーー文明法則の発見について

・ユング「易は自ら問いを発する人に対してのみ己自身を開示する」(今日の名言・その79)