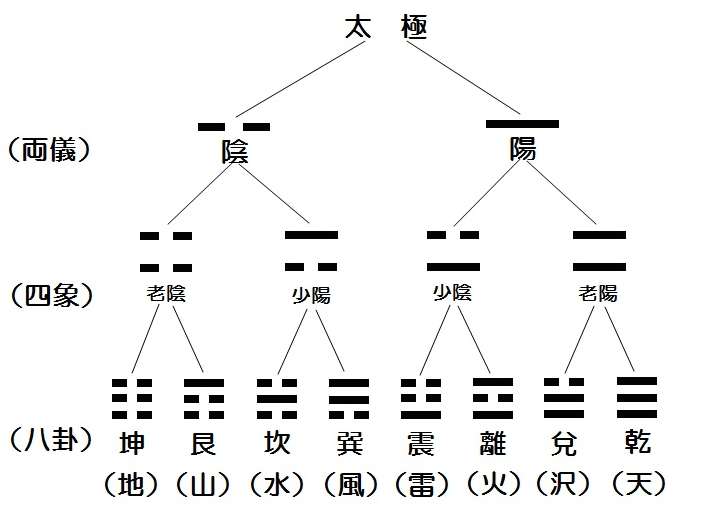

陰と陽とは何か⑧「八卦(その3)」(主爻、陽卦と陰卦)

2024/06/10

6/3からこの寺子屋塾ブログでは、

「陰と陽とは何か」というテーマで投稿していて、

今日で8回目となりました。

・陰と陽とは何か⑥「八卦(その1)」(易経の十翼『説卦伝』)

①〜⑤は一番のモトである「陰と陽」について

十翼と呼ばれる易経の註解書『文言伝』を参照し、

対として捉えられる

物理現象とのつながりなども見ながら

その本質について考察しています。

⑥からはその「陰と陽」の組み合わせとなる

「八卦」について書いているんですが、

昨日の記事では、『説卦伝』の記述や

安田登さんが書かれたブログ記事も参照し

八卦の卦象、卦徳に触れました。

乾兌離震巽坎艮坤 は卦の名称ですが、

それだけだと抽象的、観念的すぎるので、

天沢火雷風水山地 というように

身近な自然現象に配して親しみやすくしたものを

卦象のなかでもとくに

正象(せいしょう)と呼ぶことがあります。

卦徳は卦の性質を示したもの。

1.![]() 乾(けん)天 健(すこやか)

乾(けん)天 健(すこやか)

2.![]() 兌( だ )沢 説(よろこぶ)

兌( だ )沢 説(よろこぶ)

3.![]() 離( り )火 麗(つく)

離( り )火 麗(つく)

4.![]() 震(しん)雷 動(うごく)

震(しん)雷 動(うごく)

5.![]() 巽(そん)風 入(はいる)

巽(そん)風 入(はいる)

6.![]() 坎(かん)水 陥(おちる)

坎(かん)水 陥(おちる)

7.![]() 艮(ごん)山 止(とまる)

艮(ごん)山 止(とまる)

8.![]() 坤(こん)地 従(したがう)

坤(こん)地 従(したがう)

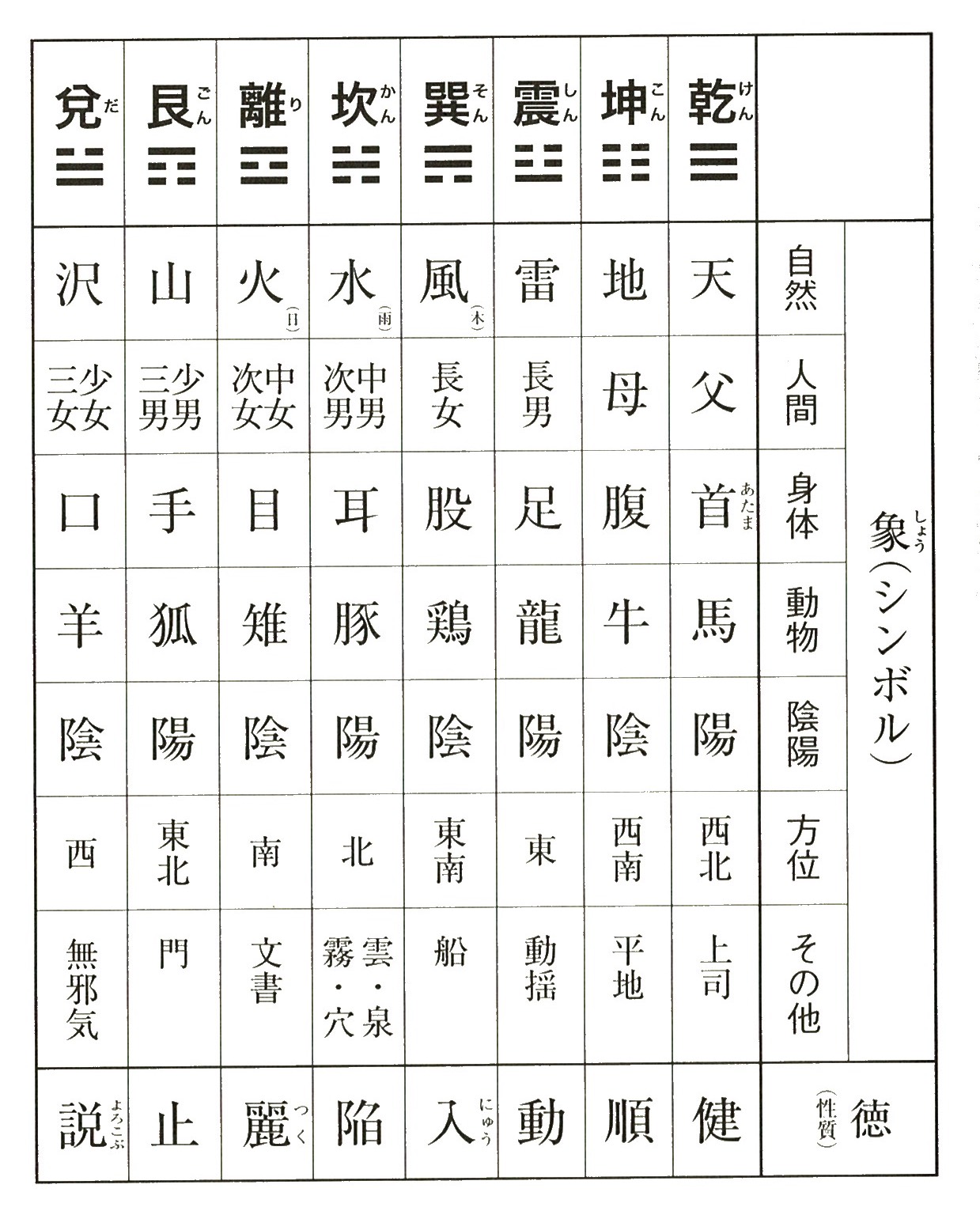

次の図は河村真光『易経読本 入門から実践まで』

に掲載されている卦象、卦徳を示した表で、

自然現象だけでなく、

人間や身体の部位、動物、方位、五行などを

八卦のそれぞれに配置して示しています。

易経の解説を記した本であれば、

どの本にも大抵この表は出ています。

さて、八卦について3回目となる

本日のメインテーマは八卦相互の関係性について。

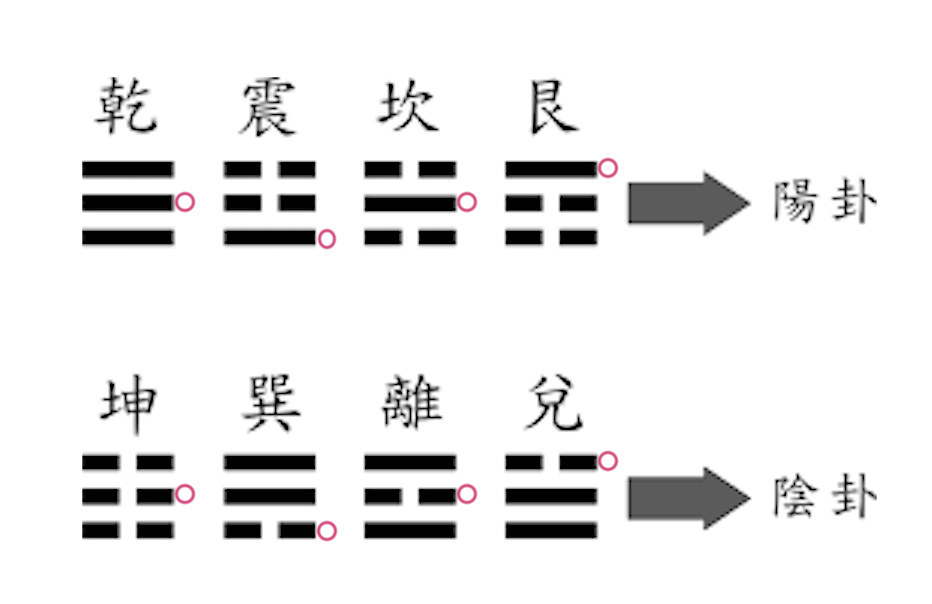

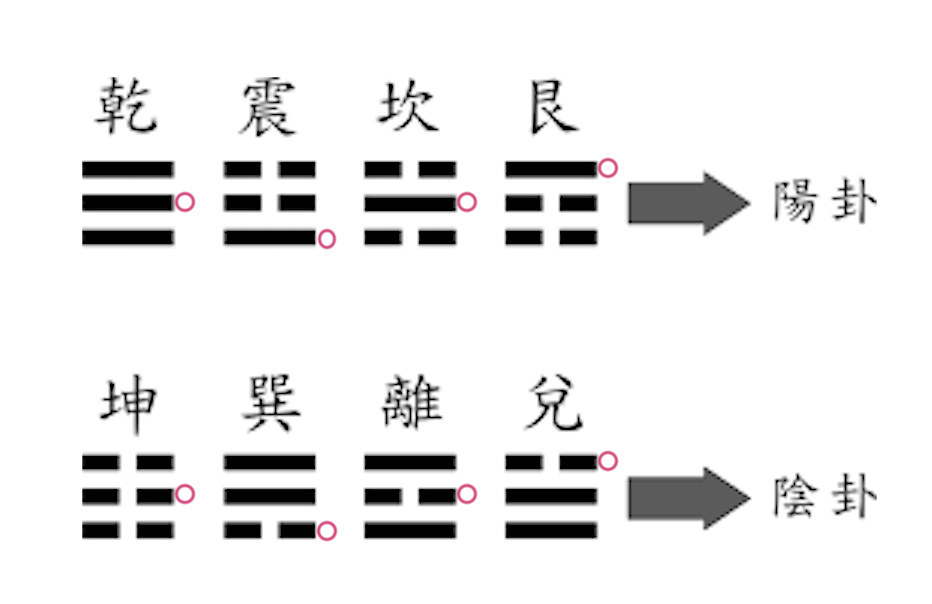

八卦は3本の爻からできているんですが、

その3本のうち中心となる爻を

主爻といい、

その主爻が陽爻である

乾 震 坎 艮 の四卦を陽卦、

主爻が陰爻である

坤 巽 離 兌 の四卦を陰卦といいます。

次の八卦で主爻は赤丸で示しました。

また、上図で上と下に位置している

乾坤、震巽、坎離、艮兌という

上下二卦の相互関係は、

各々の爻の陰陽を反転した形に

なっていることはわかりますか?

このような相互関係を裏卦(りか)、もしくは

錯卦(さくか)といいます。

六つの爻すべてが陽爻からなる乾為天と

すべて陰爻からなる坤為地については

①と②で紹介した『文言伝』に

詳しく註解が書かれていました。

乾![]() と坤

と坤![]() の関係は一番わかりやすいですが、

の関係は一番わかりやすいですが、

乾坤一擲という四字熟語や

いちかばちか(一か八か)という言葉は

いずれも易経の八卦由来のものだったんですね。

また、火を表す 離は、水を意味する

離は、水を意味する 坎と

坎と

比較してみると、この両者は

陰陽の位置が逆転しているんですが、

坎(水)はものを冷やすのに対して、

離(火)はものを温めるので、

逆の性質を有していることがわかります。

火は水をかければ消え、水は火で温められれば

蒸発してなくなってしまいます。

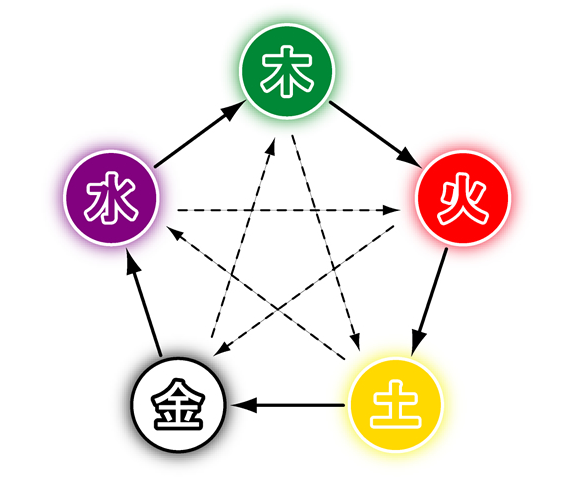

五行に「相剋関係」という言い方があり、

次の図で点線で結んだ関係で示しているんですが、

この坎(水)と離(火)の両者は

互いに相反する性質をもっているわけです。

ただし、この関係は

艮(山→土)と

艮(山→土)と 兌(沢→水)と

兌(沢→水)と

震(雷→木)と

震(雷→木)と 巽(風→木)については、

巽(風→木)については、

各々の陰陽は逆転していても、

五行の配当では、両者は相剋関係ではないので、

別の捉え方が必要でしょう。

つまり、陰陽五行説というのは、

あくまでひとつの象徴であり、イメージなので、

論理的な厳密さで割り切って考えようとしても

もともと限界があり、無理があるんですが。

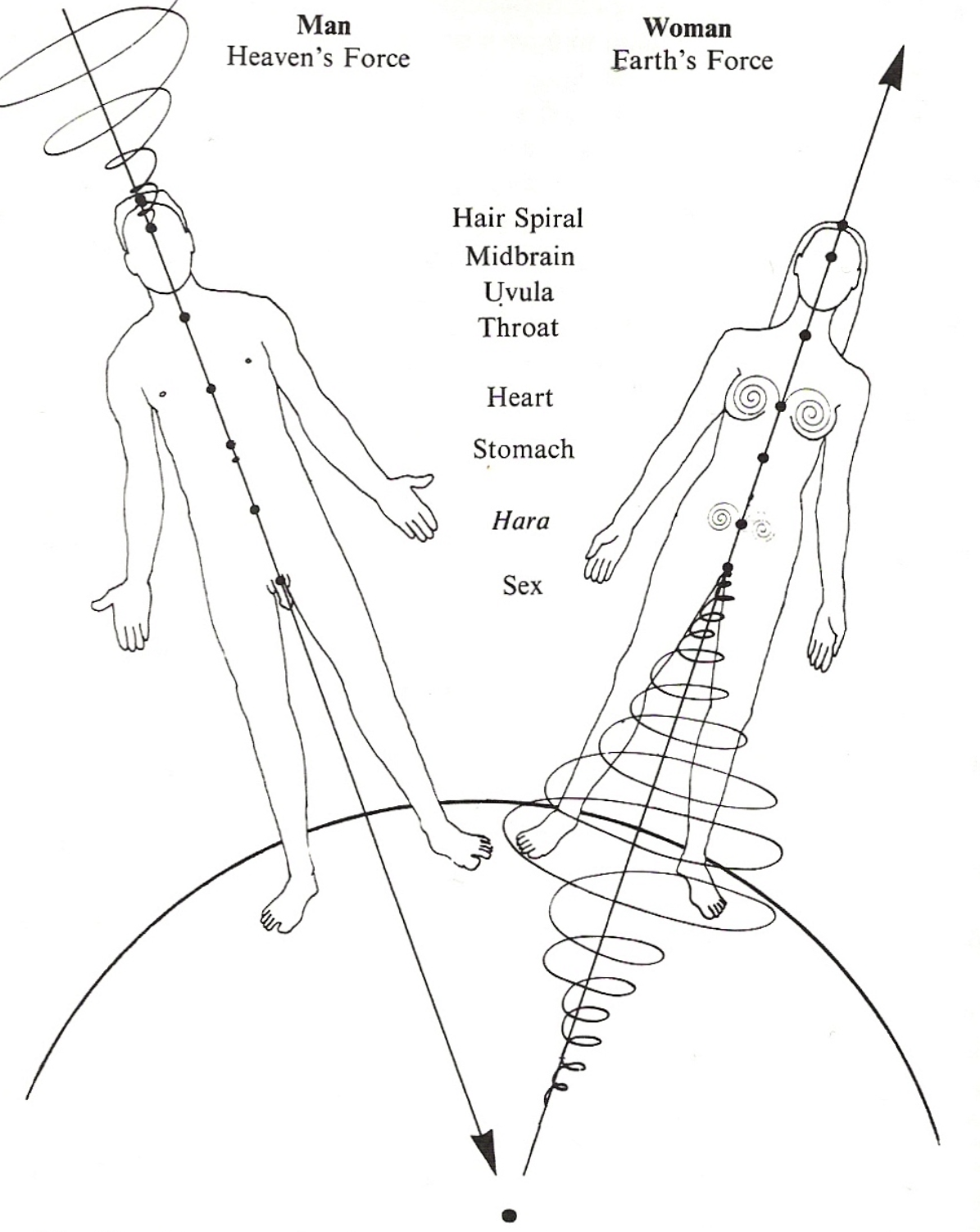

で、身体の構造に男女で違いがあるのは、

エネルギー構造が

逆転していることに触れました。

つまり、女性器が凹んでいる理由を

物理現象として捉えるなら、地から天に向かう

上昇のエネルギー↑を受けやすいためであり、

男性器が下に出っ張っている理由は、

天から地へ向かう

下降のエネルギー↓を受けやすいからであると。

このように女性器凹と男性器凸とが

陰陽の関係にあると見ると、

大地の水たまり、沢が 兌ならば、

兌ならば、

その陰陽が反転した裏卦は、

土の盛り上がった山 艮が相応しいとなります。

艮が相応しいとなります。

また、陰の女性と陽の男性が交わることで

子どもが生まれるように、

震(雷)と

震(雷)と 巽(風)の陰陽が感応して

巽(風)の陰陽が感応して

雨を降らせると古代の人たちは考えたわけですね。

つまり、震と巽はともに「動く」働きですが、

雷は稲妻が外側に向かって光るのに対し、

風は卦徳が「入」ですから、

内側にスッと入り込んでくるという

対比関係がわかりやすいでしょう。

さて、上下対照形をしている乾坤離坎の四卦には

上下を180度ひっくり返しても

同じ形になります。

ところが、艮震兌巽の四卦については、

上下を180度ひっくり返せば別の形になり、

八卦同士で対応関係が生じてきます。

艮の卦徳は「止まる」でしたが、これを

艮の卦徳は「止まる」でしたが、これを

180度ひっくり返すと 震「動く」になるので、

震「動く」になるので、

この対応関係はとてもわかりやすいですね。

こうした対応関係を易経では

綜卦(そうか)もしくは賓卦(ひんか)といいます。

また、 兌の卦徳が「(自分から)よろこぶ」で、

兌の卦徳が「(自分から)よろこぶ」で、

外側に向かうベクトルと捉えると、

巽は巽順、つまり「(相手に)従う」ですから、

巽は巽順、つまり「(相手に)従う」ですから、

内側に向かうベクトルとなって、

両者を対の意味で捉えることは可能でしょう。

この 兌と

兌と 巽の卦象については、

巽の卦象については、

兌が口、言葉、五感で感じられる感応

目に見えるものの象徴であるのに対し、

巽は風、流行、情報、噂、ウィルスなど

五感では感じられないもの、つまり

目に見えないものの象徴であるという

対比もわかりやすいかもしれません。

この続きはまた明日に!

【易経関連の主な過去投稿記事】

・わたしが易経から学んだこと

・易経というモノサシをどう活用できるか

・易経の歴史学への応用ーーー文明法則の発見について

・ユング「易は自ら問いを発する人に対してのみ己自身を開示する」(今日の名言・その79)