陰と陽とは何か⑨「八卦(その4)」(裏卦と綜卦)

2024/06/11

6/3からこの寺子屋塾ブログでは、

「陰と陽とは何か」というテーマで投稿していて、

今日で9回目となりました。

・陰と陽とは何か⑥「八卦(その1)」(易経の十翼『説卦伝』)

易経を解き明かす場合に、最小単位となる概念は、

「陰と陽」になるわけですが、

①から⑤までは、まず十翼と呼ばれる

易経の註解書『文言伝』の原典を参照したうえで、

対として捉えられる

物理現象とのつながりなども意識しながら

その本質について考察しました。

⑥からはその「陰と陽」を3回重ね合わせた

「八卦」について書いています。

易経の基本となる考え方を

ものすごくざっくり言ってしまえば、

「この世はすべて陰陽から成る」なので、

まず「陰と陽」をしっかり理解することが

肝要であることは言うまでもありません。

しかし、陰陽という2つの概念だけで

この世界をすべて割り切ることは難しいので、

八卦とは、陰と陽の組み合わせを3回重ねて、

その間のグラデーションを

8通りに示したものと言えるわけですね。

⑥の記事では、八卦に言及している原典といえる

『説卦伝』の記述に触れ、

⑦では安田登さんのブログ記事も参照しながら、

八卦の卦象、卦徳を整理しています。

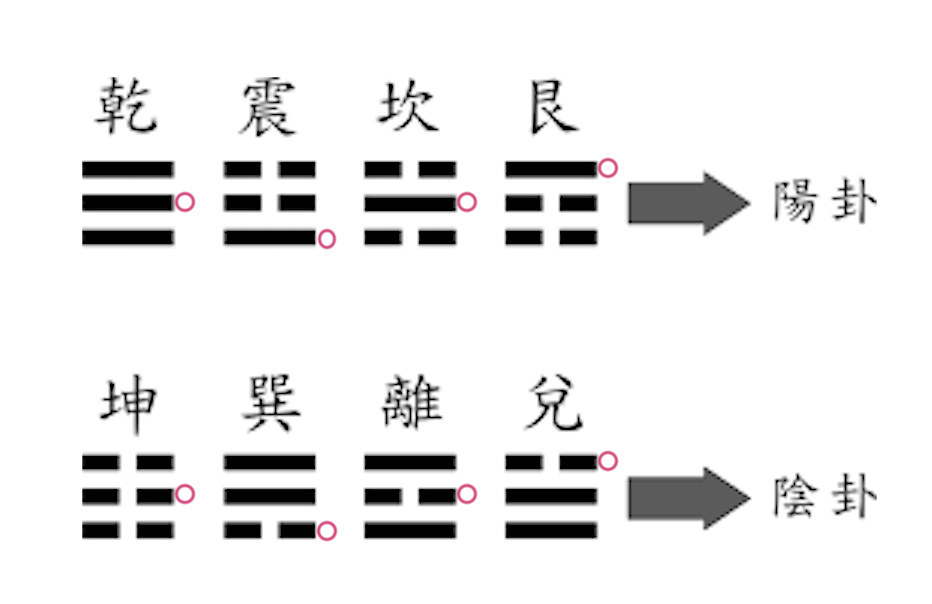

昨日投稿した⑧の記事では、八卦の成り立ちとして

主爻という捉え方をもとに、

陰卦と陽卦と四卦ずつに

分類する考え方を示しました。

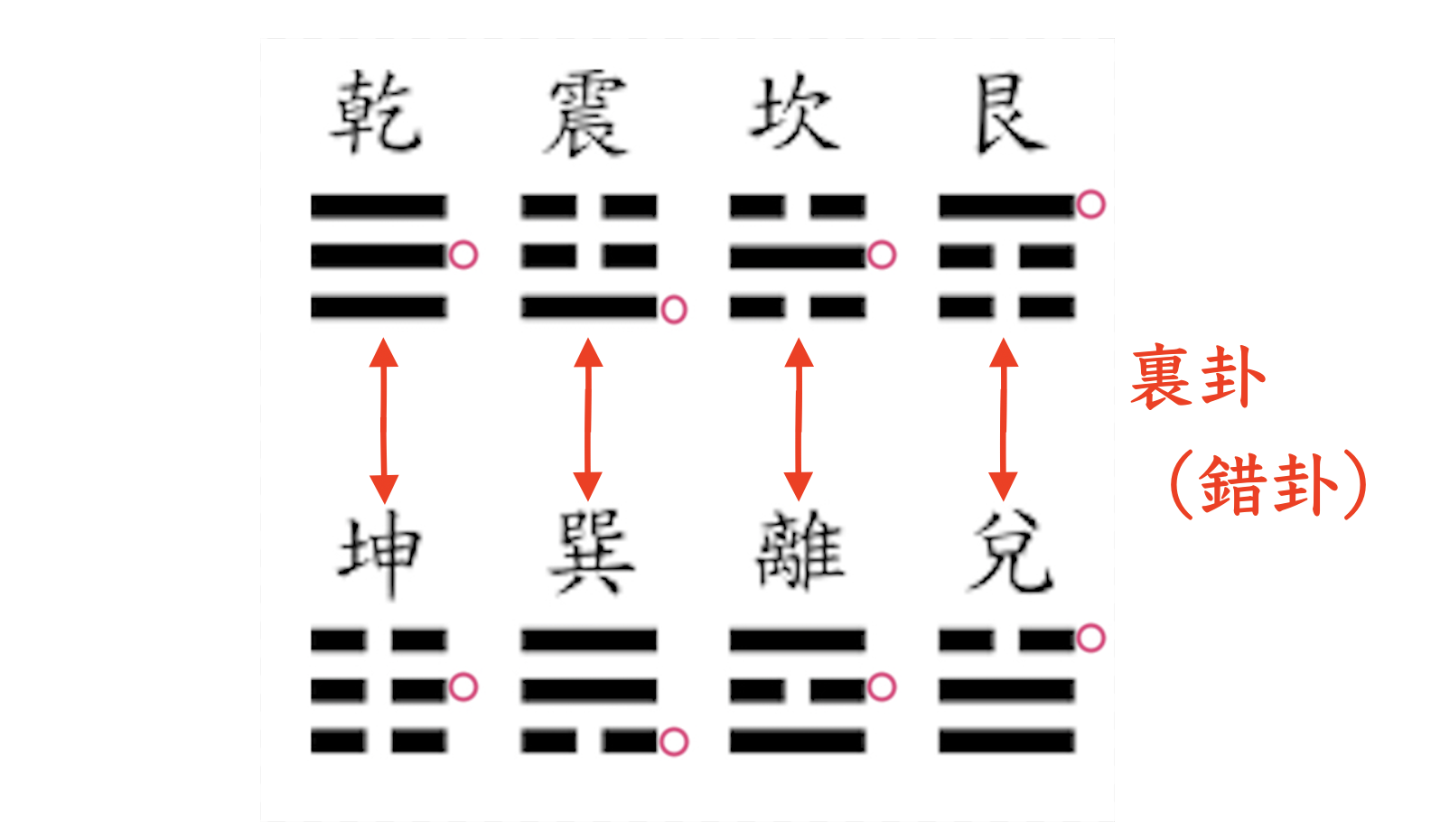

また、横に並んだ4つの八卦は

陽卦、陰卦という括りで整理しているわけですが、

縦に並んだ2つの八卦は、

陰と陽が反転している関係にあります。

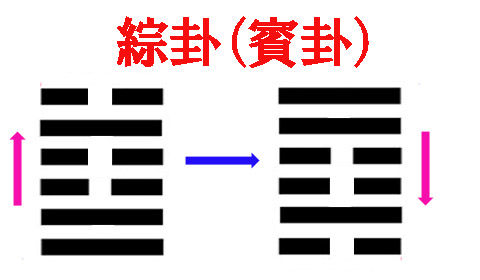

また、乾坤坎離の四卦は上下対照形なので

180度回転しても同じ形なんですが、

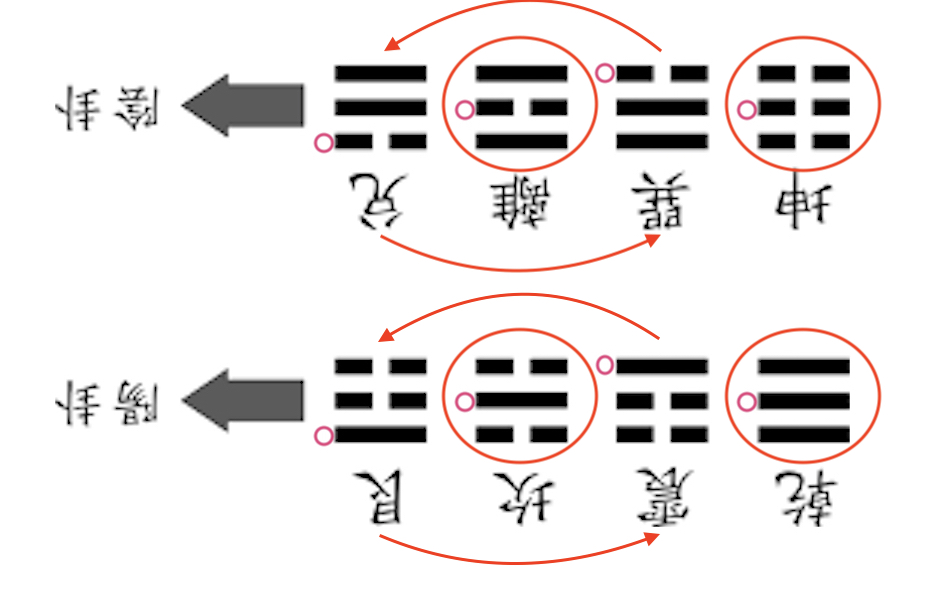

震巽艮兌の四卦は180度回転すると別の形になり、

この関係を綜卦(賓卦)と言います。

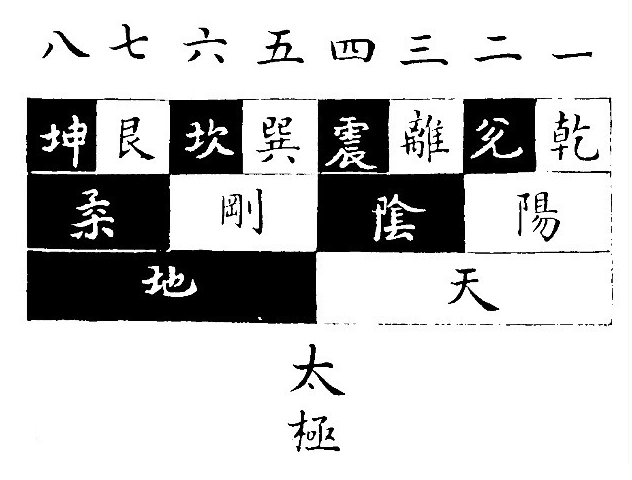

次の図は、前に紹介している陰卦、陽卦の図の

上下をひっくり返した画像なんですが、

巽と兌、震と艮は、

綜卦の関係にあることがわかりますね。

また、この裏卦、綜卦といった見方自体が、

「陰と陽」の考え方の一応用であることは

わかりますか?

裏卦(錯卦)や綜卦(賓卦)は、

八卦を二つ組み合わせた

六十四卦(大成卦)においても

頻繁に使う重要なキーワードなので、

記憶しておいてください。

35.火地晉 5.水天需

60.水沢節 59.風水渙

さて本日投稿する記事の本題についてですが、

これまで書いてきた内容を確認、復習する目的で、

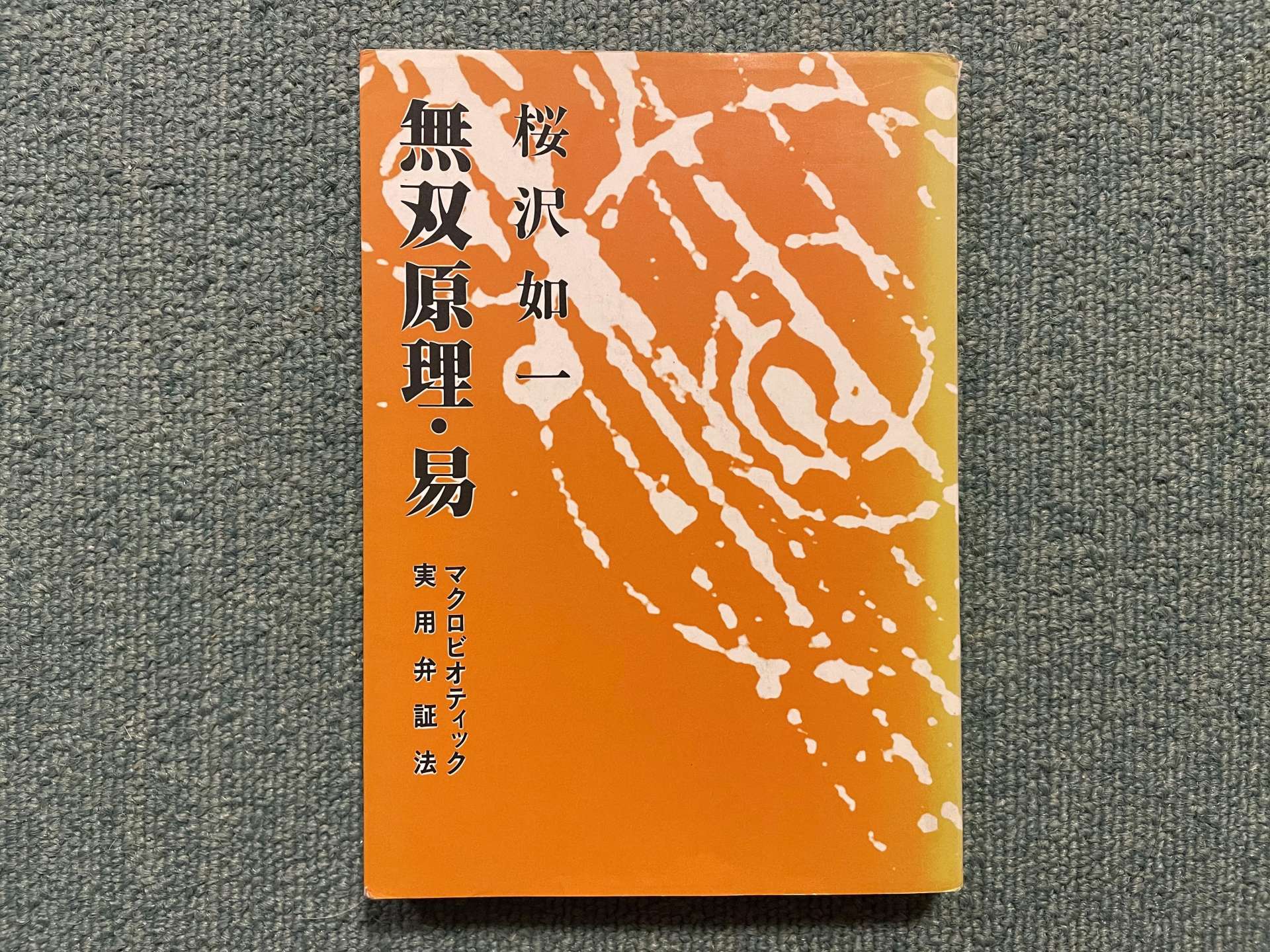

マクロビオティックの開祖・桜沢如一の著作

『無双原理・易』第2章より、

八卦がどのようにして生まれたのか、

その説明に触れている箇所を引用して

紹介することにしました。

八卦を理解するポイントは、

それぞれが独立して意味付けされたのではなく、

それぞれの相互関係を踏まえている点なので、

一つひとつを個々に捉えるのでなく、

つながりや関わり方を意識することです。

『無双原理・易』はこれまで投稿した記事で

ご紹介したことがあります。

以下に引用する箇所は、

無双原理の十二定理を示した後に

書かれているんですが、

これまで書いてきたように、

マクロビオティックの陰陽は、

易経や東洋医学の陰陽と異なる箇所があるので、

気をつけて読解してください。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・・・人間は動物である、という意味において、陽性だというのは正しい。しかし、歯や毛髪は、植物のように静かで、動物らしい感受性を欠いているから、これは人体中の陰である。すなわち、陽中の陰である。血は赤いから陽だが、白血球は陰である。

水と氷を比べる。形状において軟らかい水は陰だが、氷は、その形体の硬固なる点において陽である。これは、陰の形の水が極まって、陽の形をとったのである。水は氷を浮かべるから、氷に比べて、重さにおいて陽である。

すべての現象は、陰陽から成り立っていて、その陰陽が、実は絶対的なものでなく、一直線に並ぶ無数の点の一点と、そのすぐ隣りの、あるいは遠き隣りの一点との相対関係であることを忘れてはならない。あたかも、酸性といい、アルカリ性というのが、実は別なものでなくて、水素イオンの多寡に過ぎないようなものである。あるいは、老年と少年が別物でなくて、同じ人間の年齢の多少を示すものであるに等しい。

前記したごとく、宇宙の大構成から、肉体または精神の構成にいたるまで、すべてこれ、陰陽交合にあらざるはない。もっとも、伏羲は、単に右のごとき卑近、浅薄な考察だけで陰陽無双原理を確立したのではなかろう。彼は、さらに深遠な形而上学的思索と、神のごとき直観を、心ゆくかぎり用いたに違いない。その行程をたどってみることは、はなはだ興味あることであるが、あまりに深き瞑想的記述は、本書のごとき一般的、総論的著述には適さないかと思われるから、これを別の機会に譲ろう。

今のところ、以上のごとき通俗な解説をもって、陰陽無双原理の仮の領解を読者に願っておくよりほかに、よりよき方法を私は知らない。

最後に、私は有名な老子の言葉

『一、二を生じ、二、三を生じ、三、万物を生ず』

を註して本章を終りたい。

ここに云う二は、陰陽の二である。一は、陰陽の根元、陰陽出現以前の状態、絶対界を云うので、これを太極というとも、無極、空、虚空、シュンニャータなど、何とでもよい。これを方程式に示せば

太極 ⇔ (太陰) ![]() + (太陽)

+ (太陽) ![]()

『二、三を生ず』とは、この陰陽交合の結果、おのおの三様の度の陰陽を生ずることを云う。すなわち、太陰が腸を取って結合し、その太陰たる資格を失する時、三様の結合が出来る。

陽が三、

陽が三、

![]() +

+  −

−  →

→  (艮),

(艮),  (坎),

(坎),  (震)

(震)

この新しい三ケの符号(卦)は陽性であって、 太陽( ![]() )に属する。そのゆえは、三ケの符号 (卦)のいずれにおいても、陽が最少であるからで、また、最少数者は常に支配者を意味するからである。同様に、太陽は陰の気に影響をうける時、三様の陰になる。前と同様の理から、いずれも太陰 (

)に属する。そのゆえは、三ケの符号 (卦)のいずれにおいても、陽が最少であるからで、また、最少数者は常に支配者を意味するからである。同様に、太陽は陰の気に影響をうける時、三様の陰になる。前と同様の理から、いずれも太陰 ( ![]() )に属する。

)に属する。

![]() +

+  −

−  →

→  (兌),

(兌),  (離),

(離),  (巽)

(巽)

以上、われわれは六ケの新しい陰陽を得た。これに太陰、太陽の二を合算すると、われわれは八ケの符号を得ている。この八ケの順列は、陰陽交合によって生ずる順列のすべてであった。これをもって伏羲は、一切界の象徴としたのである。すなわち、

艮は、一陽の下に二陰が支配されている形であるが、これは、自然に例をとれば、山のごとき静かさ、停止、休止を表わす。人間に例を取れば、沈着、寡黙、不動、意志強固なる人、頑健なる体質を示す。少年を意味す。

坎は、一陽が二陰にはさまれている形で、柔軟、従順、交通、浸透を表わす。自然に例を求むれば、水である。人に例うれば、水のごとく低きにつく謙譲、従順、柔軟な人である。しかし、水が岩石をうがつごとく、忍耐による力をもっている人、青年を意味す。

震は、一陽が二陰に下敷きにされ、憤怒している形で、これは、震動、雷電、運動、革命、竜、文明などを意味する。雷を意味し、活動家を意味す。壮年の男子である。

兌は、一陰が二陽を支配している。少女である。微笑である。湖沼である。満足である。

離は、二陽が一陰をはさんでいる。二人の男子を引きつける一人の女性である。絢爛である。 華美である。火である。光である。明智である。嫉妬である。騒乱である。妙齢の婦人である。

巽は、一陰がまったく二陽に下敷きにされた形。陰は軽く、昇る。寸隙を見出して逃れる。風である。

太陰は坤と呼ばれる。大地の静かさ、母の愛、あらゆる屈辱を甘受する絶対的従順、婦徳の光栄、想像を意味する。

太陽は乾と呼ばれる。太陽、活動、万物の父、力、戦い、公明正大、勇気を示す。

以上八ヶの符号は、地上万物を約納した表現符号である。万物の性質代名詞である。このいずれかの一つの符号によって代表することのできないような現象事物は、地上、天上に存在しないのである。これ以上、細かく分けることもできるけれど、実用上、それはただ、わずらわしさを増すばかりで、有用なものではないのである。

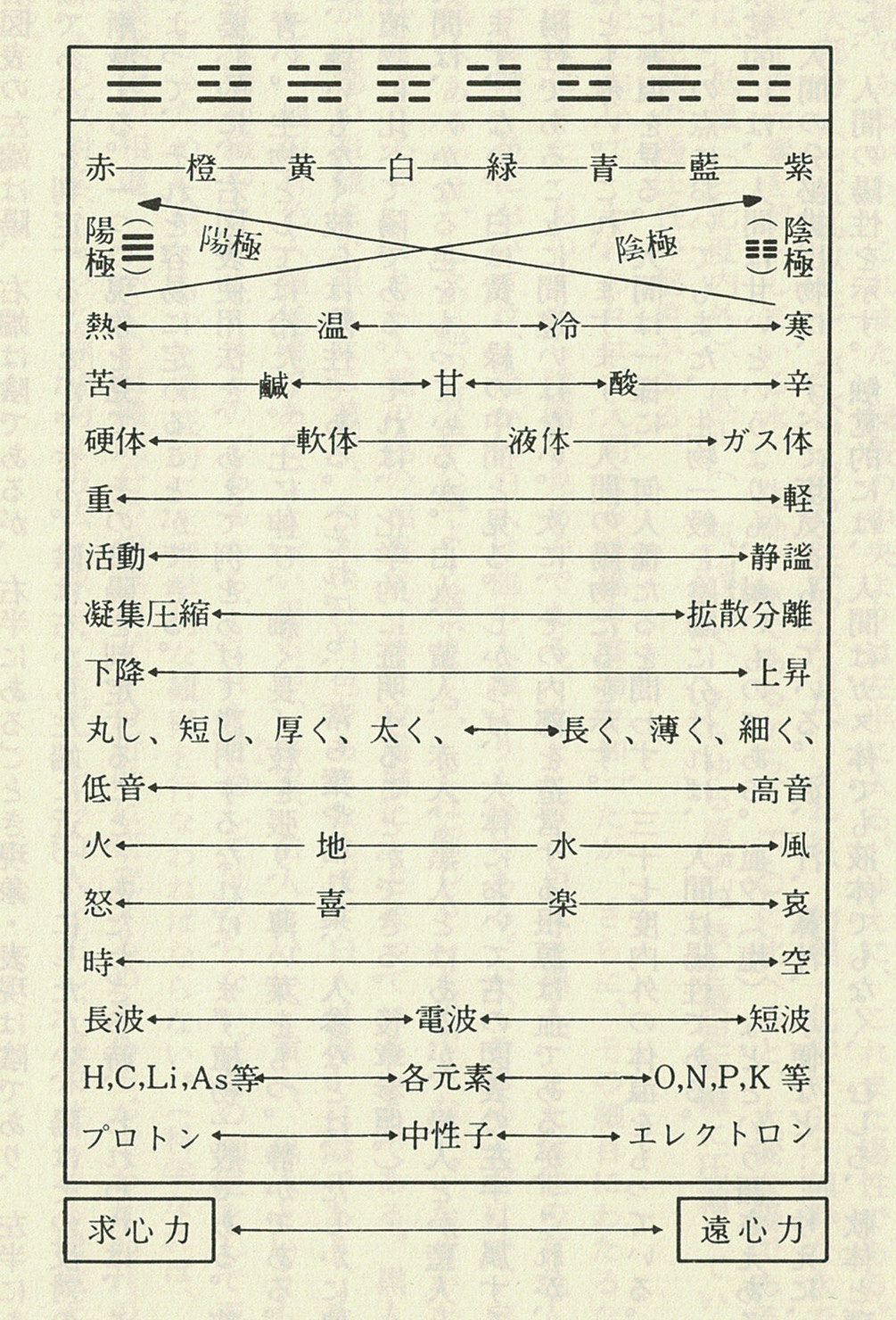

以上縷説したところと、いささか重複する気味があるかも知れないが、無双原理およびその十二定理をよく把握するために、これをひとつの図表として見たい。われわれにとって最も興味あり、必要あるのは、万物の陰陽を、われわれの立場から決定することであるが、それにはまず、視覚によるものが最も容易、かつ正確であろうと思われる。次に触覚、味覚であろう。(嗅覚は、あまりに発達していない)

視覚による陰陽分別は、色によるを最も便利とす。すなわち、赤を陽とし、青・紫を陰とする。もちろん、赤の外にも光線あり、紫の外にも同様であるが、それは、われわれの肉眼には認められないものである。(この赤ないし青・紫の視界は、他の感覚界と同様、個人により、生物の種類により異なるのであるが、その陰陽価値は、該当各個人、または各生物にとっては同様である。)

以上述べたところを図表にすれば、次のごとくなる。

———これは、物理量的、化学的質的、生理的、心理的、認識論的、世界一切の陰陽分類図である。

※桜沢如一『無双原理・易』第2章より

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(引用ここまで)

この続きはまた明日に!

【易経関連の主な過去投稿記事】

・わたしが易経から学んだこと

・易経というモノサシをどう活用できるか

・易経の歴史学への応用ーーー文明法則の発見について

・ユング「易は自ら問いを発する人に対してのみ己自身を開示する」(今日の名言・その79)