陰と陽とは何か⑤「主観と客観の相対性」

2024/06/07

昨日投稿した記事の続きです。

6/2から易経の「陰と陽について」をテーマに

書いているんですが、

これで5回目になりました。

一昨日投稿した記事の最後に、

渦巻きの写真や画像をたくさん載せましたね。

まずはその復習を兼ねて、

渦巻について書かれた箇所を

以下引用します。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

現象界に見られる渦巻き

一本のヒモの片端に重りをつけて、片方の端をにぎってふり回すと、重りは円を描いて回ります。このとき、手もとのヒモを放すと、重りはヒモもろとも遠くへ飛んでいきます。 遠心力によるわけです。重りがビュンビュン回っているときは、手もとのヒモの方に求心力が働いていて、遠心力とは釣り合っています。

地球の公転は、これに似たかたちで、一方では太陽の求心力に引かれながら、同時に遠心力で太陽のまわりを回転しているわけで、こうした求心、遠心の作用はおそらく宇宙の必然性、すなわち法則というものでしょう。太陽系には、太陽を中心にして九つの惑星が軌道を回っています。太陽に近い星からいうと、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星です。この太陽系の大きさは、私た ちの感覚では想像もおよびません。

ところが、そんな途方もないひろがりの太陽系を、何億も含んでいる銀河系が回転しているといいます。そしてまた、この銀河系に似た星雲が大宇宙には数知れず存在し、それらは巨大な渦巻き――スパイラル状をなしているといいます。実際、天体写真ではそのみごとな星雲の渦巻きをとらえて見せてくれます。

この天体に見られる渦巻きのすがたは、地球上においても見られます。台風の渦やタツマキの渦、北半球と南半球では赤道を境に反対方向に流れる潮流の渦があります。鳴門の渦潮は大きな渦巻きがスリ鉢状にくぼみ、海中にもぐり込んで、その先端は細くなって、やがて海面に向かって上昇していくさまが映像でとらえられていました。

台所の流しに吸い込まれていく水も渦をなします。このほか、カタツムリや貝殻の渦巻き、松ボックリの実の配列も渦巻きです。朝顔やエンドウ、ツル草、ワラビ、ゼンマイの若芽の渦巻き、木の葉、草の葉のつきぐあいも互いちがいにねじれていますし、花の開き方も、木の幹ののび方もまた渦巻き状です。

人体でも、頭にツムジの渦があり、指紋も渦を巻き、にぎりこぶしも拇指から小指に向かって渦巻き状です(ですから、木剣や竹刀を持つときは小指でしめます)。食物をのみ込むときもストンと胃に落ちるのではなく、渦をなしてくだり、腸内での消化物の動きも、腸の蠕動運動でねじれながら移動し、大便となって渦を巻いて出てくるというものでしょう。

ニワトリの卵の内部が渦巻き状であることを、腸造血学説を唱えた故千島喜久男医博は写真によって示されています。現代生物学は精虫の鞭毛の渦巻きを発見していますから、卵子の内部も、きっとニワトリの卵のように渦巻いているのでしょう。赤ちゃんの生まれるときも回転しながら出てきます。だから「子どもをひねり出す」などという俗言もあるというものです。

弾丸も渦を巻いて飛ぶようになっています。野球のボールを投げるのも、ひねって投げてこそ遠くへ飛ぶわけです。人工衛星の発射のさいにも、回転しながら飛び出していくのが見られます。歴史の移り変わりもまたラセン形だとみる中国の歴史学者が出てきています。おそらく、原子の世界の陰電子、中性子、陽子のブラウン運動も渦巻きでしょうし、太陽系の惑星の軌道もきっと渦巻きになっているに違いありません。

ところで、太陽系の惑星の軌道を渦巻きだと見ると、とてつもないことに気づかされます。 それはちょうどレコード盤に刻まれた細かな溝を、レコードの針が動いていくうち、おしまいには中心部に行きつくように、軌道を回っているそれぞれの惑星は、実は軌道の位置に応じて、いわばレコードの針がかたちを変えたようなものではないかということです。

いいかえれば、地球は火星の変わったすがた、金星は地球の未来のすがた、そして水星はいつかは太陽という巨大な熱エネルギーの中に吸い込まれて消滅してしまうということです。それは、人間が生まれてから死ぬまでの間に 乳児・幼児・少年・青年・壮年・老年とさまざまにすがたを変えていくのを思わせます。

こうして、ミクロの世界からマクロの世界に至るまで、宇宙間のあらゆる現象が渦巻きのかたちをとっているところから、「自然の斉一性」などということがいわれたのでしょう。現象界はすべてこうした相似のかたちをとっているものであるというところから「相似象学」という研究もあるのです。こうした宇宙間に共通した動きを作り出す一貫した遠心性、求心性の法則を、東洋では陰陽の理とよび、現代的には「宇宙の秩序」とよんでいます。

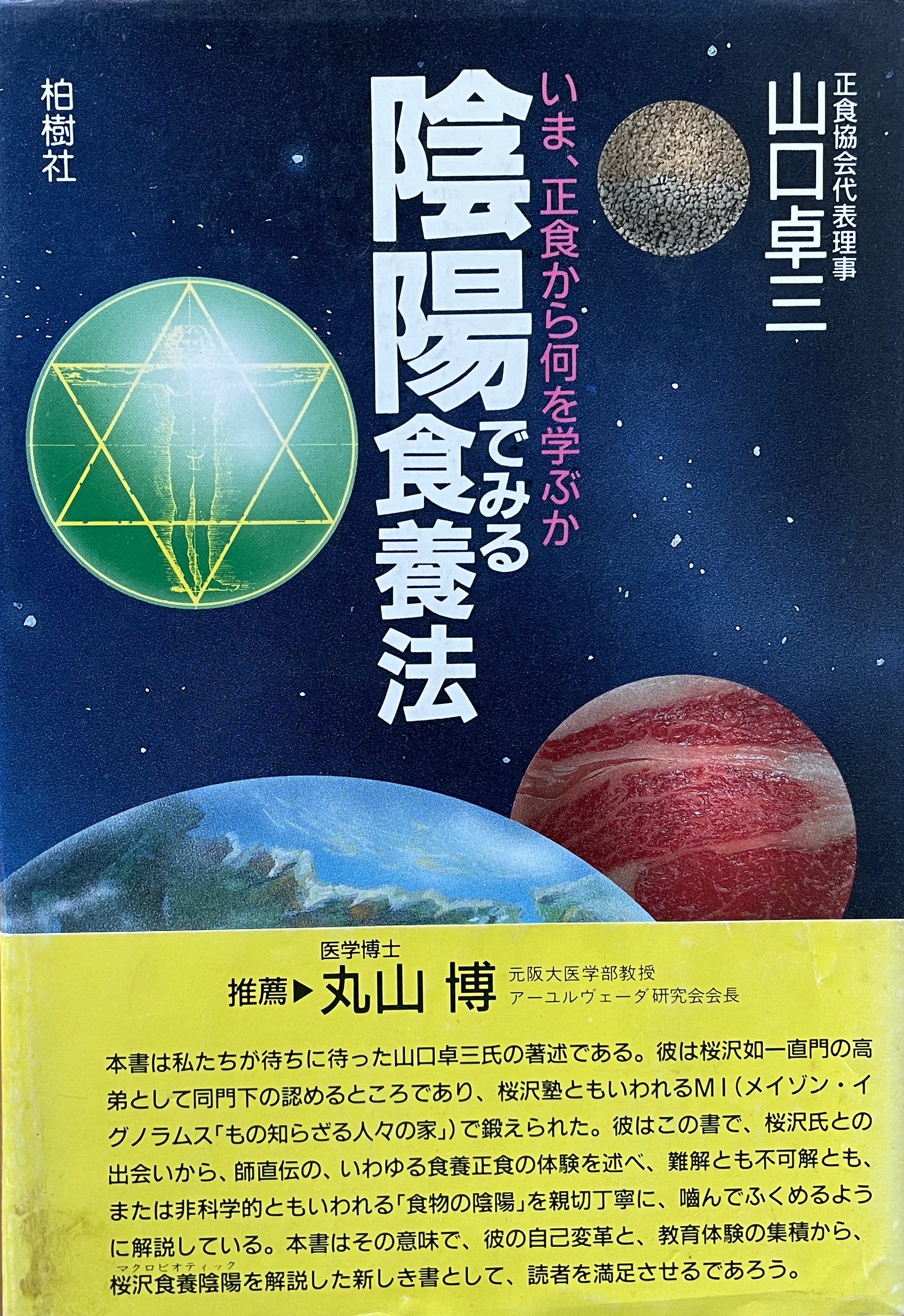

※山口卓三『陰陽でみる食養法』第2章より

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(引用ここまで)

さて、昨日投稿した記事でも書いたように、

易経や東洋医学の古典等に記された陰陽と

桜沢如一が提唱した

マクロビオティックの陰陽には、

同じところと逆になっているところの

両方が存在します。

この話は、よ〜くアタマを整理して理解しないと

混乱してしまうので、

どうしてこういう現象が発生したのかなど、

今日はこのことだけを掘り下げて

書いてみることにしました。

まずは、以前投稿した記事でも紹介した

関川二郎『趣味の東洋医学』から

該当箇所を再度引用します。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1.陰陽が正反対に用いられている場合

①人体の部位に関する表現

| 部位 | 東洋古典 | PU |

| 頭部 上部 | 陽 | 陰 |

| 足部 下部 | 陰 | 陽 |

| 左 | 陽 | 陰 |

| 右 | 陰 | 陽 |

| 臓 | 陰 | 陽 |

| 腑 | 陽 | 陰 |

| 気 | 陽 | 陰 |

| 血 | 陰 | 陽 |

| 表(外部) | 陽 | 陰 |

| 裏(内部) | 陰 | 陽 |

②エネルギー移動の方向

| 区 分 | 東洋古典 | PU |

|

拡散(上昇性) |

陽 | 陰 |

| 凝集(下降性) | 陰 | 陽 |

2.陰陽が同じ表現で用いられている場合

①環境条件に関する表現

| 区 分 | 東洋古典 | PU |

| 寒 冷 暗 水 | 陰 | 陰 |

| 温 熱 明 火 | 陽 | 陽 |

| 静寂 連続 植物 女 | 陰 | 陰 |

| 騒動 変化 動物 男 | 陽 | 陽 |

②食物に関する表現

| 区 分 | 東洋古典 | PU |

| 冷 | 陰 | 陰 |

| 温 | 陽 | 陽 |

| 動物性食品 | 陽 | 陽 |

| 植物性食品 | 陰 | 陰 |

| 地上部 | 陰(降性) | 陰(昇性) |

| 地下部 | 陽(昇性) | 陽(降性) |

3.五味の陰陽

| 区 分 | 東洋古典 | PU |

| 甘 辛 | 陽(昇性) | 陰(昇性) |

| 酸 | 陰(降性) | 陰(昇性) |

|

苦 鹹 |

陰(降性) | 陽(降性) |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(引用ここまで)

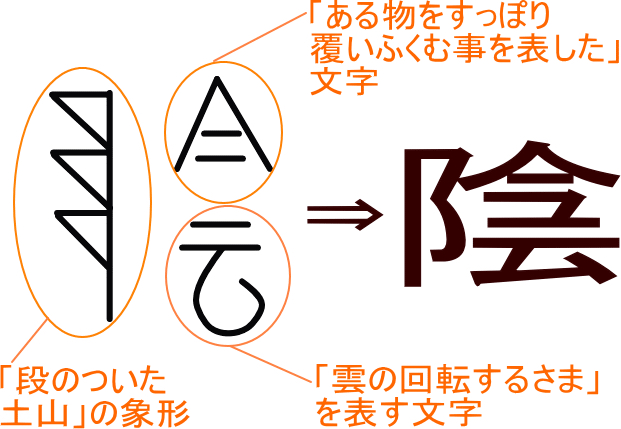

そもそも、陰と陽という漢字の

モトの意味を考えると、

“陰” という文字は、こざとへん

阝(おおいにさかんなさま 岡の意味をもつ) と、

今(いま この所に ここに)と、

云(「雲の回転するさま」を表しめぐる意味)の

組み合わせで、

「この所に盛んに帰ってくる」意味となり、

求心性 凝集性 下降性を表すわけです。

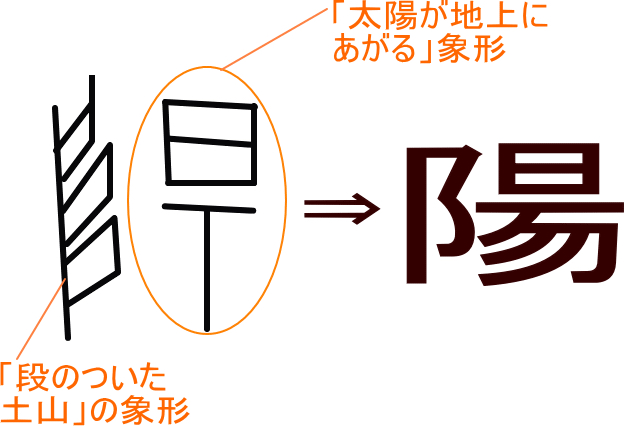

これに対し、“陽”という字は、阝(おおいに)と、

“易” (「太陽が地上にあがる」意味の象形文字)の

合意文字で、

放散性 上昇性 遠心性を表すわけです。

※画像は漢字/漢和/語源辞典より

桜沢が提唱したマクロビオティックの表現は、

これが逆になっているわけですが、

なぜ、逆であっても

それがマクロビオティックの世界では、

そのままの形で通用しているかというと、

「主観」と「客観」の捉え方の違いなんですね。

これは、何を中心にみているか、

どこからどのように見ているかという

見方の違いがあるだけで、

陰と陽の関係とは絶対的なものでなく、

そもそも相対的なものだからです。

つまり、光音熱等の外界からの波動エネルギーを、

易経や東洋医学の古典では

「波動の発生源」を基点として考え、

「客観」的な立場で遠心性を「陽」としたのに対し、

マクロビオティックでは

「波動を受ける人体」を基点として考え、

「主観」的な立場で求心性を「陽」としたので、

同じ「陽」という漢字を用いているのに、

その意味が全く逆になってしまいました。

でも、こういうことってけっして

珍しいことではありません。

たとえば、「己(おのれ)」という言葉があって、

これは、もともと自分のことを指す

人称代名詞だったんですが、

同じ「己(おのれ)」という言葉を

自分を指すときにも

相手を指すときにも使いますよね?

この陰と陽とは、

固定化された背反的存在ではなく、

求心的な渦巻きが中心まで到達すれば

そこからは反転して遠心力が働いて

外側に向かうように、

陰が極まれば陽、陽が極まれば陰というように

どちらにも変化し得る

動的なものなのですから。

この記事の最初の方で引用した

山口卓三さんの渦巻きについての文章で、

最後に書かれた

宇宙間に共通した動きを作り出す一貫した

遠心性、求心性の法則を、東洋では陰陽の理と呼ぶ

とある箇所の「陰と陽」の

方向性の違いに

よくよく注意して読みとってください。

この続きはまた明日に!

【易経関連の主な過去投稿記事】

・わたしが易経から学んだこと

・易経というモノサシをどう活用できるか

・易経の歴史学への応用ーーー文明法則の発見について

・ユング「易は自ら問いを発する人に対してのみ己自身を開示する」(今日の名言・その79)