陰と陽とは何か⑩「八卦(その5)」(なぜ陰が六で陽が九?)

2024/06/12

6/3からこの寺子屋塾ブログでは、

「陰と陽とは何か」というテーマで投稿していて、

本日6/12の記事で10回目となりました。

・陰と陽とは何か⑥「八卦(その1)」(易経の十翼『説卦伝』)

①から⑤までの記事では、

易経を解き明かそうとする場合に、

最も小さな単位「陰と陽」の

その本質について考察してきました。

⑥からはその「陰と陽」を3回重ね合わせた

「八卦」について考察するとともに、

爻と卦、大成卦、小成卦、外卦、内卦、

卦象、卦徳、主爻、陰卦、陽卦、

裏卦、綜卦といった基本ルールに関わる名称も

併せて紹介しています。

昨日投稿した記事では、

『無双原理・易』第2章より、

八卦がどのようにして生まれたのか、

その説明に触れている箇所を引用しました。

桜沢の言葉を引用した箇所で一番のハイライトは、

以上八ヶの符号は、

地上万物を約納した表現符号である。

万物の性質代名詞である。

このいずれかの一つの符号によって

代表することのできないような現象事物は、

地上、天上に存在しないのである。

ってところですね。

桜沢の文章の後半は、

老子『道徳経』第42章にある有名な言葉

「道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、

三は万物を生ず」

の註解として書かれていました。

この章には陰陽という言葉も出ているので

原文を引用しておきます。

[白文]

道生一、一生二、二生三、三生萬物。

萬物負陰而抱陽、冲氣以爲和。

人之所惡、唯孤寡不穀。而王公以爲稱。故物或損之而益、或益之而損。

人之所教、我亦教之。強梁者不得其死。吾將以爲教父。

[読み下し文]

道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生じる。

万物は陰を負いて陽を抱き、沖気を以って和を為す。

人の悪む所は、唯、孤、寡、不穀なるも王公は以って称と為す。故に物或いは之を損して益し、或いは之を益して損ず。

人の教うる所、我も亦之を教えん。強梁者は其の死を得ず。吾れ将に以って教えの父と為さんとす。

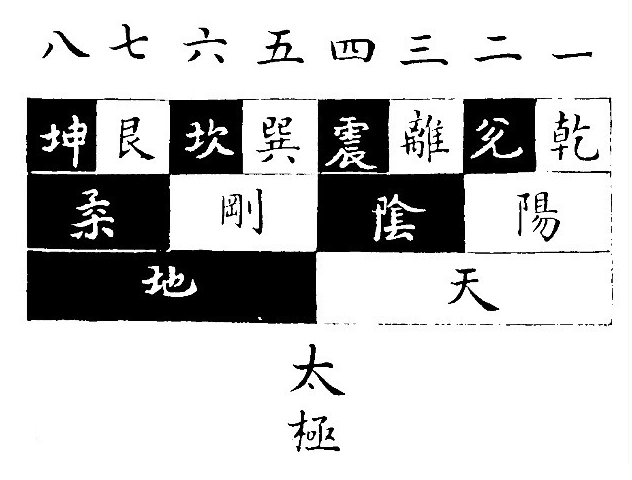

なぜ八なのかということなんですが、

2×2×2=8

つまり陰陽の組み合わせを3回重ねた八卦で

この世にあるすべてのことを表現できるんだと。

八という数字はたとえば、

「八方美人」「嘘八百」「八百屋」「四方八方」

「口八丁手八丁」「八百万の神」など

「万物」「すべて」という意味をもつので。

「一か八か」の同義語は

乾坤一擲(けんこんいってき)で

「のるかそるかの大勝負をする」って意味ですが、

結局のところ、この乾坤こそ

八卦の乾(天)と坤(地)のことであり、

この二つの卦に配される数が1と8だから、

いち(一)かばち(八)かって言うんですね。

それから、ハッキリしないって意味を表す言葉で、

「四の五の言わずに」って言い回しを

聞いたことがあるとおもうんですが、

これって、どうして「4の5の」なんでしょうか?

この言葉の語源について、

『大言海』には、博徒の隠語ではないかと

記されているなど、諸説あるようなんですが、

八卦から来ている説もあるそうで。

一か八か、つまり乾坤については

陰陽がハッキリ分かれているけれど、

その他の六卦は陰陽が入り混じり、

曖昧で白黒がつきにくいんだと。

兌(二)と離(三)と坎(六)と艮(七)は、

いずれも沢、火、水、山と実体があり

目に見えるものでわかりやすいけれど、

とりわけ震(雷)と巽(風)については、

不可視でそもそも実体がつかめないわけです。

それで、前に示した八卦の図にあるように、

震(雷)と巽(風)に配される

二つの卦の象徴数である(四)と(五)を

優柔不断で煩わしく、

曖昧で判然としない意味の言葉として

使ったんじゃないかというんですが、

なかなか興味深い説ですね〜

あと、 震(雷)、

震(雷)、 坎(水)、

坎(水)、 艮(山)を

艮(山)を

を陽卦とし、

兌(沢)、

兌(沢)、 離(火)、

離(火)、 巽(風)を

巽(風)を

陰卦とするというのも

主爻となる一つの爻が

他の二つの爻を従えるという考え方が

表現されていますし、

陰爻と陽爻の比率は同じでも配置が異なるというか、

空間の中で位置関係が違っていて、

ひとつひとつの機能よりも

関係性の重要さを物語っているように感じました。

さて、前置きが長くなりましたが、

本日のメイン記事、

なぜ陽爻を九、陰爻を六と表現するのかについて。

ちなみに、冒頭の画像がなぜ

「離為火」なのかというと、

今日6/12に得た日筮が離為火九三だったからで、

卦象に六爻の呼び方を右側に付してみました。

数字以外で位置を示すのは一番めと六番めで、

一番目を「初」、六番目を「上」とし頭につけ、

二から五までは陰陽を示す六九を頭にして

位置を後にします。

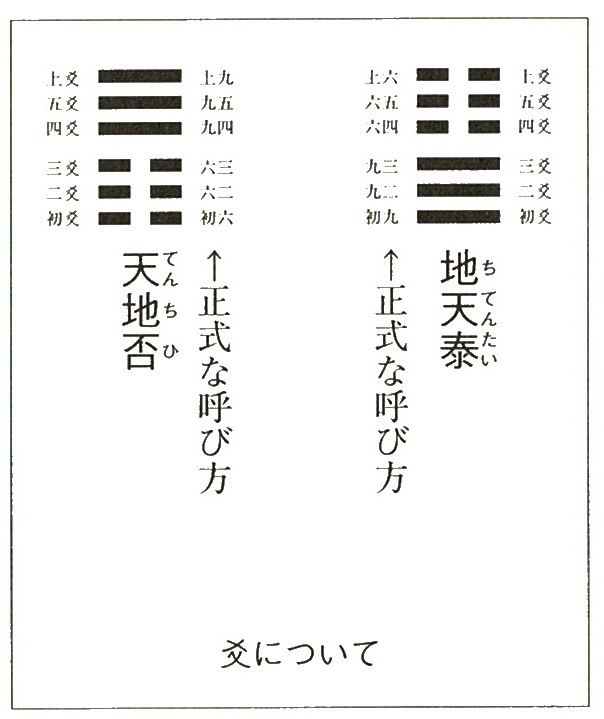

例えば、純陽卦・乾為天(けんいてん)の場合、

下から順に、初九・九二・九三・九四・九五・上九

純陰卦・坤為地(こんいち)なら、

初六・六二・六三・六四・六五・上六となります。

次の図は河村真光『易経読本 入門と実践』より

いろいろ調べてみたんですが、

これについて有力な説は二つあって、

どちらが正しいかはまだ分かっていないようで。

⑥で紹介した十翼『説卦伝』第1章に

次のような箇所がありました。

【第一章】

[白文]

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

參天兩地而倚數。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

[大意]

むかし、聖人が易を作ったのは、神のような明らかな徳に奥深く助けるためにメドキ(筮竹・ぜいちく)を産み出したものである。

天の数を三にして、地の数を二にして、数(六(老陰)、七(少陽)、八(少陰)、九(老陽))を後ろ盾にしてたよりとする。

変化を陰陽に見て卦を定めて、剛柔のはたらきを現し出して爻を産み出し、道徳に和して従いきちんとすじ道をたて、すじめをたてる考えを究めて、人や物に備わる本質や傾向を残りなく出してもって天命にいたる。

赤字で示したように

天の数を三にして、地の数を二にしてとあります。

ここがポイントですね〜

つまり、天の数を陽爻、地の数を陰爻とすれば、

陽が三、

陽が三、 陰が二となるので、

陰が二となるので、

乾(天)は三陽だから3+3+3=9(老陽)

乾(天)は三陽だから3+3+3=9(老陽)

![]() 坤(地)は三陰だから2+2+2=6(老陰)

坤(地)は三陰だから2+2+2=6(老陰)

さらに、この考え方を適用すると、

震(雷)、

震(雷)、 坎(水)、

坎(水)、 艮(山)は

艮(山)は

すべて二陰一陽だから2+2+3=7(少陽)で、

また、 兌(沢)、

兌(沢)、 離(火)、

離(火)、 巽(風)、は

巽(風)、は

すべて一陰ニ陽だから2+3+3=8(少陰)、

つまり、9と7が陽で6と8が陰というのも

奇数を陽、偶数を陰と捉える見方にも合致します。

もうひとつの説は、十翼『繋辞伝』が説く

易の生数「天一、地二、天三、地四、天五」のうち、

天の数である1と3と5とを足せば9となり、

地の数である2と4と足せば6となるが故に

九を陽の数、六を陰の数とするのだと。

たかが数字、されど数字で

なかなか奥が深いですね。

この続きはまた明日に!

【易経関連の主な過去投稿記事】

・わたしが易経から学んだこと

・易経というモノサシをどう活用できるか

・易経の歴史学への応用ーーー文明法則の発見について

・ユング「易は自ら問いを発する人に対してのみ己自身を開示する」(今日の名言・その79)