陰と陽とは何か⑪「日常生活での応用(その1)料理の原則」

2024/06/13

6/3からこの寺子屋塾ブログでは、

「陰と陽とは何か」というテーマで投稿していて、

本日6/13の記事で11回目となりました。

・陰と陽とは何か⑥「八卦(その1)」(易経の十翼『説卦伝』)

・陰と陽とは何か⑩「八卦(その5)」(なぜ陰が六で陽が九?)

①から⑤までの記事では主として、

易経を解き明かそうとする場合に、

最も小さな単位「陰と陽」の

その本質について考察してきました。

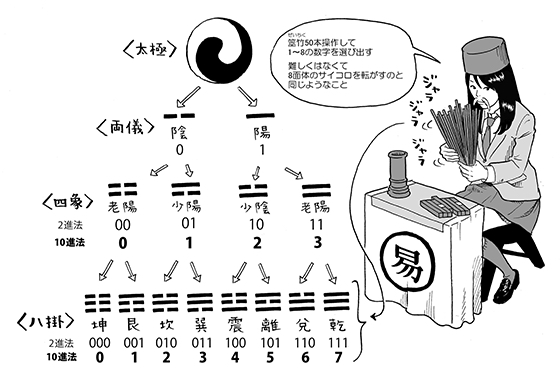

⑥以後は「八卦」の考察に主軸を移しますが、

もともと「八卦」とは、「陰と陽」の応用で

「陰と陽」を3回重ね合わせたものなので

「八卦」を理解する上でも

「陰と陽」への深い理解が非常に肝要であることは

言うまでもありません。

爻と卦、大成卦、小成卦、外卦、内卦、卦象、卦徳、

主爻、陰卦、陽卦、裏卦、綜卦といった

易経の基本的なルールに関わる名称も

これまでの記事内にて紹介しています。

さて、前回の記事では「数の理」がテーマでした。

「一か八か」「四の五の言う」

「陰を六とし陽を九とする」といった言葉には、

数字が含まれているわけですが、

なぜ、その数なのかという

ちゃんとした裏付けが存在していて、

単なるおもいつきで決まったわけではない理由を

感じ取って戴けたでしょうか。

易経を学んで行くと

ひとつひとつの事柄が

ものすごく論理的にしっかり構築されていて

その知恵の奥深さに驚愕することがしばしばです。

たとえば、その易経の「陰と陽」と

コンピュータプログラミングとの類似性を

指摘する識者はすくなくありません。

つまり、陰と陽をそのまま0と1で置き換えれば、

いわゆる二進数で出来ている

プログラムのデータは、

そのまま陰陽の組み合わせと言えるわけで、

それはまさに、AI時代のこんにちでもなお

易経がちゃんと生き残っている所以でしょう。

そうです!

数の理、つまり算数、数学って

やっぱり大事なんですよ〜

別に特殊なことができる必要はなくて、

誰もが小中学生のときに学んだ

算数・数学の教科書レベルの当たり前のことが

ごく普通にできればいいのです。

つまり、寺子屋塾の学習において

これまで30年間、算数・数学を

主軸に置いて来た理由もそこにあるんですね。

結局、なぜ算数、数学が大事かというと、

小学校1年で習うたし算から

高校数Ⅲで習う微分方程式まで

そのすべてが一連のものとしてつながっていて、

そのつながりを具体的に意識しないと、

学習が進んでいきません。

わたし自身、算数、数学だけでなく、

小中学校で学んだことを

すべて学び直した経験があるのは、

25歳で学習塾の専任講師になり

小中学生に勉強を教える仕事に就いたという

必要に迫られてのことだったんですが、

そうした体験を20代の半ばでできたお陰で、

その後に様々なことを学ぶ上での

きめ細かさが格段に向上した実感があるのです。

さて、前回までの復習はこれくらいにして

本日のブログ記事の本題です。

これまでの記事では全体的に

抽象的な話に偏っていたきらいがあるので、

今日は、この易経を学ぶことで、

具体的にどんなメリットがあるのか

生活レベルに即した話を書いてみようかと。

わたし自身は、高校時代の病気がきっかけで、

20代の前半期にマクロビオティックに出会い、

マクロビオティックを通じて

易経に出会ったわけですが、

健康、病気といった身体上の問題を考える上で、

日常あたりまえの食べ物が

いかに重要であるかを学んだわけです。

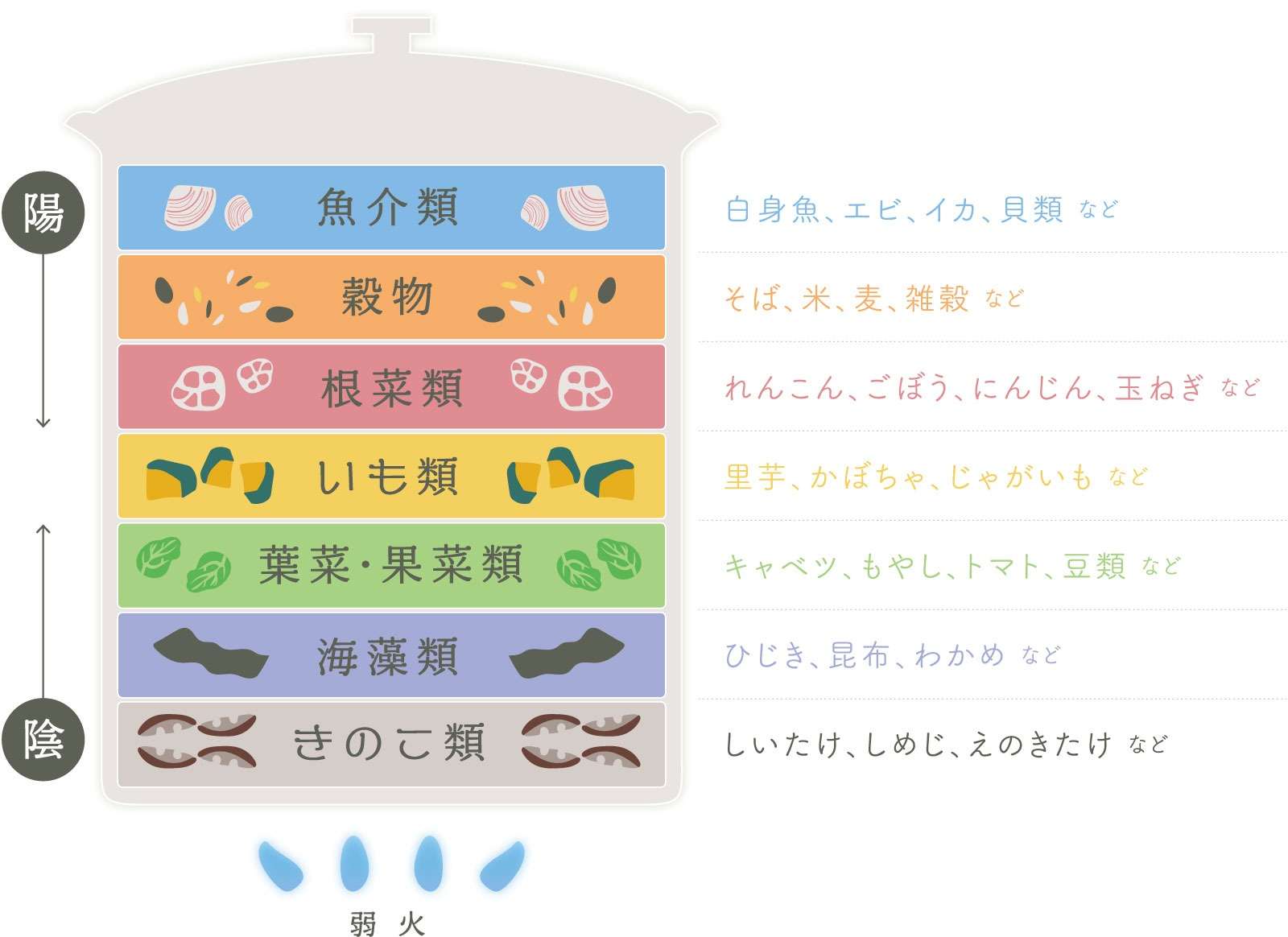

以前に陰陽の考え方を調理に応用した

重ね煮の話を

次の記事で紹介したことがありました。

わたし自身、この年になってみて、

20代で易経と出会えて

本当にヨカッタとおもうのは

病気治しという切実な課題が入口だったものの、

生活の基本は日常の食事にあるという考え方を

以後の自分の人生において、

土台に置いて実践できたからなんですね。

具体的には、マクロビオティックの手当法を学んで

10年経った頃には、

頭痛、腹痛、発熱、便秘、下痢などの

日常的に起きやすい身体症状に対しては、

薬や医者に頼らずとも

食べ物や飲み物を工夫することで

自分で対処できる様になっていました。

夜中に盲腸炎を起こしたときにも

病院に行かず、手術もせずに

食べ物だけで治してしまった経験もあります。

もちろん、目が覚めてしまう程の

かつて体験したことがないような強烈な腹痛で、

盲腸炎を起こしていたのは

ほぼ間違いなかったとおもうのですが、

検査したわけではないので、

今となっては確かめようがないんですが。

でも、「料理」とは「理を料(はか)ること」で、

「調理」とは「理を調(ととのえ)ること」で、

その理さえきちんと掴んでいれば、

さまざまに対処が可能なんだと。

ということで、

マクロビオティックの開祖・桜沢の直弟子だった

山口卓三さんが1986年に

柏樹社より上梓された『陰陽でみる食養法』より

以下、料理の意義と食物のもつ特性と題された

第5章の冒頭、

料理の原則に触れた箇所を引用してご紹介。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

料理はどんな理を料るのか

東洋では、陰陽を天地の理法と見てきました。「理」というのは、大和ことばでは「ことわり」あるいは「ことわけ」です。現代的にいえば、「法則」あるいは「メカニズム」ともいえましょう。法とはこの場合、方法、工夫の仕方、技術でしょう。日本では、この理を学問のいろんな分野にくっつけて用いています。地理、物理、生理、心理、病理、計理、 数理、倫理、論理といったぐあいで、すべてこれらは真理を求めているわけです。学問用語でないことばとしては道理、天理、摂理、哲理、理法、理解、修理、料理、調理などがあります。

分けても、食べものを作る台所の細やかな作業を料理、調理とよぶのは、理ということからすると、たいへん興味深いことです。なぜなら、小さな台所で天地宇宙に働く陰陽の理を料り、あるいは調えて、いのちの糧にするのが料理、調理ということになるからです。その視野はまことに大きく、ひろく、同時にその心づかいは繊細微妙でなければならぬところから、それはマクロの世界からミクロの世界にわたっています。ですから、私たちは料理をもっと作るがわの心組みに立ち入って、その意味の深さを知る必要があると思うのです。

天の理

料理に心を砕く人は、まず材料選びから慎重を期します。野菜にしても魚介にしても、それが旬のものかどうかに気を配ります。旬とは、その季節のものかどうかということです。大きくいえば、天文学的な地球のめぐり、天の理に応じて採集されたものかどうかということです。

地の理

ついで、それがどこで採れたかということに注目します。いちばんふさわしいのは、その土地でとれたものなのですが、少々離れたところのものだと、それが寒いところか、暖かいところか、山国か平地か、水気の多いところか、少ないところかといった検討をします。つまり、地の理(地理)によって性質を調べるわけです。

物の理

つぎは材料が硬いか柔らかいか(引きしまって密度が濃いか、ゆるんでいて密度が薄いか)、大きいか小さいか、丸いか細長いか、を調べます。これは物の理(物理)から見た検討です。

生の理

そのつぎは、それが水っぽいか、水気が少ないか、煮えやすいか、煮えにくいかの検討です。面白いことに、野性の大根は細くて水気が少なくて、生のままでは固くて食べるのに適しません。ところが、これを煮てみると、意外に柔らかくなることが分ります。カボチャでは、南の方のは水気が多く、北国のものは水気が少なくて甘味がぐっと多いものです。こうした検討は植物生理の検討といえるわけです。

病の理

つぎには、植物ではそれがどんな病気に効くかをも考慮して料理する場合があります。病人への粥や重湯がその筆頭です。粥や重湯といっても、米が白米か玄米かによって、また火の入れ方によって、その効き目は大きな開きを生じるものです。便秘や腎臓病にコンブと小豆の煮合わせたもの、下痢に葛湯、糖尿病に小豆カボチャ、お乳を出やすくするため、あるいは病人に精をつけるための鯉こく、カゼに熱い味噌オジヤを与え、あるいは急性の貧血やノボセに純正醬油と三年番茶の熱いのを合わせた醬番や、梅干の肉と純正醬油をよくまぜて、熱い三年番茶を注いだ梅醤番茶を与えるなどは、病理に対する材料の選択と技術です。

心の理

また、食べものによって気分的な昂揚と沈静の働きがあることにも配慮します。ふつう、お祝いごとに小豆入りの赤飯を炊き、仏式の法事や葬式料理に豆腐やコンニャクが主として用いられるのは、だれでも知っています。しかし、小豆を入れた赤飯がなぜ祝いごとに用いられ、大豆で作った豆腐がシミジミした気分の法要や葬儀の料理に用いられるのかは、もう問題にされなくなりました。同じ豆で小豆と大豆との違いが喜びと佗しさとの正反対の気分にふさわしくなるわけは、陰陽の理を弁えることによってときほぐされます。このことは追ってとりあげることにして、このほか祝いごとには鯛が用いられます。これはメデタイの語呂に通じるからなのでしょうが、鯛が魚の中でも色、かたちがよくて味もおいしく、貴重なものとされているところからでもありましょう。こうした観点からの食の選びは、明らかに心の理(心理)を考慮してのものです。

※山口卓三『陰陽でみる食養法』5章より

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(引用ここまで)

そもそも「料理」って言葉は

「理(ことわり)を料(はか)る」ってことから

できているんですね。

易経の陰陽という、一見すると

形而上的な抽象概念のようにおもわれる話が、

日常の食べ物を調理することと

身体のはたらきやまわりの環境などと、

具体的にどのようにつながっているかが

イメージできるように書かれていたとおもいます。

たとえば、野菜を煮るときにも、

各々の陰陽を意識して火を通すことで、

ぐっと味が引き立って美味しくなるんですね〜

昨日まで、陰と陽とか、八卦とか、

一見コムツカシそうな

抽象的な理屈ばかりを書いてきたんですが、

結局、そうした理屈をただ知っているだけでは

何の足しにもなりません。

今日、山口卓三さんの著書から引用した箇所は

料理を実践する上での原理原則というか、

一番根幹となる心構え的な話だったので、

まだまだ抽象度が高いように感じられた方が

少なくなかったかもしませんが、

大事なことは、そうした原理原則と

さまざまな事象とのつながりが

どこまで意識できるかってことと、

それを生活次元で具体的に

どのように活用、応用できるかってことなので。

この続きはまた明日!(^^)/

【易経関連の主な過去投稿記事】

・わたしが易経から学んだこと

・易経というモノサシをどう活用できるか

・易経の歴史学への応用ーーー文明法則の発見について

・ユング「易は自ら問いを発する人に対してのみ己自身を開示する」(今日の名言・その79)