陰と陽とは何か⑫「日常生活での応用(その2)コマイヌ」

2024/06/14

6/3からこの寺子屋塾ブログでは、

「陰と陽とは何か」というテーマで投稿していて、

本日6/14の記事で12回目となりました。

ひとつらなりのことを続けて書いているので、

以下に未読記事がある方は

まずそちらから確認下さると有難いです。

・陰と陽とは何か⑥「八卦(その1)」(易経の十翼『説卦伝』)

・陰と陽とは何か⑩「八卦(その5)」(なぜ陰が六で陽が九?)

⑩まで抽象的な話が続いたので、

易経の陰と陽の話が

わたしたちの生活に一番身近な

食べ物とのつながりを意識しながら書きました。

原理原則的な話だったので、

日常レベルからはまだまだ遠いように

感じられたかもしれませんが、

慌てることはないので、

ゆっくりゆっくり近づけていければと。

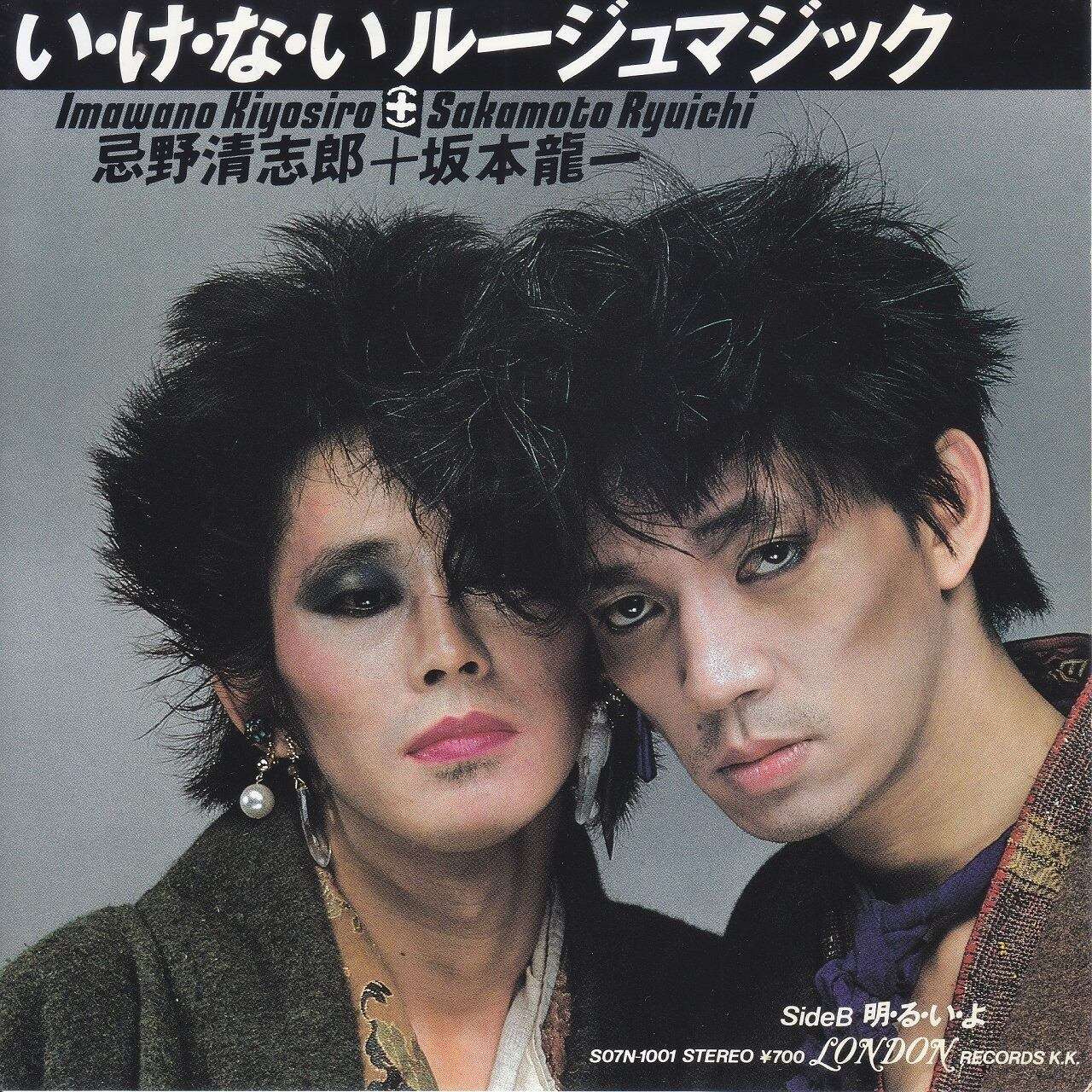

さて、今日は食べ物の話から離れて、

冒頭の写真に示したような

神社の狛犬(コマイヌ)や

お寺の山門などに置かれた仁王像には、

なぜ口を開けたものと口を閉じたものがあるのか

左右の配置がどうなっているのかとか、

また、京都の左京区はなぜ右側にあるのかとか、

そういう、陰陽の理屈と

一見あまり関係無さそうな話題を

ご紹介しようとおもいます。

以下、同じ山口卓三さんの著書

『陰陽でみる食養法』第1章から引用しました。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1.狛犬や仁王像の口の開きと結びの意味

およそ神社には、よほど小さくないかぎり、どの神社にも二頭の狛犬の石像がギョロリと目を光らせ、本殿の門番であるかのようにデンと坐っているのが見られます。よく見ると狛犬の片方はロを開いており、片方は口をつぐんでいます。大きなお寺に行くと、山門があって、その両脇に二人の巨人が逞しいすがたで仁王立ちになって目をいからしています。これこそまさしく仁王さんです。この仁王さんも片方は口をカッと開いて左手を上げ、天空に向かって背伸びをしたかっこうであり、もう一方のは両手を下げてこぶしを握り、足を踏んばって口をへの字にむすんでいます。お稲荷さんではキツネの石像が狛犬の代わりに、同じようなすがたでならんでいます。

さて、この狛犬や仁王さんやキツネの口の開きとむすびはいったい、何を意味しているのでしょう。また、口を開いている方は本殿に向かって右手でしょうか、左手でしょうか。「さあて、そういわれてみると、仁王さんや狛犬の口を開いているのは正面に向かってどちらだったっけ」と戸惑われる方もあろうかと思います。

さて、こんどはあなたがフラリと京都見物に出かけられた場合を想定してみましょう。新幹線を降りられたら、ローソクを象った京都タワーのある北出口に出られた方が便利です。そこで、あなたはまず、京都の市街図を見られるとしましょう。京都駅は市の南の方に位置していますから、あなたはその場所から北に向かって、京都市のほとんど全体を見渡しているかっこうになります。

まず、有名な金閣寺と銀閣寺の所在を探すことにしましょうか。すると、金閣寺は右京区に、銀閣寺は左京区にあることが分ります。このとき、あなたはきっと、「おや、これはヘンだナ」と思われるに違いありません。あなたの左手が右京区で、右手が左京区になっているからです。 どうしてこんなことになっているのでしょう。地図の作成者が書き間違ったわけでもないはずです。このわけが分ると、狛犬やおキツネさんや仁王さんの口の開いているのが右か左かも、だんだん分ってきます。

2.君子は南面す

京都の街は千年以上も前に造営されました。京都の街が碁盤の目のように整然と区画されているのは、日本の多くの都市と違って珍しいことです。それは中国の長安という当時の首都にあやかったのだといいます。京都は日本の首都として、天子の御座所が中心になりました。中国にはもともと「君子は南面す」という思想があって、京都もそれにならい、御所を人体として、南に向いているわけです(従って、御所を守護する侍たちを「北面の武士」と称しました)。ですから金閣寺のある洛西は右になり、銀閣寺のある東山は左になって、区名も金閣寺の方が右京区、銀閣寺の方が左京区に定められたわけなのです。これで左京区と右京区が京都駅からみて逆の位置になっていることが分りました。けれども、まだこれだけでは、狛犬やキツネや仁王さんの口の開いた方が右なのか左なのかの判断の資料にはいたりません。

3.アウンの呼吸

仁王さんの像が一方では口を開き、片方では口をつぐんでいるかっこうを見て、「これは阿吽(アウン)の呼吸を示しているのだ」という人もあります。まさしくこれはアウンの呼吸を示したものです。アウンの呼吸というのは、こちら側ではなんにもいわなくても、相手側がこちらの気持を汲みとって、つぎからつぎへと巧みにものごとを処理していくあり方で、両方の呼吸がピッタリ合うことをいいます。舞台での役者の演技はシナリオに従って行われますが、それも役者同士の呼吸が合っていないと良い芝居にならず、観客を引きつけることにもなりません。

このアウンの呼吸は、日本の家庭では主婦が上手にこなしています。主人が帰ってくると、すぐに洋服を脱がせて着物に着換えさせ、つぎには風呂が沸かされていて一日のつとめの疲れをほぐさせます。風呂から上がると、食卓の用意ができていておカンもつけてあります。すっかりくつろいで眠くなると、床ものべられてあるといった手順のよさです。

せわしい今どきこんなことはめったにできにくいことでしょうし、男女同権の声が高い折からそうした主婦のふるまいはいただけないと見る向きもありましょう。けれども、これは愛する夫への妻の心からのサービスやいたわりの気持から自発的に出てしまうもので、仲のよい夫婦や新婚の家庭ではどこにでも見られる主婦のいそいそとした心くばりのあり方です。こんなあり方は、まことによどみのない段取りの流れで、アウンの呼吸の典型だといえるでしょう。料亭の仲居さんは、この呼吸を実によく呑み込んでいます。さすが客あつかいになれた心映えの巧みさというものです。

相撲の立ち上がりもアウンの呼吸が合うまでは、ガップリ四つに組むわけにはいきません。しかしこれでは、アウンの呼吸というものの応用的な意味の解説にはなっても、まだ口の開きとむすびの本来の意味の解明にはなっていません。では、どういうことなのでしょう。

※山口卓三『陰陽でみる食養法』第1章より

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(引用ここまで)

さてさて、たぶんこれまでにコマイヌや仁王像を

一度も見たことがないという方は

いらっしゃらないでしょう。

でも、山口さんからの問いかけ、

・コマイヌやキツネや仁王像の

口の開いた方が右なのか左なのか

について、なぜそうなのかという理由とともに、

明確に答えられたでしょうか?

明日の記事にて山口さんの著書から

続きの文章を紹介する予定ですが、

今日はその答を書かずにおきますので、

ちょっと考えてみてください。

【易経関連の主な過去投稿記事】

・わたしが易経から学んだこと

・易経というモノサシをどう活用できるか

・易経の歴史学への応用ーーー文明法則の発見について

・ユング「易は自ら問いを発する人に対してのみ己自身を開示する」(今日の名言・その79)