陰と陽とは何か⑬「日常生活での応用(その3)仁王像の不思議」

2024/06/15

6/3からこの寺子屋塾ブログでは、

「陰と陽とは何か」というテーマで投稿していて、

本日6/15の記事で13回目となりました。

①〜⑤、⑥〜⑩というように

中テーマ的なまとまりはありますが、

ひとつらなりのことを続けて書いているので、

以下に未読記事がある方は

まずそちらから確認下さると有難いです。

・陰と陽とは何か⑥「八卦(その1)」(易経の十翼『説卦伝』)

・陰と陽とは何か⑩「八卦(その5)」(なぜ陰が六で陽が九?)

⑩まで抽象的な話が続いたので、

わたしたちの生活に身近な料理の原則と

陰陽との関わりを、

また、昨日投稿した12回目の記事では、

神社のコマイヌやお寺の仁王像に、

阿形(あぎょう)と吽形(うんぎょう)とが

一対になって置かれていることと

陰陽との関わりに触れる話を書いてみました。

さて、山口卓三さんの著書から引用した箇所に

あった問い、

・コマイヌやキツネや仁王像の

口の開いた方が右なのか左なのか について、

昨日の記事には答を書かなかったんですが、

答えられましたか?

以下、『陰陽でみる食養法』第1章から

昨日引用した箇所の続きをご紹介しましょう。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4.遠心性と求心性は陰と陽

アウンの「ア」は、狛犬や仁王さんが口を開いたすがたです。「アー」という声を出してみませんか。おのずと顔が天を仰ぐかっこうになります。絶望に打ちひしがれたとき、人は天を仰いで思わず「アー」と声を出します。「アー」という声は神を呼ぶ声だといいます。そういえば、アーメンも、アーミダも、アラーも、神に祈るときのことばです。

「ウン」とはウーンと気張ったすがたです。ウーンと気張ると力が充実します。足は大地を踏みしめ、あごを引いて、顔はやや下向きになります。このとき重いものを抱え上げることができます。このウーンという気張りで大便も出ます。だから、大便のことをウンコというのかもしれません。ウーンと気張って赤ちゃんも生まれます。動物もウーッと唸ると、歯をむき出し、身をちぢめて今にもとびかかりそうな構えをとります。ウーンというのはものが動き出し、あるいは発生する瞬間のすがたを連想させます。

5.左と右の陰と陽

アーが上向きで、力を抜いたすがたになるのに対して、ウーンは下向きで、力の充実したすがたになるのを、物理的には前者を遠心性、後者を求心性の動きと見ることができるでしょう。つまり、仁王さんの口を開いたすがたは遠心性、ロをむすんだすがたは求心性です。実はこれらは、天地陰陽の気を現わした象徴なのです。つまり、口を開いた遠心性が陰、口をむすんだ求心性を陽というわけです。幼稚園の子どもが「むすんでひらいて」と歌うのも、天地陰陽の歌だと見られます。

これで仁王さんや狛犬やキツネの口の開きとむすびの意味が解けてきました。ところで、中国や日本では右を陽とし、左を陰と見ています。どうしてかというと、人はたいていが右利きです。右手はよく使われてよく働きます。左手は右手ほどには使いません。この動く方を陽とし、あまり動かない方を陰と見ているのです。そうした見方から、右は陽、左は陰となるわけです。従って、日本で儀式における上座は向かって左になります。

このように見てきますと、狛犬や仁王さんで口を開いているのは、本尊に向かって右側にあることが正しいことが分ります。神様や仏様の側からは左になるわけです。いずれにしても、昔の人は神社や寺の入口にこうした石像やみごとな木像の美術品を飾って、天地宇宙に働く陰陽二気を現わし示したというものですが、そうした心はいつしか忘れ去られて、いまはただ様式としての像ないしは美術的鑑賞の対象にすぎなくなっています。なぜなら、神社も寺院もこれに象徴される天地宇宙の意義をほとんど説いてくれなくなったからです。

6.水に見られる陰陽の変化

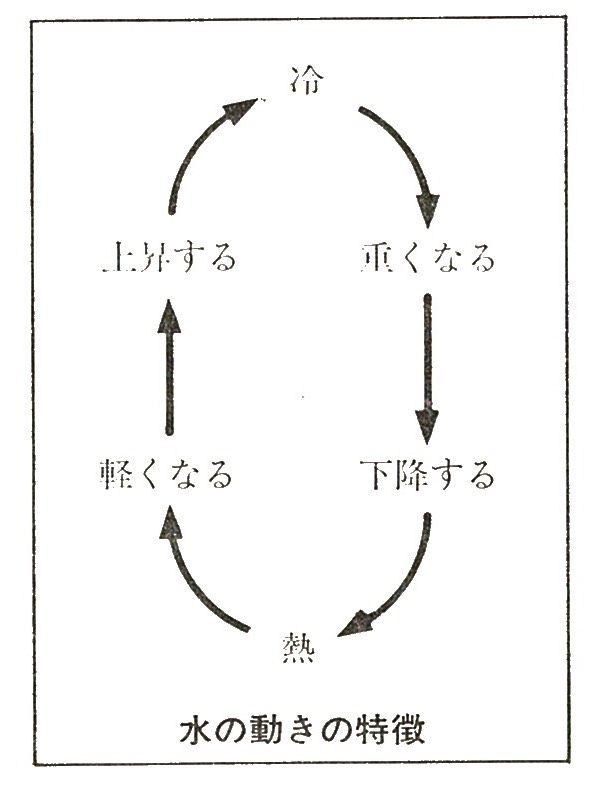

ところで、いま述べた陰陽にあやかって、水のあり方を見てみることにします。水は熱せられると水蒸気の小さな粒子となり、軽くなってひろがり、上昇します。上昇すると上空は冷たいのですから冷えてきます。そしてお互いの水蒸気が寄り集まって雨滴や雪やアラレとなって重くなり、地上に落ちてきます。落ちた雪やアラレは水になって川や海に入り込みますが、また太陽熱に照らされると蒸発していきます。水はこのように天と地の間を氷のような固体になったり、液体になったり、水蒸気のようなガス体になったり、形をさまざまに変えながら上がったり、下がったりの循環をくり返します。

この水の動きは風呂の中でも、鍋の中でも見ることができます。この水の動きの特徴を整理してみますと、膨脹、拡散、軽くなる、上昇する、冷たくなるに対し、凝集、圧縮、重くなる、下降する、暖かくなるといったふうに相反した対抗性が見出されます。

中国では、この二つの対抗性の特徴について、膨脹・拡散・軽さ・上昇・冷たさの性を「陰」と名づけ、凝集・圧縮・重さ・下降・暖かさの性を「陽」と名づけ、この陰陽がどうかかわり合い、どんな変化を生じ、どういう結末になるかの展望を整理したのが「易」として完成されているわけです。従って、天は陰、地は陽になりますが、周易ではこれが逆になっています。しかし、天の気は地に下り、地の気は天に昇る見方に立てば矛盾しません。

「乾坤一擲」の意味するもの

中国の易では陰を  のマーク、陽を

のマーク、陽を  のマークで現わし、陽のもっとも強いすがた

のマークで現わし、陽のもっとも強いすがた ![]() を乾となし、 陰のもっとも強いすがた

を乾となし、 陰のもっとも強いすがた ![]() を坤となし、ついで陽の勝ったすがたとして

を坤となし、ついで陽の勝ったすがたとして  を兌、

を兌、 を離、

を離、 を巽、陰の勝ったもので

を巽、陰の勝ったもので  を震、

を震、 を坎、

を坎、 を艮とよび、陽のもっとも強い

を艮とよび、陽のもっとも強い ![]() の乾と、陰のもっとも強い

の乾と、陰のもっとも強い ![]() の坤とをならべて乾坤とよび、運命をかけて、のるかそるかの大勝負をすることを「乾坤一擲の勝負」などと言ったりしてきました。陰を負け、陽を勝ちとすると、勝負は陰陽のいずれかに決まるのですが、たとえ、負けに終ることがあろうとも、もはや勝負にのり出すよりほかはないという場合がよくあるものです。 入学試験もそうでしょうし、会社の運命にかかわるような取引きを決める場合もあります。そんなときの決断では「乾坤一擲の勝負だ」という肚づもりにならざるをえません。

の坤とをならべて乾坤とよび、運命をかけて、のるかそるかの大勝負をすることを「乾坤一擲の勝負」などと言ったりしてきました。陰を負け、陽を勝ちとすると、勝負は陰陽のいずれかに決まるのですが、たとえ、負けに終ることがあろうとも、もはや勝負にのり出すよりほかはないという場合がよくあるものです。 入学試験もそうでしょうし、会社の運命にかかわるような取引きを決める場合もあります。そんなときの決断では「乾坤一擲の勝負だ」という肚づもりにならざるをえません。

日本が太平洋戦争にふみきったときも、大局からみれば、とても勝ち目はなく、大方は日本が負けるであろうことは予測がついていたのでしたが、もはや米英を向こうに回してひと勝負するよりほかに道はないという切羽つまった境遇に追い込まれたからでもあって、そのときも「乾坤一擲の大戦」と覚悟してのものであったのでした。

※山口卓三『陰陽でみる食養法』第1章より

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(引用ここまで)

以上、左と右の陰と陽のしくみが解けましたか。

乾坤一擲、一か八かの話は登場していたので、

重複してしまったんですが、

復習のつもりで紹介しました。

上昇と下降、拡散と収縮といった物理現象に

陰陽の見方を適用していくと、

この世の中の一見複雑そうに見える現象も、

易経に書かれた「陰と陽」の組み合わせで

解読できる可能性が見えてきますね。

そしてそのことは、

どんなに複雑な動きをする

コンピュータ機器やAIロボットも、

それを動かしているプログラムの構造が

すべて0と1の組み合わせから成るコード信号に

還元されることと

ほぼ同じと言ってよいでしょう。

あと、仁王像の阿形吽形についての余談です。

本日の記事の冒頭に挙げた仁王像イラストですが、

山口さんの文章中の表現と

阿形と吽形の左右が逆であることに

気づかれましたか?

鎌倉時代に制作された国宝の

東大寺南大門にある金剛力士像は、

下の写真のように、

阿形が左、吽形が右に配置されていて

他のお寺に見られる一対の仁王像とは逆です。

ちなみに、長野善光寺にある仁王像も

同じく左右が逆なんですね。

東大寺や善光寺という

日本でも有数の有名なお寺の仁王像が

本来の位置とは逆向きに配置されているためか

それを模したイラストには

冒頭にあるような逆向きのものも

少なくないのかもしれません。

ちなみに、名古屋には大須観音というお寺があり、

その山門の両脇に仁王像が配されているんですが、

大須観音の仁王像の場合は、

阿形の仁王が向かって右側に、

吽形の仁王が向かって左側にあります。

このあたりについては、

易経の「陰と陽」の概念が、

絶対的な固定化された善悪二元論ではなく、

「陰極まれば陽に転じ、陽極まれば陰に転ず」

という、どちらにも変わり得る

変化の哲学がベースにあることを

象徴しているようにも感じられたんですが。

この続きはまた明日!

【易経関連の主な過去投稿記事】

・わたしが易経から学んだこと

・易経というモノサシをどう活用できるか

・易経の歴史学への応用ーーー文明法則の発見について

・ユング「易は自ら問いを発する人に対してのみ己自身を開示する」(今日の名言・その79)