陰と陽とは何か⑮「日常生活での応用(その5)運勢、運命、使命」

2024/06/17

6/3からこの寺子屋塾ブログでは、

「陰と陽とは何か」というテーマで投稿していて、

本日6/17の記事で15回目となりました。

①〜⑤は陰と陽のベーシックな基本事項、

⑥〜⑩は八卦の基本事項というように

中テーマ的なまとまりはあるものの、

全体でひとつらなりのことを書いているので、

以下に未読記事がある方は

まずそちらから確認下さると有難いです。

・陰と陽とは何か⑥「八卦(その1)」(易経の十翼『説卦伝』)

・陰と陽とは何か⑩「八卦(その5)」(なぜ陰が六で陽が九?)

・陰と陽とは何か⑬「日常生活での応用(その3)仁王像の不思議」

・陰と陽とは何か⑭「日常生活での応用(その4)食べ物にみる陰陽」

⑩まで抽象的な話が続いたので、

⑪以降では、料理の原則や神社の狛犬、

お寺の仁王像の配置など身近な話を入口にしながら

陰と陽の考え方を

日常生活にどのように活かし

応用するかという話を書いています。

⑫と⑬で展開した狛犬や仁王像の話を踏まえ、

昨日は山口卓三さんの

『陰陽でみる食養法』第5章から

食べ物について書かれた箇所を紹介しました。

易経で説かれている

〝陰と陽〟の見えない法則性というものが、

わたしたちの食べ物にどのような影響を与え、

また、そうした食べ物を摂取したときには、

わたしたちの身体がどう反応するのか、

なぜそうなるのか、

その原理、原則というものについての理解が

多少なりとも進んだでしょうか。

もちろん、それはアタマだけで分かったところで

何の足しにもならないことなので、

大事なことは、それを知識だけで終わらせず、

目の前に展開しているさまざまな現象に対して

自ら問いや仮説を立て、

それについて自ら考えたり、

自分の身体で試したり検証したりする

手がかりを掴めるかどうかってことなんですが。

たとえば、わたしが20代の半ばで

マクロビオティックの食事法を実践し始めた頃、

食べ物というものが

自分の身体にどんな影響を与えているのか、

実感として確認できるかどうか、

それを自分の身体で検証するために

実際にやってみたことを書いておきましょう。

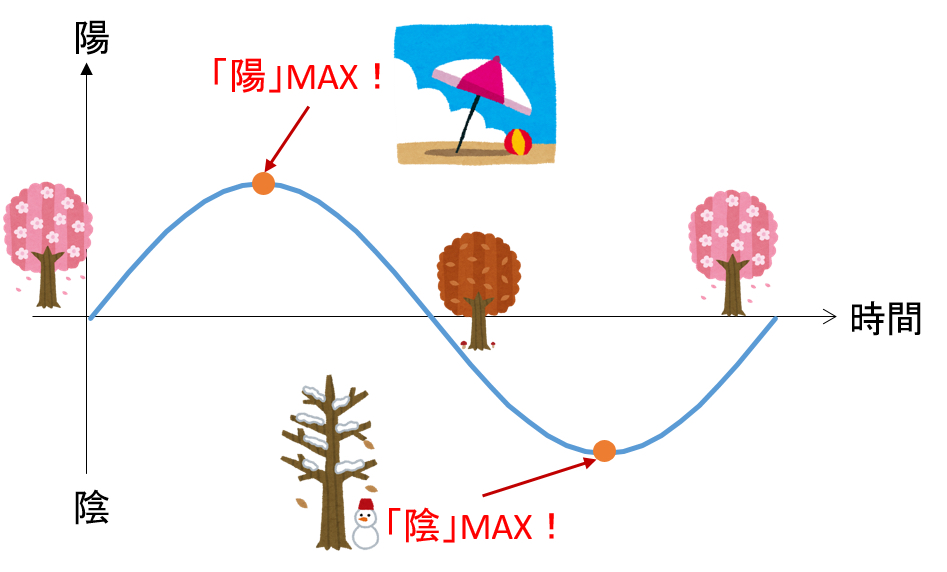

次の図は、以前ケシーさんの講義録を

紹介したときにもご覧いただいた

四季の変化の陰陽グラフです。

つまり、真冬や真夏は陰陽が極まる時期なので、

その外的環境に合わせて

身体もまた変化してしまっていることが多いので、

暑さ寒さの厳しい季節以外の時期を選んで、

行ってみるとよりハッキリ実感しやすいです。

加えて食べ物、飲み物で極端に陽性の強いもの、

陰性の強いものを摂らないようにして

身体がニュートラルな中庸の状態を

保つようにしておいた上で、

熱帯産のバナナを食べてみたときに、

身体がどんな反応をするか試したことがあります。

バナナのような熱帯産の作物は、

概ね身体を冷やし緩めるはたらきがあるので、

握りこぶしをギュッと握ったときの力の入り方が

バナナを食べる前と後とでは

明らかに変わったことが実感できたのでした。

あと、陰陽のモノサシが

どれだけ身に付いたかを確認するために、

クラックスと呼ばれる

桜沢如一が考案した練習問題集があるので、

それについて考えたり、

自分でクラックスを作成したりしていました。

【クラックスの例(井上の創作も含む)】

・蜂の巣はなぜ六角形か

・なぜ心臓は動くか

・なぜ心臓は左にあるか

・心臓や小腸に癌ができないワケ

・スポーツ選手に左利きが多いワケ

・なぜ多くの女性はハイヒールを履けるのか

・なぜ男性よりも女性の方が髪を長く伸ばす人が多いのか

・なぜ多くのアスリートは髪を短くし、アーティストは髪を長くするのか

・時間と空間の本質

・姓名判断

・言語の起源

これについては

次回以降の記事にて紹介する予定です。

さて、食べ物の話を煎じつめてゆくと、

イノチをどう捉えるかという話に行き着きます。

また、わたし自身の場合は、

マクロビオティックが入口だったので最初は

占いから易経に興味を持ったわけではないのですが、

病気がちだった十代、二十代の頃

それでも自分の運勢とか使命ということについては

いろいろ悩んだり考えたりしたことがありましたし、

今日は、山口卓三さんの『陰陽をめぐる食養法』

最終章に書かれている

運勢、運命、使命についての話をご紹介。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5.運命を良くする法

運の良い人、悪い人

大都市でバスやタクシーに乗って走ると、信号灯のところでだいたいうまいぐあいに青にぶつかって、スイスイと行けるときと、一つ一つ赤にひっかかって停車しなければならず、もどかしい思いをすることがあります。クジ引きで、しばしば良いクジを引き当てる人がいるかと思うと、スカタンばかり引く人とがあります。飛行機事故でもほとんど全員死亡というときに、奇跡的に助かった人もいるわけです。誤って高いビルの住宅から落ちた乳幼児が、無事であったりすることがよくありますが、なかには不幸にして死んでしまうこともあります。

こんなとき、私たちは「運が良かった」とか「運の良い人」、あるいは「運が悪かった」「運の悪い人」などといいます。なかには人にきらわれることばかりしていながら、良い運に出会う人もあって、そんな場合は、「あの人は悪運の強い人だ」とささやき合います。船は波に乗って進まねばなりません。横波に出会うと、小さな舟は転覆してしまいます。人生にも目に見えない波があるようで、古い暦を見ると、大安とか仏滅とか三隣亡(さんりんぼう)などと吉凶の日が記してあり、大安の日は結婚式場は大にぎわいです。

そこで、良い運にめぐり合いたくて、自分はどんな運勢にあるかを知ろうとして、手相占いや易占い、四柱推命、姓名判断、墓相判断、はては印章占いや霊能者へのおうかがいがひそかに盛んに行われています。これらの占いごとは、意外に当たることが多いものです。けれどもそれは、過去についてのことであって、未来についてはかならずしもそうではないようです。そのために、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」といったりするのでしょう。姓名判断で、いまの名前が悪いからと名前を変えても、少しも良くならない人もあります。「運」というのは、自分の生命力の勢いのことで、それが健全な勢いをもっているか否かということであり、従ってこれを「運勢」というのだと思います。

その自分の生命力の勢いというのも、遠くは先祖から受けついできたものであり、同時にいま、自分が周囲の人たちとどううまく調和を保った生き方をしているか、さらには、自分のいのちを養う毎日の食べものを、どんな方向性をもってとっているかということで左右されているといえるでしょう。つまり、「運勢」は、自分が作り出しているわけです。ですから、神棚や仏壇に毎日お供えものをして祖先を祀り、周りの人と明るくつき合い、食べものに気をつけて生命力を旺盛に保つ心がけが大切になるというものです。

宿命と運命

私たちのいのちは両親をはじめ、祖父母、曽祖父母と遠い先祖につながってきているものですから、いわば先祖の命が代々に宿って今日の私たちに生きているわけで、この命の流れの煮つまりを「宿命」とよぶのだと思うのです。私たちは、その「宿命」の最先端にある今の命を運んでいるのですから、現在の命のありようを「運命」とよんでいることになるわけです。従って、先祖の人たちがぜいたくをせず、世のため、人のためによく尽くした家柄では比較的良い運勢にあるようです。「積善の家に余慶あり」などというのはこのことをいっているのだと思います。

けれども、いかに先祖がりっぱでも、アッという間に不幸な運命をたどり、家屋敷はもちろん、子孫まで絶えてしまうケースも多々あります。これは良い宿命を担っていながら、本人の命の運び方がそうなるような方向をしかとらなかったためです。ということは、運命という命の運び方には正しい方向づけがなされていないと、とんでもないことになるということです。だれでも不幸を願う人はありません。しかし、幸せだと思った生き方に間違いがあれば、ちょうど東京行きの列車に乗ったつもりで博多行きに乗ってしまったようなもので、幸せになりようがありません。

方向が間違っていることに気づいたら、乗り換えることです。東京行きに正しい方向を定めたら、鈍行でも急行でも、特急でも、新幹線のこだまでもひかりでも、速い遅いの違いこそあれ、かならず目的地には着けるのです。生活法の間違いを知ったら悔い(食い)改めたらよいわけで、とりわけその家の運勢を決定するものは、その家の大黒柱であるご主人の病気や病死や家族の病気(事故)や家庭内のイザコザによることが多いものです。

家族の健康のために良かれと願って、肉食偏重の洋食風に傾いたり、あるいはそうした西洋式の食生活が近代的文化生活の先端をいく優れたものと思い込んだりして健康を損ね、寒さや暑さ、ひもじさや粗食にも耐えさせる忍耐力を失わせて、楽なことばかりしか求めない安易さになれさせ子育てをしては、あたら祖先の余徳を台なしにして不幸の淵に落ち込んでしまうことになるものです。ですから、運命の岐路を幸せの方向に選ぶか不幸の方向に選ぶかは、意外にも台所の食べものの選び方いかんにかかっています。 主婦が「生命の薬局長」といわれるゆえんです。主婦でなくともひと通り分別のきく年齢になった各人がまた、食べものの正しい選択の道を心得るか否かが運命を決定する要素になります。

立命と使命

病気の人で正食による食事療法で立ち直った人はたくさんありますが、なぜ病気になったかというと、命を運ぶカギである正しい食べもののとり方を知らなかったからでした。「立命」というのは、従って、命を運ぶ「運命」の原則と方法をしっかりとわきまえるということになります。立命館という名の大学があります。すばらしい名だと思います。けれども果たして、右のような原則と方法を教えていますかどうか。「運命」を良くするための原則と方法を知って「立命」をしますと、いわゆる「安心立命」ということになって、それからは命をどう使っていくかという「使命感」に燃えることになります。キリスト教でミッションというのは、聖書の福音を伝えることを使命とし、喜びとすることで、その志を同じくするグループを同志社というものかと思います。

命はどこから来てどこへ行くか

こうして世のために命の真の運び方を味わい知った喜びを人にわかつことを「使命」として活躍して、やがて私たちはこの世を去っていきますが、この死のことを「あの世に帰る」などともいいます。ということは、「あの世からこの世にきて、しばし七、八十年の肉体生命の暮らしをして、ふたたびあの世に帰るのだ」というわけです。

親鸞上人は、その正信偈(しょうしんげ)の冒頭に「帰命無量寿如来」と謳っています。私たちの肉体生命は、もともと量り知れない宇宙生命によってしか生かされていないのだから、いっさい如来ともいうべき宇宙生命の働きにおまかせするよりほかに、幸せの道はないということを「帰命」といったのだと思います。また、日本では死ぬことを「往生」ともいいます。これも「あの世に戻って生きる」という意味なのです。

命を運ぶ責任者の心がけ

考えてみれば、私たちのこの肉体生命は、目に見えない宇宙から分化して顕在化したものです。 つまり、「天命」に従って生まれてきたもので、私たちの命は、天命→宿命→運命→立命→使命→ 帰命というつながりの発展性をもつものだということができるわけです。そして運命の責任者は、なんといっても私たち自身であり、これを良くするか悪くするかは、命を健全に保つための日々の食べものの正しいとり方の原則性を把握し、これを実行していく心がけいかんにあるというものです。

食べもののことを強調しますと、「たかが食いもののことで大げさなことをいいすぎる」と反発する人がありますが、そんな人でも、おいしいものには目がないはずです。ただ、自分の好きなおいしいものが、体に良くないなどといわれると、面白くないからのことです。食べものの正しいとり方を心がける人は、運命を良くするカギを握っている人だといえるでしょう。

※山口卓三『陰陽でみる食養法』第8章より

この続きはまた明日!

【易経関連の主な過去投稿記事】

・わたしが易経から学んだこと

・易経というモノサシをどう活用できるか

・天の時、地の利、人の和———運気を高める三才(響月ケシーさんのYouTube動画より)①

・天の時、地の利、人の和———運気を高める三才(響月ケシーさんのYouTube動画より)②

・ユング「易は自ら問いを発する人に対してのみ己自身を開示する」(今日の名言・その79)