陰と陽とは何か⑲「六十四卦(その1)乾為天〜水地比」

2024/06/21

6/3からこの寺子屋塾ブログでは、

「陰と陽とは何か」というテーマで投稿していて、

本日6/21の記事で19回目となりました。

①〜⑤は陰と陽のベーシックな基本事項、

⑥〜⑩は八卦の基本事項、

⑪〜⑮は日常生活での応用、

⑯〜⑱は陰と陽についての練習問題集クラックス

というように

中テーマ的なまとまりはあるものの、

全体でひとつらなりの内容を書いてきました。

今日からは易経六十四卦を順番に8つずつ

8回に分けて概略的に註解していく予定なので、

これまで投稿してきた記事をすべて読んでいないと

まったく理解できないわけではありません。

とはいえ、これまで書いて来た内容を前提とし

踏まえた内容にはなるので、

以下に未読記事がある方は

可能な範囲で確認下さると有難いです。

・陰と陽とは何か⑥「八卦(その1)」(易経の十翼『説卦伝』)

・陰と陽とは何か⑩「八卦(その5)」(なぜ陰が六で陽が九?)

・陰と陽とは何か⑬「日常生活での応用(その3)仁王像の不思議」

・陰と陽とは何か⑭「日常生活での応用(その4)食べ物にみる陰陽」

・陰と陽とは何か⑮「日常生活での応用(その5)運勢、運命、使命」

さて、冒頭記したように、

今回から六十四卦の概要を註解していきます。

これまで書いてきたことのおさらいですが、

老子『道徳経』第42章に

「道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、

三は万物を生ず。」とありました。

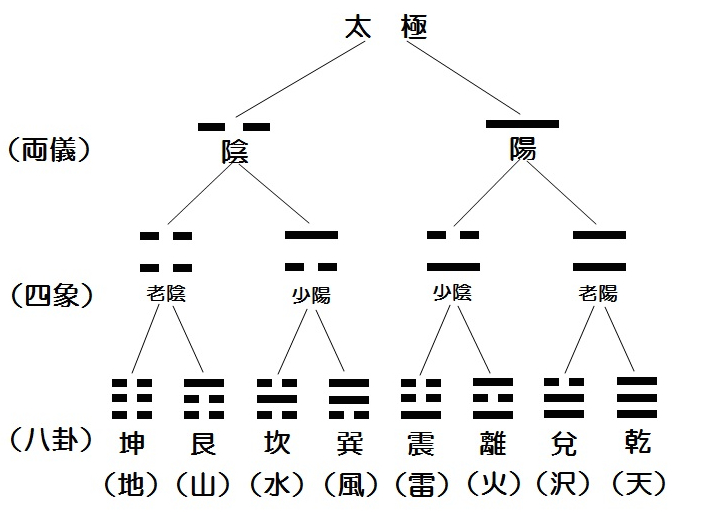

なぜ64あるかといえば、

陰陽2つに分かれるオペレーションが

3回続けば、その組み合わせは

2×2×2 = 2³ =8

ですから、8通りできて「八卦」となり、

六十四卦は、さらにその八卦を

2つ組み合わせたものなので、

単純に計算して

2³×2³ = 2⁶ = 8×8 =64

となるのは明白ですね。

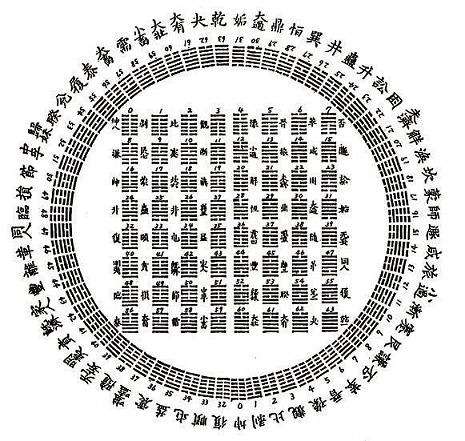

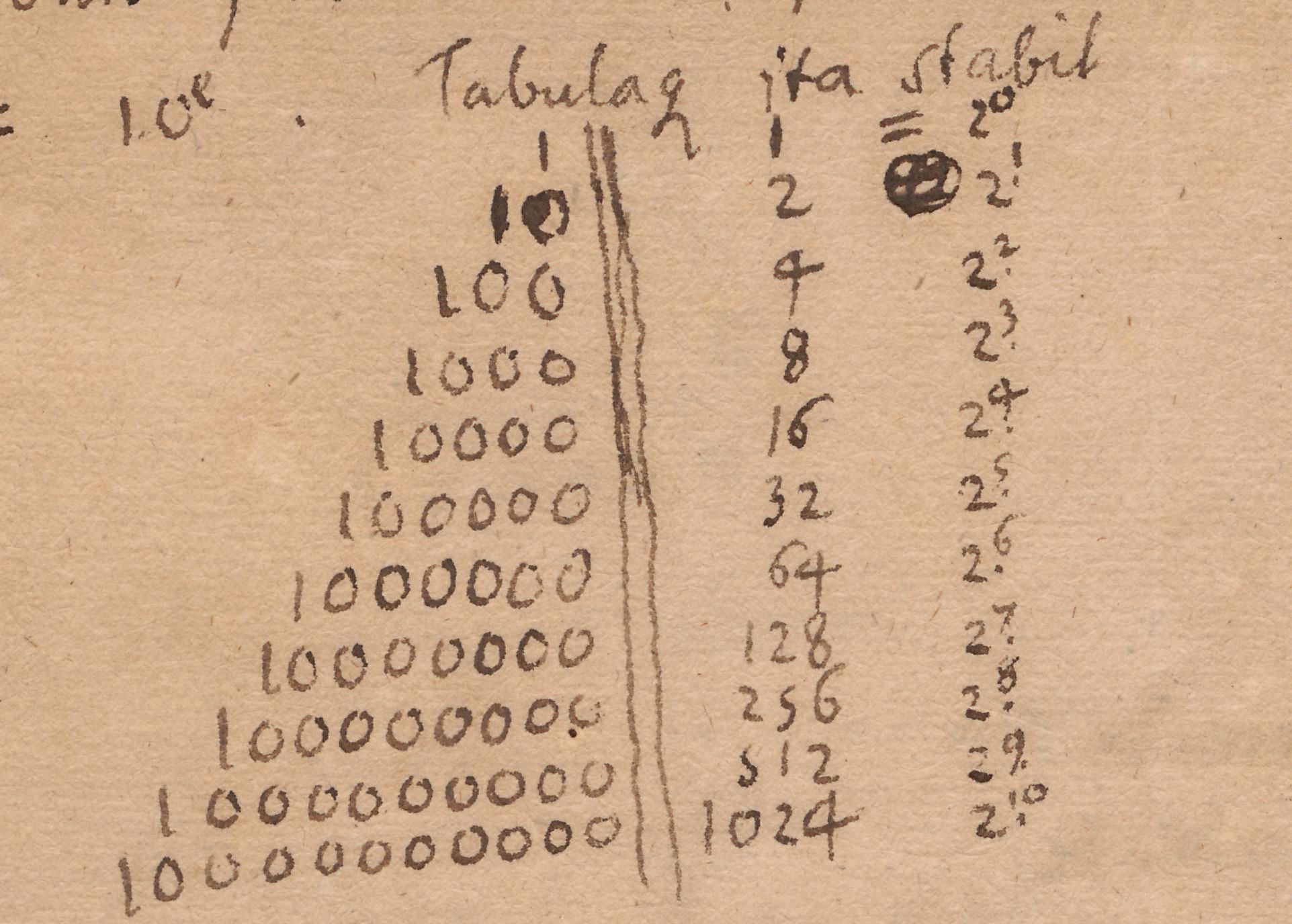

記事冒頭に示した画像は、

数学、哲学など幅広い分野で多くの功績を残した

ライプニッツが1701年に記したとされる

六十四卦の図なんですが、

彼は易経に関心を寄せたのみならず、

コンピュータ・プログラミングの

記述原理にもなった

二進数についても研究していました。

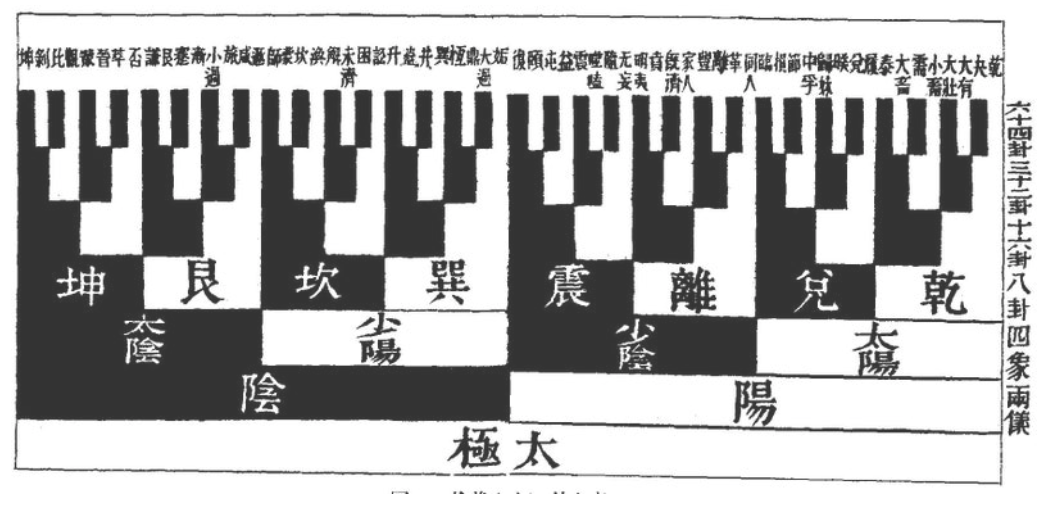

太極から枝分かれして書かれた八卦の図を

さらに延長して

六十四卦を記した次のような図もあります。

易経の註解を記した『十翼』の「序卦伝」には

六十四卦の順番を

なぜこのように決めたかが書いてあり、

たいてい易経の解説は、

「序卦伝」の順番で記されています。

今日は「序卦伝」に記された

最初から八番目までの以下の卦について

01.乾為天(けんいてん)

02.坤為地(こんいち)

03.水雷屯(すいらいちゅん)

04.山水蒙(さんすいもう)

05.水天需(すいてんじゅ)

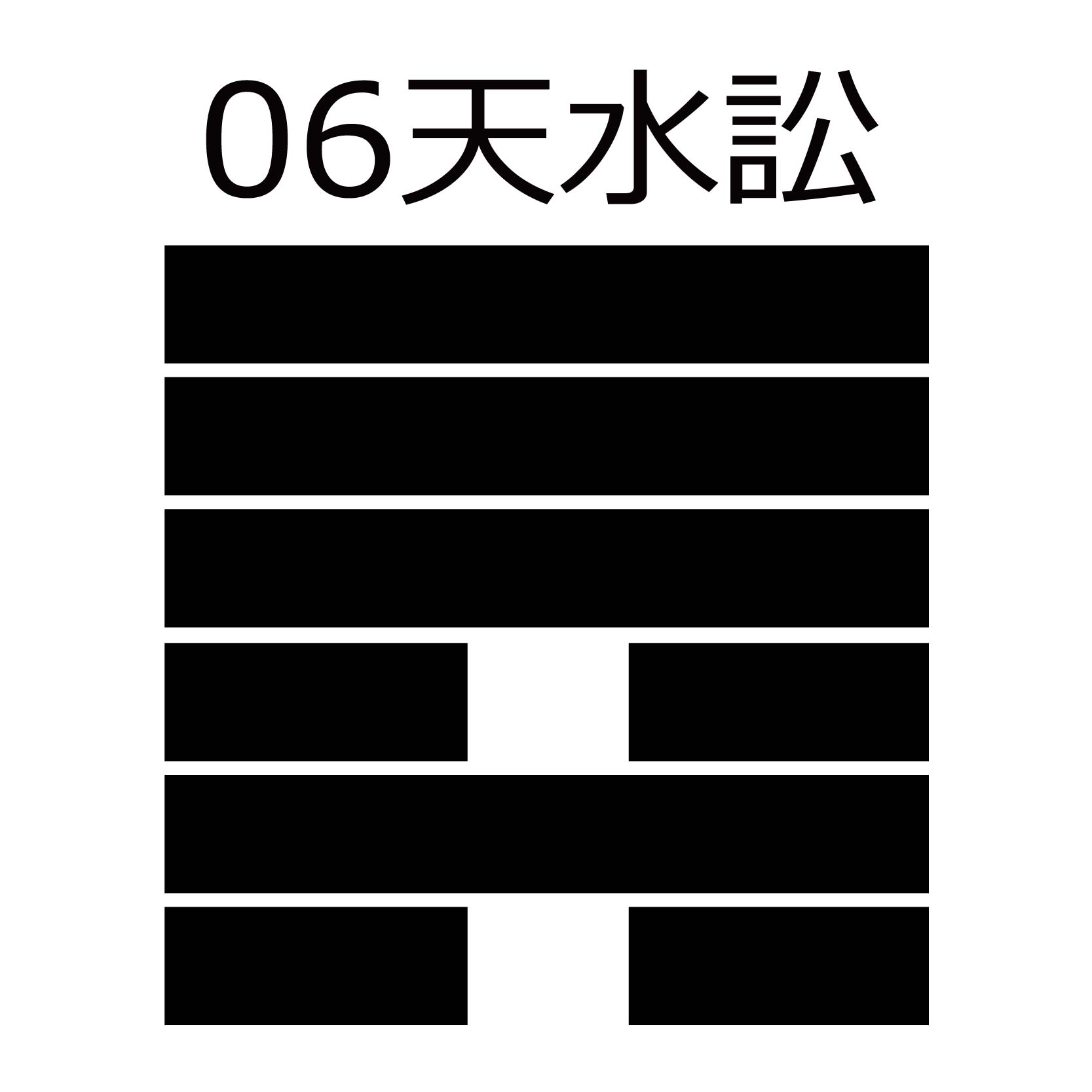

06.天水訟(てんすいしょう)

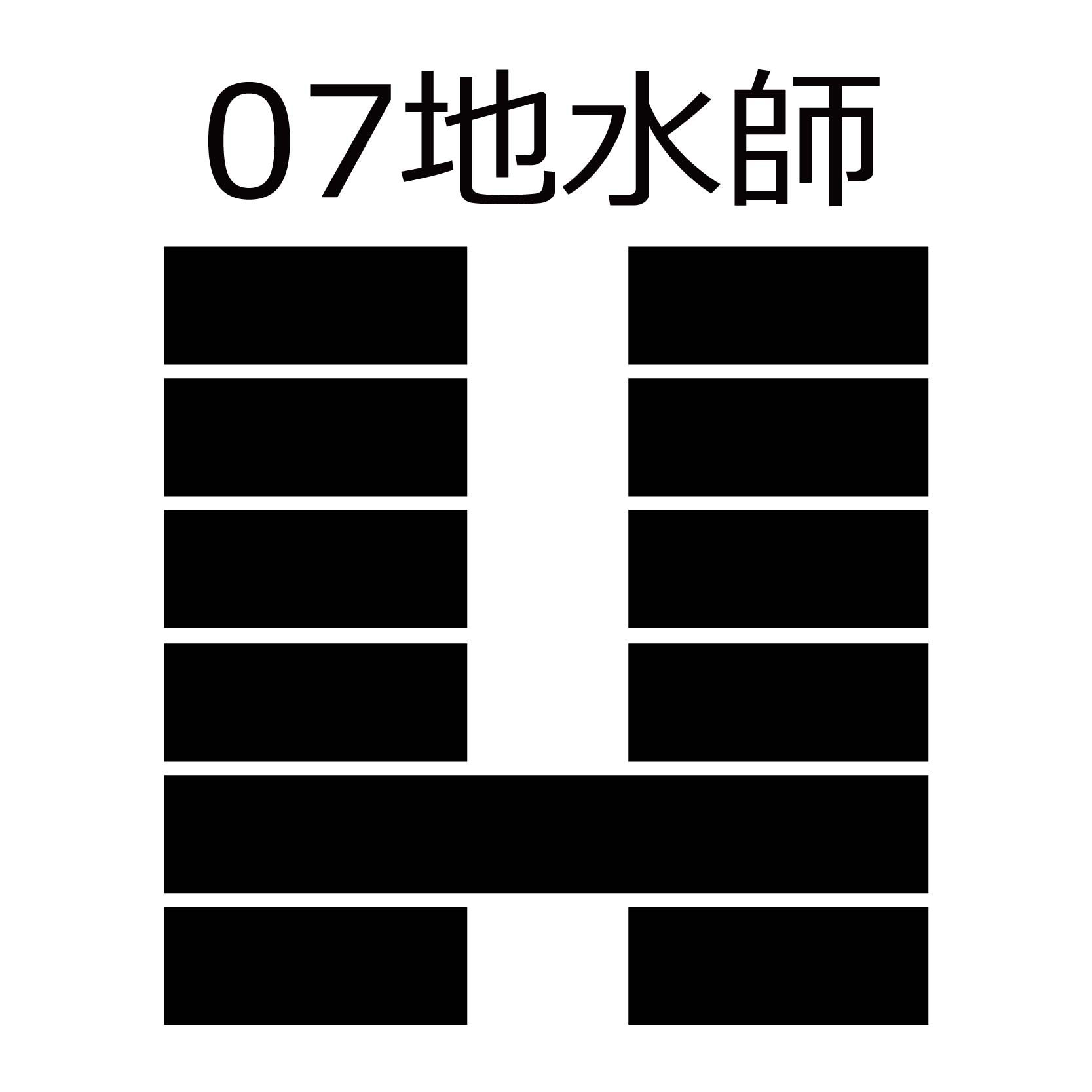

07.地水師(ちすいし)

08.水地比(すいちひ)

卦象の図版、卦辞の白文、読み下し文、ひらがな文、

卦辞の大意、井上のコメントと続きます。

易経には、六四卦の卦辞の他に、

各論的な六つの爻辞があり、

十翼と呼ばれる卦辞を註解した象伝、彖伝

爻辞を註解した象伝が続いていきます。

ひとつひとつの卦に対して

これらの十翼すべてを参照しながら

細かく註釈していくと厖大な分量になり、

読み解こうにも骨が折れる作業になるので、

今回の連投記事では卦辞のみとりあげて

註釈しました。

卦辞が六十四あるだけでも結構な量ですから

各々の卦の意味をまずはざっくり掴んで下さい。

〔卦辞白文〕

乾。元亨利貞。

〔読み下し文〕

乾(けん)は元(おお)いに亨(とお)る。貞(ただ)しきに利(り)あり。

〔ひらがな文〕

けんはおおいにとおる。ただしきにりあり。

〔大意〕

乾為天の時、大いに通じる。貞正であれば良い。

〔井上のコメント〕

六十四卦の最初を飾るこの卦は、全陽の状態で同じ八卦・乾(天)が二つ重なった重卦です。天高く大宇宙の元気が満ちて活気と勢いがあり、万事にわたって超多忙な時でもあります。乾為天については、象伝に「天行は健なり」とあり、卦辞「元亨利貞」の一つひとつの意味をしっかり理解することが大切です。「無理のない持続性」「行動エネルギー」はとりわけ重要なキーワードといえるでしょう。

しかし、この卦はただ単によい運気を表しているだけではなく、成功を手にするには厳しい試練が訪れることもあるので、油断・慢心をしてはならないという教えも秘められています。この好機を有効に生かすためには積極的な姿勢が大切ですが、コトがどんなにうまく運んでも、勢いのまま昇りすぎたり天狗になったりせず、謙虚に周囲の人の意見を聞く余裕を持ち、気持ちを引き締めて臨みましょう。そのようなバランスのある姿勢を保てれば、運気も最大限の力を貸してくれ、さらに大きな飛躍に繋げていけるでしょう。6つある爻辞は潜龍、見龍、飛龍、亢龍というように、龍の一生の物語で説明されています。

また、十翼のひとつ「序卦伝」は六十四卦すべての配列順序の意味を解説していて、とくに奇数番と偶数番の両卦を対の関係として捉えると各々の卦に対する理解が深まります。ただ、すべての存在の基盤といえる天と地を表す卦が最初に来ているのは至極納得できても、両卦の意味合いをしっかり掴むのは易しくないかもしれません。そのため、両卦については詳細を述べた「文言伝」が存在しているわけです。

あと、乾為天には上九のあとに、用九という特別な爻辞が書かれ(坤為地には用六あり)、「群龍首なきを見る。吉なり」とあります。用九つまり、ここには乾為天に限らず、陽(九)が出た時に、それを用いるにあたって気を付けるべきことが述べられているわけで、意訳すると「実力があっても、頭が見えないように、才能を自慢せず、目立たず穏やかにせよ。そうすれば吉」となります。全384爻のなかで最も良いとされている九五にしても、バランスという点においては偏りが大きく、手放しで喜べるような大吉の運勢の卦爻などひとつも存在しません。陽爻を君子の、陰爻を小人の象徴と見做すことはあっても、陽を善とし陰を悪とする見方ばかりに引きずられないよう注意したいものです。

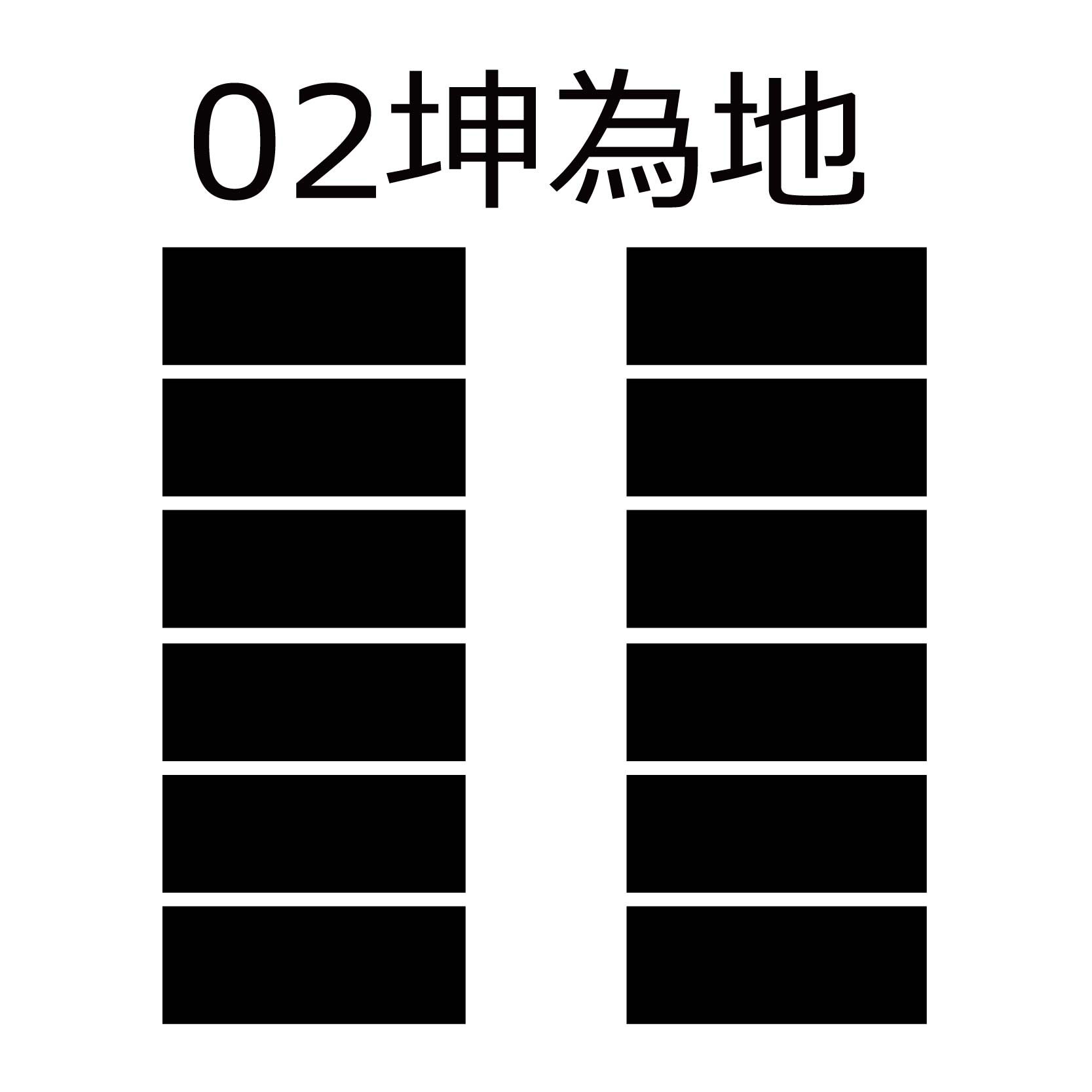

〔卦辞白文〕

坤元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋東北喪朋。安貞吉。

〔読み下し文〕

坤(こん)は、元(おお)いに亨(とお)る。牝馬(ひんば)の貞(てい)に利(り)あり。君子(くんし)往(ゆ)く攸(ところ)有(あ)り。先(さき)んずれば迷(まよ)い、後(おく)るれば主(あるじ)を得(え)て利(り)あり。西南(せいなん)に朋(とも)を得(え)、東北(とうほく)に朋(とも)を喪(うしな)う。貞(てい)に安(やす)んずれば吉(きつ)なり。

〔ひらがな文〕

こんはおおいにとおる。ひんばのていにりあり。くんしゆくところあり。さきんずればまよい、おくるればあるじをえてりあり。せいなんにともをえ、とうほくにともをうしなう。ていにやすんずればきつなり。

〔大意〕

坤為地の時、大いに通じる。牝馬のように貞正であれば良い。進む場合、先頭に立てば迷い、一歩遅れていけば主人を得る。西南方面(広々とした大地で陰の同類)に行けば友が得られ、東北方面(険しい山々で陽を意味する)に行けば同類の友は失うがそれで良い。貞正で心安らかにして吉。

〔井上のコメント〕

坤為地は地と地が二つ重なった六爻全陰の卦です。この卦はあらゆるものを育て上げる母なる大地の優しく地味な姿、牝馬が牧場でのんびり牧草をたべている情景です。人は先頭をきって進むことを好みがちですが、攻めではなく守りに徹し、現状維持でいるのが大切なとき。また迷いが多くなる時期ですが、心から尊敬できる相手を得ることも重要な課題となります。何かを成長させるには天の恵みが必要ですから、坤為地の時はすすんでコトに臨まず人の後ろからついて行き、積極的に支える姿勢が吉。人の意見をよく聴いて素直に従い、しっかりと基礎を固めましょう。

坤為地は乾為天の次に配され、陰陽をすべて反転させた錯卦にあたります。64卦がすべての存在の基盤といえる天と地を表す卦から始まっていること自体を理解するのは難しくないかもしれませんが、乾為天のところにも記したとおり、両卦の意味する全体像をしっかり掴むことが大切です。坤為地については、卦辞に「牝馬の貞に利あり」とあり、自分が前面に立たず、無欲の従順さを以て事に当たる姿勢を良しとします。「能ある鷹は爪を隠す」「大賢は愚なるが如し」ということわざがこの卦のイメージに沿うものと言ってよいでしょう。

あと、坤為地にも乾為天と同じように用六という特別な爻辞「永貞に利あり」があり、その象伝には、「以て終わりを大にするなり」とあります。いつまでも安定して惑わないというのは易しくないことですが、結局のところその基盤は「どうあるか」という存在の土台にこそあると。ミュージカルの俳優も、舞台装置、照明、衣裳、大道具といった裏方となる黒子がいて初めて観客を魅了できるように、「陰」の力の下支えがなければ、「陽」はその力を発揮し得ないのですから。

〔卦辞白文〕

屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

〔読み下し文〕

屯(ちゅん)は元(おお)いに亨(とお)る。貞(ただ)しきに利(り)あり。用(もっ)て往(ゆ)くところ有(あ)るなかれ、侯(きみ)を建(た)つるに利(り)あり。

〔ひらがな文〕

ちゅんはおおいにとおる。ただしきにりあり。もってゆくところあるなかれ。きみをたつるにりあり。

〔大意〕

水雷屯の時、大いに通じる。貞正であれば良い。今は進んではならない。諸侯にやってもらうのが良い。

〔井上のコメント〕

「屯」はたむろする、悩む、苦しむの意。外卦「水(坎)」は険難、内卦「雷(震)」は激動ですから、人間で言えば生まれたばかりの赤ん坊のようなもので、早春に厚く積もった雪(水)の下から若芽(雷)が必死に出ようとしている草創期の状態。動きたくても動けない歯がゆさや産みの苦しみが感じられるときですが、慌てずタイミングを見極めること。自力に限界を感じるときはまわりに救いを求めることも必要で、見栄を張らず素直に力を借りるのが得策です。

乾為天のところで「六十四卦は奇数卦と偶数卦をセットにして対の関係として捉えると、理解しやすい」と書きましたが、屯卦を赤ん坊自身とするなら、山水蒙は、その親や先生など外からの視点や関わりを含んだものと言ってよいでしょう。ただ、人間でも赤ちゃんに個性を発見しようとしても難しいように、屯卦の段階は、性質、特徴のようなものがはっきりしていません。したがって、屯卦の場合、綜卦や錯卦で対比を考えるよりは、「進む」という意味合いを持つ火地晉や地風升、風山漸と対比したり、また、上卦と下卦をひっくり返した雷水解と比較した方がわかりやすいかもしれません。

また、屯卦を坎為水、水山蹇、沢水困の三大難卦に次ぐ難卦であるとか、四大難卦のひとつだという人もいます。たしかに、軽率な前進は危険で、意欲だけでは乗り切れませんが、卦辞には元亨利貞の四徳が全部揃っていて、苦しい時であることは確かでも、産みの苦しみであり、無から有を生み出すときに避けて通れない道とも言えます。時間がかかる困難さはあっても凶意の卦ではないので、結果を急がない姿勢が肝要でしょう。

〔卦辞白文〕

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三涜。涜則不告。利貞。

〔読み下し文〕

蒙(もう)は、亨(とお)る。我(われ)童蒙(どうもう)を求(もと)むるにあらず。童蒙来(きた)りて我(われ)に求(もと)む。初筮(しょぜい)は告(こく)す。再三(さいさん)すれば瀆(けが)る。瀆(けが)るれば告(つ)げず。貞(ただ)しきに利(り)あり。

〔ひらがな文〕

もうは、とおる。われどうもうをもとむるにあらず。どうもうきたりてわれにもとむ。しょぜいはこくす。さいさんすればけがる。けがるればつげず。ただしきにりあり。

〔大意〕

山水蒙の時、通じる。教える側が生徒を求めるのではなく、生徒が先生を求めて教えを乞うのが本来の教育の姿である。第一回目の初筮は正しい答えを告げるが、何度も何度も占うと、疑う心によって天が正しい答えを告げない。貞正であればよい。

〔井上のコメント〕

外卦「艮(山)」と内卦「坎(水)」の組み合わせから成り、山中に湧き出ている清々しい水、濁ることも涸れることも知らない状態。将来が未知数で、善悪など分別がつかない幼児、子どもの象徴でもあることから「蒙」と名づけられました。この卦は教育の卦ともいわれ、自分ひとりの頭の中だけで考えることには限界があり、信頼できる師に問うて何らかの導きを得なさいという暗示でもあります。山水蒙の時には、童心に帰り、未熟な自分を啓発すべく学問や稽古ごとに励み教養を高めようとする姿勢が求められます。この卦は、学ぶ側の意欲に基づく自主性と謙虚さが教育の原点であることや、占うときの心構えを説いていると言ってよいでしょう。

蒙とはもともと木をおおいつくしてしまうつる草のことで、「盲」や朦朧の「朦」に通じ、光が遮られた見通しの立たない状況をいいます。屯卦のところでも書いたように、蒙卦も人間に例えると生まれたばかりの赤ん坊、幼児の段階で、性質や特徴がまだはっきりしていなくて、親や先生など外からの視点や関わりを含んだものと言えます。たとえば卦辞「我、童蒙を求むるにあらず。童蒙、我を求む」の我は九二を、童蒙は六五を指すとされ、師の側から生徒を求めるのではなく、生徒の側から師を求め教えを請うのが学問の正道と説いています。このことは以前に教えない教育と絡めてこちらの記事に詳しく書きました。

01乾為天と02坤為地の関係は、陰陽をひっくり返した裏卦(錯卦)の関係にありましたが、03水雷屯と04山水蒙から先は、しばらく上下を180度ひっくり返した綜卦(賓卦)関係の組み合わせが続いていきます。

〔卦辞白文〕

需。有孚光亨。貞吉。利渉大川。

〔読み下し文〕

需(じゅ)は孚(まこと)あれば光(おおい)に亨(とお)る。貞(てい)なれば吉(きつ)なり。大川(たいせん)を渉(わた)るに利(り)あり。

〔ひらがな文〕

じゅはまことあればおおいにとおる。ていなればきつなり。たいせんをわたるにりあり。

〔大意〕

水天需の時、誠があれば大いに通じる。貞正にして吉。時期を待って大川を渡っても良い。

〔井上のコメント〕

「需」は「待つ」こと、「光」は「大いに」の意。内卦「乾(天)」が示す剛健の徳を、外卦「坎(水)」の険難が抑制する象ということから、好機を前にして一波乱ありの時です。停滞や障害を意味し、物事が進展せず、焦りを感じるかもしれませんが、来るべきチャンスのタイミングのためにじっとこらえて、準備し待つことが大事という卦。機が熟せば、活躍のチャンスが与えられ、大きく飛躍できることもあると言えるでしょう。実力はあっても、まだ実行に移すべきタイミングではないと言えます。反対を押し切ったり、強引なことをしようとすれば、運気が急降下することになりかねません。計画を練ったり、能力アップのために努力したりする時と捉えるのがよいでしょう。各爻では、どのようにして待つべきかが場面に応じて解説されています。

「需」とは、需要の需であり「積極的に待つ」意味をもった漢字ですが、次の綜卦天水訟との対関係を考えることで、本質が見えやすくなります。「需」は雨冠の文字なので、時が至れば天地自然の理として潤いの雨が降るというように、何かを期待する、息を抜いて休むなど受け身の姿勢であり、自分の内側に向かうベクトルであるのに対し、天水訟の「訟」は、「訴訟」という熟語からもわかるように、訴え争う意味なので、能動的に自分の外側に向かっていくベクトルと言ってよいでしょう。

〔卦辞白文〕

訟有孚塞。惕中吉。終凶。利見大人。不利渉大川。

〔読み下し文〕

訟(しょう)は、孚(まこと)有(あ)りて塞(ふさ)がる。惕(おそ)れて中(ちゅう)すれば吉(きつ)。終(お)えんとすれば凶(きょう)。大人(たいじん)を見(み)るに利(り)あり。大川(たいせん)を渉(わた)るに利(り)あらず。

〔ひらがな文〕

しょうは、まことありてふさがる。おそれてちゅうすればきつ。おえんとすればきょう。たいじんをみるにりあり。たいせんをわたるにりあらず。

〔大意〕

天水訟の時、誠があっても塞がって通じない。天命を尊重して中止するなら吉。最後までいい分を貫こうとすれば凶。有識者に相談することだ。大川を渡ってはならない。

〔井上のコメント〕

天水訟の「訟」は争いの意。「惕」は天命を尊重すること。外卦「天(乾)」は、上昇する勝ち気を示し、内卦の「水(坎)」は下降する険難を示し、この相反する2つの影響で、衝突しトラブルに巻き込まれやすい時です。互いに我を張って平行線のままで、是が非でもやり遂げようと頑張ることがかえってマイナスに。こういう時は、頑張ってもエネルギーを消耗するだけですから、和解を心がける姿勢が吉であるという暗示でもあります。第三者に相談するなどして冷静に考え、強引なやり方は改めましょう。

「訟」という文字の成り立ちは、言葉を意味する言偏(ごんべん)に公(おおやけ)ですから「うったえ」の意となり、言い立てて争う様子を表すことに。一つ前の綜卦が水天需でしたから、需(ま)つ=積極的な意志を持って動かないの対比として、あれやこれやと動いてトラブルの多い時というイメージはしやすいでしょう。そもそも争いというのは、自分が正しいとおもうところから始まり、内卦が坎難なので、内側に問題があることが明らかなわけですが、卦辞に「終えんとすれば凶」とあり、いくら自分が正しくても、我を張って強引に結論づけようとすれば、さらに良くない結果になりかねないと解するわけです。

〔卦辞白文〕

師。貞。丈人吉。无咎。

〔読み下し文〕

師(し)は貞(てい)。丈人(じょうじん)なれば吉(きつ)。咎(とが)なし。

〔ひらがな文〕

しはてい。じょうじんなればきつ。とがなし。

〔大意〕

地水師の時、貞正でなくてはならない。実力のある司令官に率いられるなら吉。問題はない。

〔井上のコメント〕

「師」は率いる、導く、集団の意味から、軍隊、いくさを表します。外卦が「地(坤)」で内卦が「水(坎)」ですから、本来湖上に満々とたたえている筈の水が地の下にある卦象から、険難が隠れていることを暗示しています。この卦は、争いや険しさを意味し、何かと問題が起こりやすい状態にあります。職場でも家庭でも争い事が多く苦労の絶えない時で、力づくや誤魔化しで脱しようとすれば、ますます困難な状況に陥ることでしょう。また、この卦は集団を率いるにはしっかりとした指導者が必要であることをも表すので、正しい道を固く守って、周囲の協力と尊敬すべき存在を重んじ、堂々と王道を歩むこと。そのようであれば、困難を脱して志を実現することができます。各爻では、争いの時の指導者の対処法が場面に応じて解説されています。

坎(水)も坤(地)も上下対称のシンメトリーで、次の綜卦水地比とは外卦と内卦をひっくり返した関係でもあるので、セットにして捉えるとよいでしょう。吉本隆明さん的に言えば集団がベースにあり、軍隊による戦争、反逆、抵抗の意をもつ師は、共同幻想の領域のものといえます。中国で易経がほぼ完成したと言われる時期が、各地に群雄が割拠し権謀術数の渦巻く戦国時代だったことを考え合わせると、戦争を意味する卦が六十四卦の中に師卦一つしか無いのは、むしろ不思議なことかもしれません。卦辞の「師は貞」は様々な解釈があるようですが、「結局戦争とはどちらにも言い分はあり、正しさと正しさのぶつかり合いだ」と解することもできるでしょう。

〔卦辞白文〕

比。吉。原筮。元永貞无咎。不寧方来。後夫凶。

〔読み下し文〕

比(ひ)は吉(きつ)。原筮(げんぜい)するに元(げん)永貞(えいてい)にして、咎(とが)なし。寧(やす)からざるものまさに来(きた)る。後夫(こうふ)は凶(きょう)。

〔ひらがな文〕

ひはきつ。げんぜいするにげんえいていにしてとがなし。やすからざるものまさにきたる。こうふはきょう。

〔大意〕

水地比の時は吉。人と親しむに当たっては、筮に尋ね、すなわち天の意志を伺い、大いにいつまでも貞正を保てば問題はない。ただし、こういう親しむ時には、心が安らかではない者まで親しもうとしてやって来る。とくに、遅れてやって来るような者は、打算的で信用できず凶。

〔井上のコメント〕

「比」は親しむ、打ち解けるということからペアの意。「筮」は占い、天の意志を意味します。「後夫」は遅れる人。外卦が「水」、内卦が「地」ですから、乾いた土地に恵みの雨がしみ込む様子と捉え、周囲と一致団結し協力し合うことで、運気が上昇するチャンス。互いに親しみ交わるパートナーシップの意味をもつ比は、対幻想の領域に属するものといえるかもしれません。ただ、親しさが課題の卦ですから、よくない相手に流されないよう注意という戒めも含んでいます。緊張感がなくなり、なあなあの雰囲気が漂うと運気が下降し始めるので、そうなる前に物事を進展させること。タイミングが大事な卦と言えるでしょう。各爻はどのように交わるかを具体的に述べています。

卦象からみるとこの卦は五陰一陽で、5つの陰爻が唯一の陽爻九五に親しもうと集まってきますが、卦辞に「後夫(上六のこと)は凶」とあるように、なかにはよろしくない者も混ざっています。論語499章の子路篇第十三23番(通し番号325)に「君子和而不同、小人同而不和」とありますが、比卦の「親しむ」は、異質な者が交わる(和する)ことで、仲良し同士が親しむ(同じる)意味でないことはもちろん、親しむこと自体が目的にならないように注意しましょう。

今日はここまでです。

最初と二番目は重卦ですが、

三番目から八番目までの6つの卦は、

内卦か外卦のいずれかに、

すべて八卦「坎」が含まれていることに

気がつかれた方はいらっしゃいますか?

さて、明日も六十四卦の続きで、

09.風天小畜から16.雷地豫までを

記す予定です。

【易経関連の主な過去投稿記事】

・わたしが易経から学んだこと

・易経というモノサシをどう活用できるか

・天の時、地の利、人の和———運気を高める三才(響月ケシーさんのYouTube動画より)①

・天の時、地の利、人の和———運気を高める三才(響月ケシーさんのYouTube動画より)②

・ユング「易は自ら問いを発する人に対してのみ己自身を開示する」(今日の名言・その79)