陰と陽とは何か㉓「六十四卦(その5)天山遯〜雷水解」

2024/06/25

6/3からこの寺子屋塾ブログでは、

「陰と陽とは何か」というテーマで投稿していて、

本日6/25の記事で23回目になります。

①〜⑤は陰と陽のベーシックな基本事項、

⑥〜⑩は八卦の基本事項、

⑪〜⑮は日常生活での応用、

⑯〜⑱は陰と陽についての練習問題集クラックス

⑲からは六十四卦を一つずつ註解というように

中テーマ的なまとまりはあるものの、

全体でひとつらなりの内容を書いてきました。

本日投稿する記事内容は、

これまでの投稿をすべて読んでいないと

理解できないものではありませんが、

これまで書いてきた内容を前提としていて、

その内容はすべてつながりあっているので、

以下に未読記事のある方は

可能な範囲で確認下さると有難いです。

・陰と陽とは何か⑥「八卦(その1)」(易経の十翼『説卦伝』)

・陰と陽とは何か⑩「八卦(その5)」(なぜ陰が六で陽が九?)

・陰と陽とは何か⑬「日常生活での応用(その3)仁王像の不思議」

・陰と陽とは何か⑭「日常生活での応用(その4)食べ物にみる陰陽」

・陰と陽とは何か⑮「日常生活での応用(その5)運勢、運命、使命」

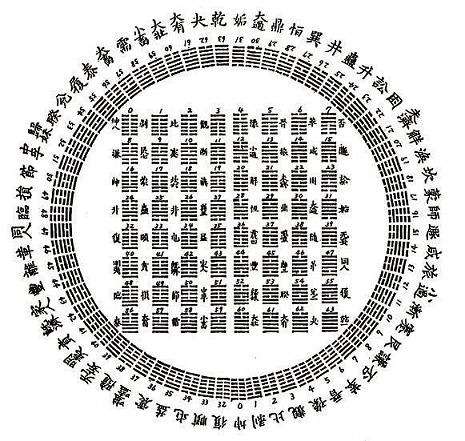

さて、本日の投稿は六十四卦註解の5回目で、

以下33番目から40番目までの8つの卦

33.天山遯(てんざんとん)

34.雷天大壮(らいてんたいそう)

35.火地晉(かちしん)※晉は晋とも書く

36.地火明夷(ちかめいい)

37.風火家人(ふうかかじん)

38.火沢睽(かたくけい)

39.水山蹇(すいざんけん)

40.雷水解(らいすいかい)

について、これまでと同じように、

卦象の図版、卦辞の白文、読み下し文、ひらがな文、

卦辞の大意、井上のコメントと続けて記します。

また、位、中位、応爻、比爻など

卦を読み解く際の基本的な決まりごとについても

概略的な説明を記しました。

〔卦辞白文〕

遯。亨。小利貞。

〔読み下し文〕

遯(とん)は亨(とお)る。小(しょう)貞(ただ)しきに利(り)あり。

〔ひらがな文〕

とんはとおる。しょうただしきにりあり。

〔大意〕

天山遯の時、通じる。小事なら貞正にして叶う。

〔井上のコメント〕

「遯」という文字は、豚に辶がついているんですが、豚は逃げ足の速い動物であることから逃れる、退く、隠す、遁走の意味に。外卦が「天(乾)」で内卦「山(艮)」ですから、山はいくら高くても天には届かずで、天は常に一歩退いてその差は永遠に縮まりません。この卦は7月(旧暦6月)を示す十二消長卦のひとつで、乾為天(0)→天風姤(1)→天山遯(2)→天地否(3)と陰爻(小人の象徴)が徐々に勢力を増し、上の四陽爻を駆逐せんと下から迫ってくる象と見ます。タイミングを見計らう卦とも言え、運気が弱まってきているために早めに撤退するのがよいという暗示があります。小人には、教育を施して導いたり、制するために争うなどいろいろな対処方法があるわけですが、「三十六計逃げるに如かず」「逃げるは恥だが役に立つ」ということわざもあり、易に於いては闇昧(あんまい)な小人から身を守る保全策としていて、逃げる行為を頭ごなしにダメなことだと決めつけていません。時の流れに逆らわず、中央から逃れ退き身を隠し、じっと再起のチャンスを待つこともあるでしょうし、何事も引き際が肝心で、しつこく粘ったり深入りしようとせず、潔く身を引く姿勢も必要でしょう。もちろん、礼儀は忘れてはいけませんから不義理、ケンカ別れとならないようきちんと筋を通し、きれいに最後に締めくくること。

また、爻辞初六は逃げ遅れた者、六二は逃げるべきときにもやることがありとどまる者、九三は逃げたくても後ろ髪を引かれて右往左往する者、九四は好むところがあっても振り切って逃げる者、九五は逃げ方が速やかで美しい者、上九はしがらみが一切無く悠々と逃げる者というように、爻辞に書かれた逃げ方にもそれぞれ個性があってオモシロイですし、応爻と比爻の意味についても参考になるでしょう。

〔卦辞白文〕

大壮。利貞。

〔読み下し文〕

大壮(たいそう)は、貞(ただ)しきに利(り)あり。

〔ひらがな文〕

たいそうは。ただしきにりあり。

〔大意〕

雷天大壮の時、貞正であれば良い。

〔井上のコメント〕

「大壮」は大いに盛んという意。外卦「雷(震)」が内卦「天(乾)」に轟いている状態ですから、陽の力が増大しパワー全開の時といえます。具体的にたとえるなら、「危険も知らずに道路に飛び出していく幼子」「若さや体力に物を言わせて暴走する人」「思い出を回顧することで今の自分と統合させ新しい人生に向かっていく人」といった感じでしょうか。ただ、飛ぶ鳥を落とす勢いがあっても、気持ちばかりが逸って中身が伴わない時とも言え、あまりポジティブになり過ぎても危険です。勢いが強いがために自力を過信して強引に突っ走り、ブレーキの効かない車のようになって、失敗する暗示もあります。また、興奮すると周囲に無理強いするような言動が出やすいので注意しましょう。何を行なうにもワンクッション置いて、一歩退くような気持ちで対処し、内部の充実に目を向けようとする姿勢が大切な時。

ひとつ前の綜卦33.天山遯との関係性について考えてみましょう。遯卦は「逃れる」「退く」「避ける」「隠れる」意をもち、一歩後に引くイメージでしたが、大壮卦の「壮」が盛んという意味なので、一歩前に出るイメージとすれば前後の対比でわかりやすいかもしれません。前に出るんだけれど、気持ちだけが先行していて力が備わっていないので、自己過信せずブレーキをかけましょうという時です。

〔卦辞白文〕

晉。康侯用錫馬藩庶。晝日三接。

〔読み下し文〕

晉(しん)は、康侯(こうこう)用(もっ)て馬(うま)を錫(たてまつ)ること藩庶(はんしょ)たり。晝日(ちゅうじつ)に三(み)たび接(まじ)わる。

〔ひらがな文〕

しんは、こうこうもってうまをたてまつることはんしょたり。ちゅうじつにみたびまじわる。

〔大意〕

火地晉の時、康侯がその功績により多くの馬を賜わり、一日に三回も接見を許される。

〔井上のコメント〕

「晉」は進むこと。「康侯」は国を治める諸侯。「藩庶」は多いこと。「晝日」は日中のこと。この卦は、外卦が「火(離)」、内卦が「地(坤)」ですから、地上に太陽が昇り進む昼間の明るい状態を表しています。また、沢山の馬を賜り、日中三度も王に接見が許されるということから、運気も地位も活力を得て勢いよく上昇する時。すべての状況が整いつつあり、積極的に打って出てこのチャンスを活かしましょう。ただし、スピードが必要なので、すぐ答の出ないようことは見送る姿勢が賢明。内卦坤は陰爻ばかりなので明るさはあってもムードだけということも。しかも互体(三四五爻を外卦、二三四爻を内卦とする変爻之卦)は水山蹇ですから、外見は良くても内部に障害や問題を抱えていることがあり、当然のことながら、どんな幸運状態も永遠に続くわけではなく、下降したときに備え、周囲とよい関係を築く努力も忘れないように。加藤大岳は「進むことを専らにするときは妄進のきらいがあり、この卦では陰爻(初六、六二、六三、六五)を𠮷、陽爻(九四、上六)を凶と判断している」と書いています。

また、晉卦が「昼間の明るい状態」とするなら、次の地火明夷は「夜間の暗い状態」となり、両卦の対比は分かりやすいでしょう。また、一口に「進む」と言ってもその進み方はいろいろです。六十四卦に「進む」意味を含む卦は4つあるので、まわりとの関係や進む勢いを陰陽バランスで見て、進み方の違いを比べることで各々の卦に対する理解が深まります。

03.水雷屯(産みの苦しみを感じながらゆっくり進む)四陰二陽

35.火地晉(まわりを明るくしながら進む)四陰二陽

46.地風升(まわりの引き立てで無理なく進む)四陰二陽

53.風山漸(水がしみ込むようにじわじわ進む)三陰三陽

幕末から明治にかけて実業家として活躍し、易聖として知られる高島嘉右衛門(1832~1914)は、明治5年(1872年)に陸軍大佐の福原実に随行して四国の兵営を建設しに出張した時、甲板上で福原から「わたしには、わが国の前途を予測することはできないが、是非、君の易占でわが国の前途を占ってくれないか」と頼まれ、そのときに得たのが火地晉の六二と言われています。以下その占断内容を記しておくので、晉卦の進み方を理解する参考にしてください。

「二爻は陰爻陰位で中正を得ている。それゆえ資産を有する優れた人々と考える。陰爻ゆえ才能と氣力は弱いが、きちんと税金を納めて国民の義務を果たしている。お国に尽くそうとする気持ちは強いが、六五は陰爻で応じないので、役人として政府の一員になることはできない。だが、二爻は中正ゆえ、真心で国家のことを心配しており、文明開化の流れの中で、道德や仁義が失われていくことを心配している。このことを『六二。晉如たり愁如たり。貞にして吉。六五の支援なく、九四に阻まれて、容易に進むことができない。憂える気持ちを隠せない。憂える気持ちに打ち勝って、六五に順おうとすれば、幸を得る』と云う。二爻は、やがて、政府の一員として国家に貢献して幸に巡り逢う。このことを『玆の介福を其の王母に受く。孫の孝心が祖母に伝わるように、六二の誠心が六五に伝われば、大きな幸を得る』と云う。王母を、日本政府に例えるとよくわかる。」

〔卦辞白文〕

明夷。利艱貞。

〔読み下し文〕

明夷(めいい)は、艱貞(かんてい)に利(り)あり。

〔ひらがな文〕

めいいは、かんていにりあり。

〔大意〕

地火明夷の時は、困難に耐えて貞正を守るのが良い。

〔井上のコメント〕

「明」は明らかなるもの、賢人。「夷」は傷つけ破ること。よって「明夷」は明るさが衰えるの意。この卦は、外卦が表す地の中に内卦の太陽(火)が沈んで光を放てず、あたり真っ暗な夜の状態です。地火明夷は、何かとトラブルが多く、賢明な人が傷つき破れ日の目を見ない時。周囲は小人ばかりですので、へたに動いて才能を表に出そうものなら、攻撃の標的にされ叩かれることでしょう。ただ、明けない夜はありません。「艱」とは日照りに悩む意で、「艱貞」は、苦しみに耐え忍ぶということですから、理不尽な難儀にも腐ることなく、後日に備え実力を蓄え目立たないように忍耐強く過ごすことです。才能を隠し、無能のふりをして難を逃れ、万事表面に立つべからず。

一つ前の遯卦で記したように、遯と明夷の対比はわかりやすいでしょう。八卦「離」も「坤」も対称形なので上卦と下卦をそのまま入れ替えた形。雑卦伝では「晉晝也、明夷誅也。」とあってチュウ、チュウと韻を踏んだ面白い表現になっています。晝は昼の正字体、誅は亡びるの意味で地中に太陽が隠れて明るさが亡びた状態。

また、明夷卦は陰が陽を侵していく意味では、同じ二陽四陰の33.天山遯卦に似たところがありますが、暗い世になった原因は暗愚な君主にあるので、逃げようにも逃げおおせません。卦辞の「艱貞に利あり」とは、逃げ出したい気配を見破られて酷い目に遭うぐらいなら、暗い世に合わせて明徳を隠し、苦しみつつも耐えて正しさを守るのが、明夷に処する道と教えているわけです。

〔卦辞白文〕

家人。利女貞。

〔読み下し文〕

家人(かじん)は、女(おんな)の貞(ただ)しきに利(り)あり。

〔ひらがな文〕

かじんはおんなのただしきにりあり。

〔大意〕

風火家人の時は、女性が貞節をもって家を治めるのが良い。

〔井上のコメント〕

「家人」は家族や仲間、一家人の意。この卦は、外卦「風(巽)」が内卦「火(離)」の勢いを増し、火が燃えて風を起こすことから、家族や身近な人と協力することの重要性を暗示しています。また、中位にある五爻が陽、二爻が陰で、どちらも正位を得ています。五爻は外でバリバリ働く夫を、二爻は家をしっかりと守る妻を象徴するので、互いに協力し合うことで家庭の調和がとれ、結束力が強まります。新規にコトを始めたり脇道に反れたりするよりも、本業を守って集中し、協調性や言動の一致が大切です。また、女性パワーが物を言うときでもあり、問題が起こったときには女性の協力や家族の協力が得られると概してスムーズに運ぶでしょう。外側に打って出るよりも前に、まず内側から整えて行けという物事の順序を示したものでもあり、家族に限らず組織一般にも適用できます。一人の人間として見たときには、外側にある他人の目を気にするよりも、自分の内側から調えよという教訓とも受け取れるようにおもいました。

この卦と次の綜卦38.火沢睽は、文字通り家、小集団内での関係性がテーマの卦。家人卦を人物で解するときには、長女と次女の組み合わせで協力、調和、家族の団らんであるのに対し、睽卦は(睽は「そむく」意)次女と三女(あるいは嫁と小姑)の組み合わせで反感、反目、いがみ合いというように、対比的に理解するといいでしょう。

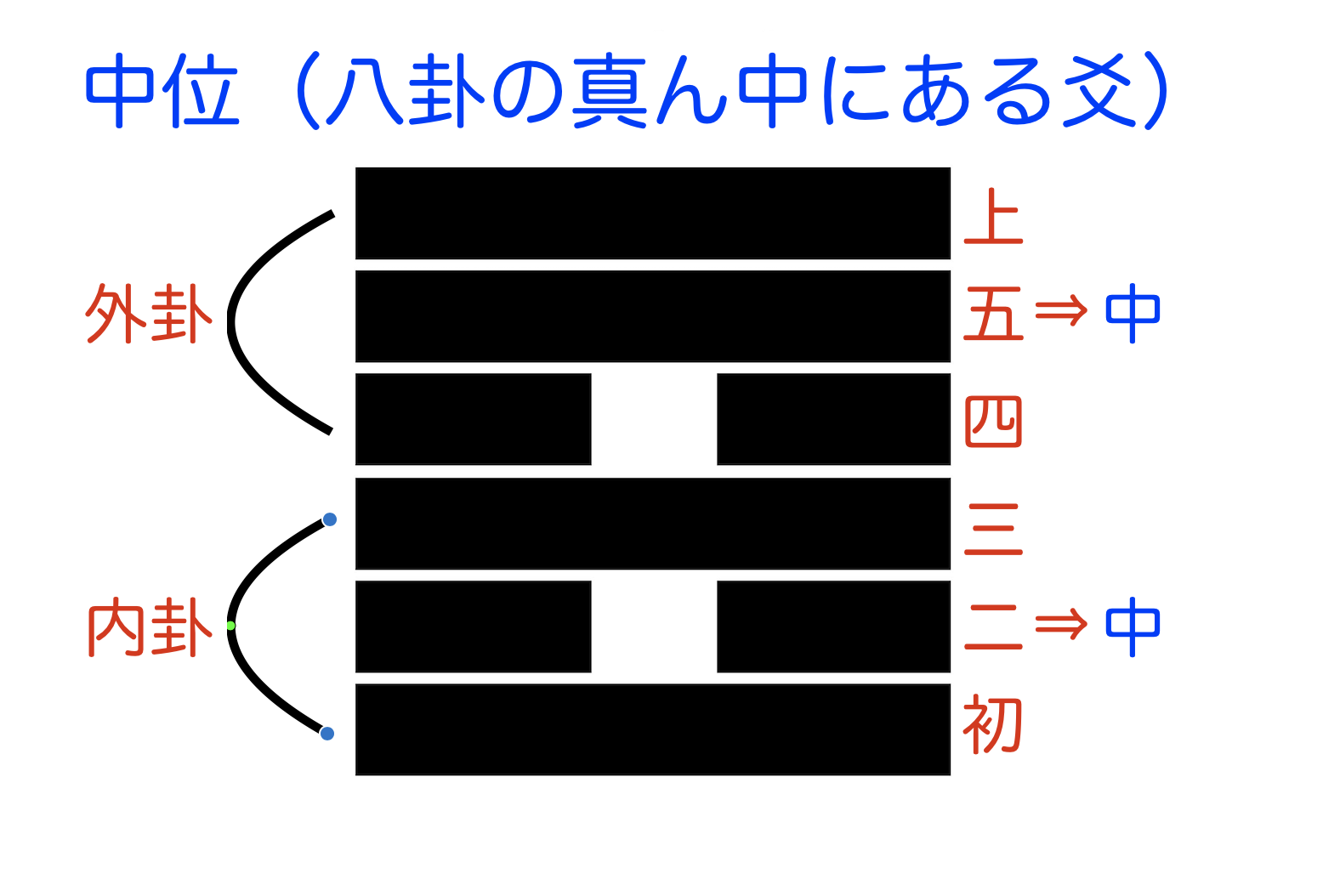

※中位(中を得る)

大成卦(六十四卦)は小成卦(八卦)を二つ組み合わせたものですが、内卦と外卦の八卦に対して三才(天人地)を見て、真ん中(人)にあたる二爻と五爻の2つの爻をとくに「中位」「中」もしくは「中を得る、中を得ている」と表現し、概ね安定している意味に解します。正位にあってなおかつ中を得ている爻を中位正位を縮め「中正」と言うことがあります。

〔卦辞白文〕

睽。小事吉。

〔読み下し文〕

睽(けい)は、小事(しょうじ)は吉(きつ)なり。

〔ひらがな文〕

けいは、しょうじはきつなり。

〔大意〕

火沢睽の時は、小さいことを行なうのには吉。

〔井上のコメント〕

「睽」は相背くの意。この卦は、外卦「火(離)」が次女を、内卦「沢(兌)」の三女を表し、女同士で反目している姿です。この卦の時は、統一がなされず内輪揉め有りとみなします。たとえば、家庭の中で言えば嫁と姑の争い、会社の中で言えば派閥争いといった感じで、万事に行き違いやズレ、対立が生じてスムーズに事が運びません。こういう時は、大きな事は行なわずに内部に目を向け、反目が小さなうちに対処し、調和を図る和解策を練って施すことです。

また、火沢睽の場合は、なぜ卦辞に「小事に吉」とあるかと問うことがこの卦への理解を深めます。繋辞伝には「睽外也、家人内也。」とあり、両卦の対比は分かりやすいものですが、「家人は協力、睽は反目」と真逆の関係を言っているようでいて、そもそも小さな集団内の問題です。両者は深いところではつながっていて同じことを違う側面から見ているにすぎません。対立は本質的なものではなく違いがあって当然と考え、必要以上に嘆いたり過敏に反応したりせずに大らかに捉える姿勢が肝要です。

火沢睽については、寺子屋塾で易経の学習コースを始める前のタイミングで記事を投稿したことがあるので、次のリンク先の記事も併せて参照ください。

〔卦辞白文〕

蹇。利西南。不利東北。利見大人。貞吉。

〔読み下し文〕

蹇(けん)は、西南(せいなん)に利(り)あり。東北(とうほく)に利(り)あらず。大人(たいじん)を見(み)るに利(り)あり。貞(ただ)しくして吉(きつ)。

〔ひらがな文〕

けんは、せいなんにりあり。とうほくにりあらず。たいじんをみるにりあり。ただしくしてきつ。

〔大意〕

水山蹇の時は平坦な西南(坤・地)方位に行くのが良く、険しい東北(艮・山)方位に行くのはよろしくない。有識者に相談することだ。貞正にして吉。

〔井上のコメント〕

「蹇」は文字どおり寒さに足が凍えて進めない様子を表し「ゆきなやむ」意。外卦に険難を示す「水(坎)」があり、内卦に止まるを意味する「山(艮)」があるので、進めば水流に巻き込まれてしまい、退いても険しい山に立ち塞がれるので、穴の底に落ち込んで進退に窮す時。つまり動けば危険に遭遇し、どうにも進むことのできない状況です。今は無理して進まずに止まって反省し、退くかひたすら徳を積むしかありません。卦辞には「大人を見るに利あり」とあり、難にとどまって動けないときは謙虚にして低姿勢に徹し、まわりの人に素直に教えを請うことで道が拓けるます。

蹇と同じ悩み苦しむ意味をもつ卦03.水雷屯と対比させて考えることも理解を助けます。どちらも外卦に「坎(水)」があり同じ険難の最中であっても、水雷屯は、内卦が「雷(震)」なので動く気力があっても未熟で時が至らず、進むことに対する悩み、水山蹇は、内卦が「艮(山)」ですから力が足りず難にとどまって動けないことに対する悩みとなり、似た状況であっても何に悩んでるかが違います。

蹇は奇数卦なので次は綜卦にあたる偶数卦がきますが、「ゆきなやむ」意の次にその蹇難が解決する意味をもつ雷水解が配されているのは自然な順序でもあり、両卦の対比関係はわかりやすいでしょう。

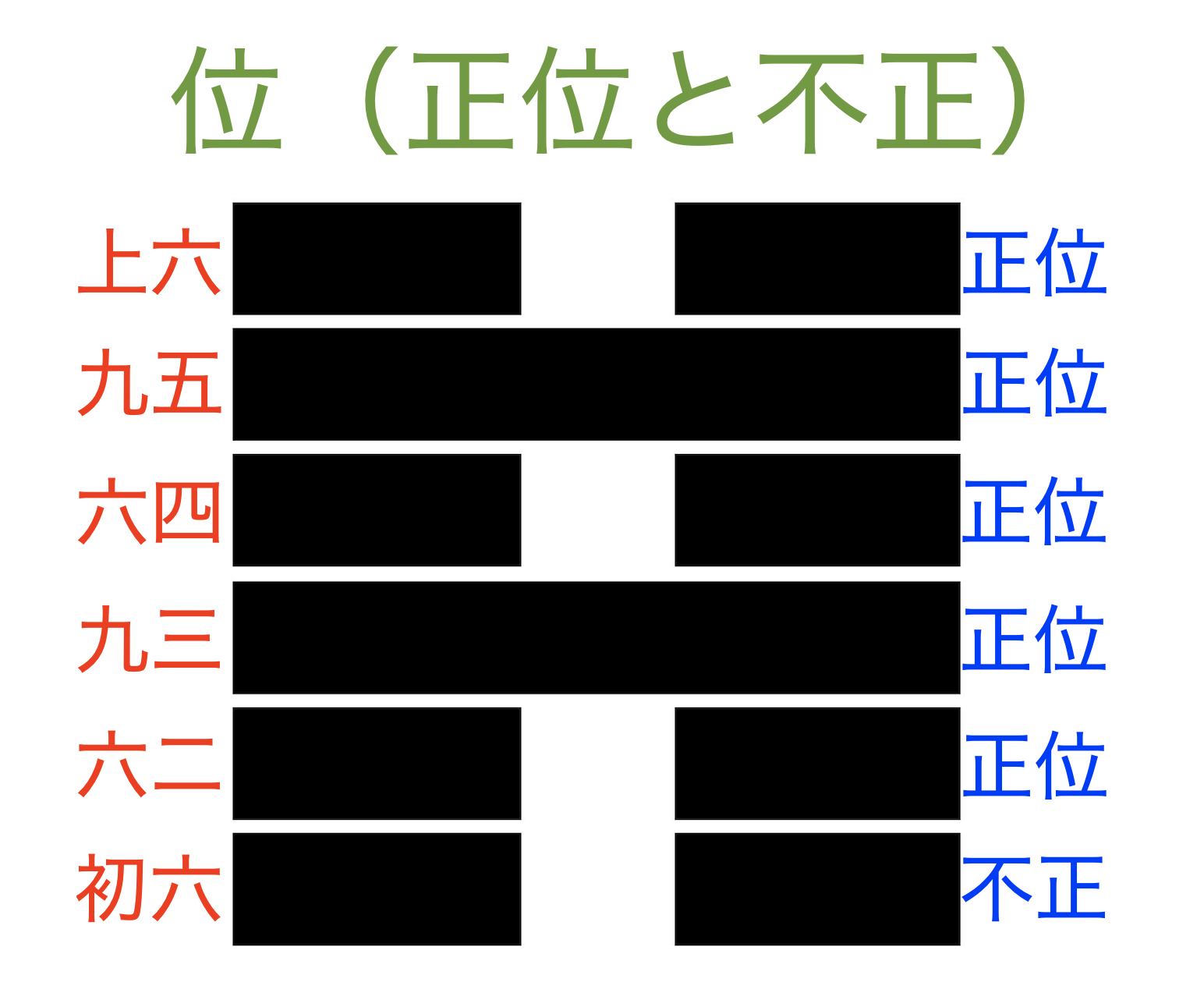

※位について(正位と不正)

⑩「八卦(その5)なぜ六が陰で九が陽」の記事に、易経では奇数を陽、偶数を陰と見ると書きました。初爻・三爻・五爻(奇数爻)は、陽の位にあるので「陽位(ようい)」といい、二爻・四爻・上爻(偶数爻)は、陰の位にあるので「陰位(いんい)」と言います。水山蹇の場合、初爻は陽位なのに陰爻なので「不正」、その他の5つの爻はすべて陽位に「陽爻」が、陰位に「陰爻」があるので、「正位」もしくは「正」と言います。正位にある爻は概ね「志が正しい」ことを、不正にある爻は「志が正しくない」と解釈しますが、その良し悪しの判断は他の爻との関係性や卦自体のもつ意味などとの兼ね合いから流動的になるので、杓子定規に決めつけない姿勢が肝要です。

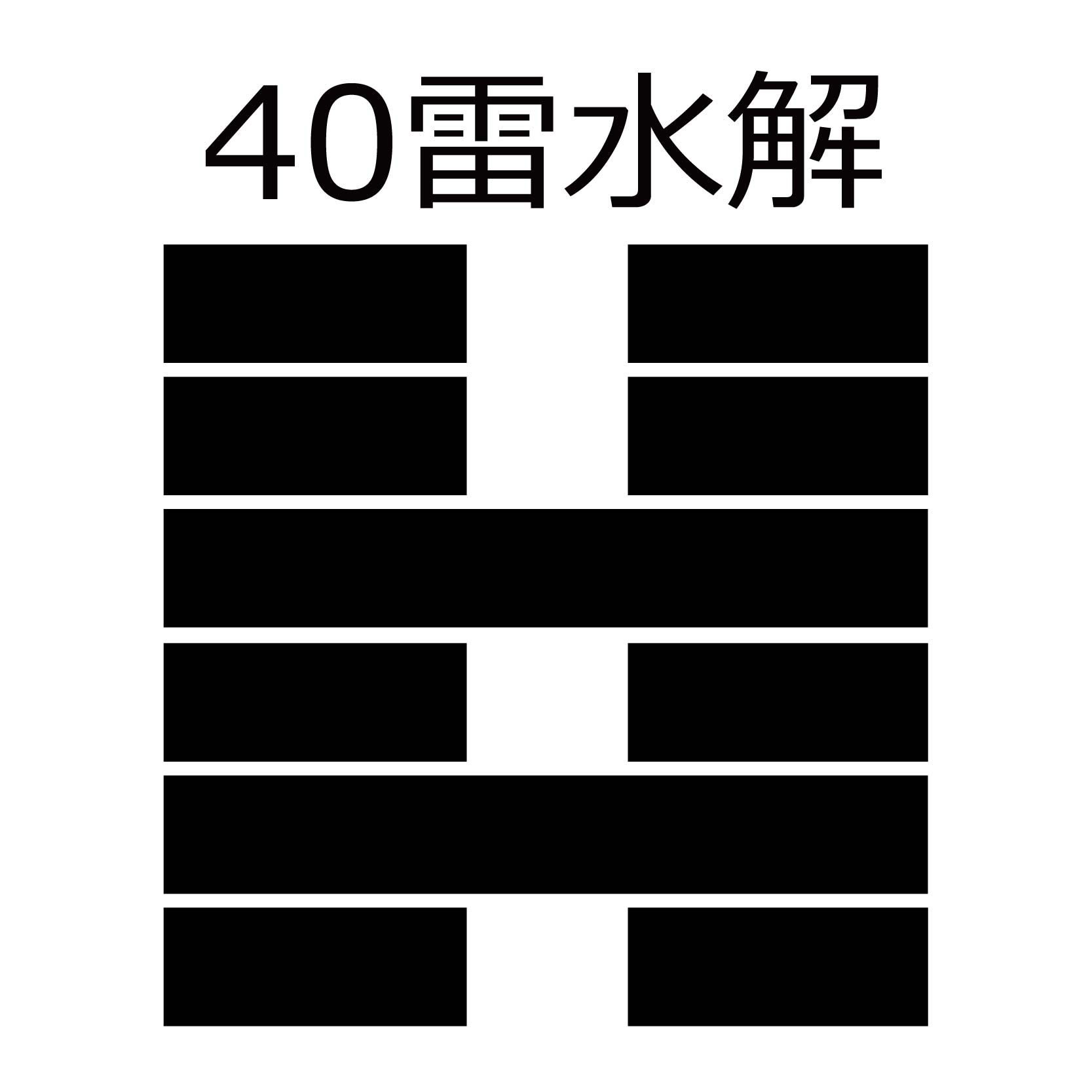

〔卦辞白文〕

解。利西南。无所往。其来復吉。有攸往。夙吉。

〔読み下し文〕

解(かい)は西南(せいなん)に利(り)あり。往(ゆ)くところなければ、それ来(きた)り復(かえ)りて吉(きつ)なり。往(ゆ)くところあれば、夙(はや)くして吉(きつ)なり。

〔ひらがな文〕

かいはせいなんにりあり。ゆくところなければ、それきたりかえりてきつなり。ゆくところあれば、はやくしてきつなり。

〔大意〕

雷水解の時、西南(坤・地)の安らかな方向に進むのが良い。行く所がなければ元の所に戻って吉。行く所があれば早く動いて吉。

〔井上のコメント〕

この卦は外卦の「雷(震)」が行動を、内卦の「水(坎)」が難儀を象徴し、よって「解」つまり、行動することで問題から解放されることや、関係の解消などを暗示しています。また、春の雷が雪解けを促すことになぞらえ、万葉集にある志貴皇子の和歌「石走る垂水の上の早蕨の萌え出ずる春になりにけるかも」に詠まれた早春の風景をイメージすると分かりやすいかもしれません。緊張感が解けて今までの苦労が報われる意味も含んでいますが、気を緩め過ぎないようにという戒めもあり、手を抜かない姿勢が肝要です。雷水解の時は、即断即決がポイントで、グズグズしているとせっかくのチャンスを逃してしまいます。この卦が出たときには、悩める人は即刻手をうつことで、過不足なくスピーディに積極的にコトに対処しましょう。ただし、解卦は良いことばかりでなく、親友と別れたり、契約を解消したりすることも有るので注意して下さい。雑卦伝には「解緩也、蹇難也。」とあり、解卦は悩みが解決し緩んだ状態、蹇卦は動けずフリーズした難い状態と捉えれば、両卦の対比は分かりやすいものと言えますね。

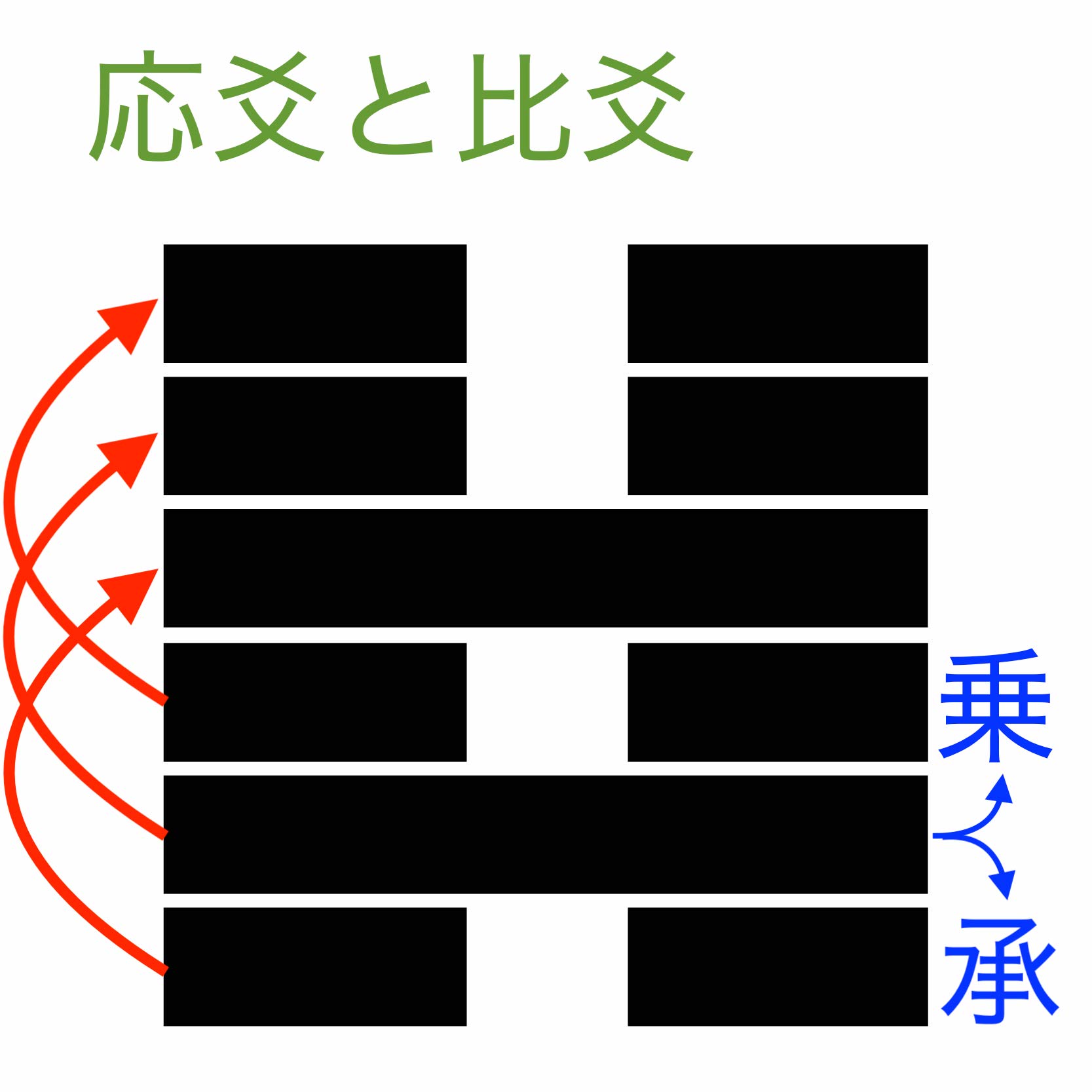

※応爻と比爻

大成卦は小成卦(八卦)を二つ組み合わせたものですが、内卦と外卦の八卦に対し同じ三才(天人地)にあたる初爻と四爻、二爻と五爻、三爻と上爻の三組を応爻関係とみて、その二つが陰陽の組み合わせであれば「応爻あり、応じている」と言い、陽爻同士あるいは陰爻同士の組み合わせを「不応あるいは応爻なし」と言います。

また、爻同士の関係性については応爻のほか隣合った爻に対してみる比爻関係があり、初爻は二爻のみ、上爻は五爻のみで一組しかありませんが、二爻から五爻までの4つの爻は上下に二組ずつあります。また、比爻は陰爻を起点として見て、陽爻が上にある陰爻を「承」とし、陽爻の上にある陰爻を「乗」と称しますが、陽が強く陰が弱い関係性と上にある爻の方が位が高いことから、概ね承の陰爻は好ましい意味に、乗の陰爻は好ましくない意味に解します(例外あり)。

たとえば、解卦の爻辞はどんな状態の時どう解決したかが書かれていて、初六の爻辞は単に「咎無し」とだけ書かれていてシンプルですが、陰爻なので不正不中であっても九四に応じ、また比爻である九二とも承の関係にあるので、問題はないと見るわけです。

六十四卦註解の本日分は以上。

明日も六十四卦の続きで、

41.山沢損から48.水風井までを記す予定です。

【易経関連の主な過去投稿記事】

・わたしが易経から学んだこと

・易経というモノサシをどう活用できるか

・天の時、地の利、人の和———運気を高める三才(響月ケシーさんのYouTube動画より)①

・天の時、地の利、人の和———運気を高める三才(響月ケシーさんのYouTube動画より)②

・ユング「易は自ら問いを発する人に対してのみ己自身を開示する」(今日の名言・その79)