性相近也、習相遠也(『論語』陽貨第十七の2 No.436)

2024/05/11

今日も昨日に続いて

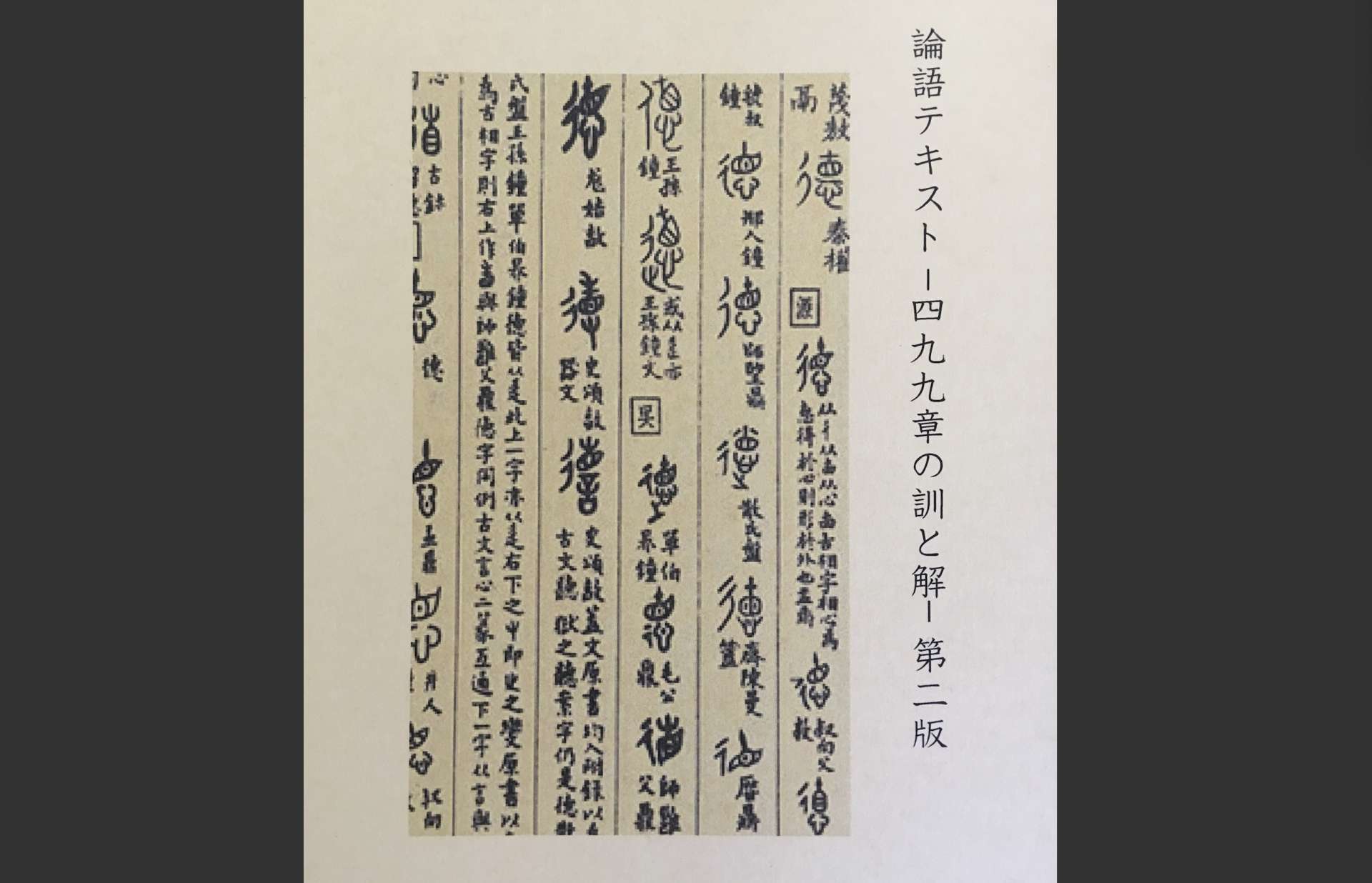

論語499章1日1章読解から。

この記事が今月4回目の投稿になるんですが、

昨日まで3日間は、

主に学習というテーマの周辺に関連する

章句を読んできました。

・不曰如之何如之何者(『論語』衛霊公第十五の15 No.394)

・學如不及、猶恐失之(『論語』泰伯第八の17 No.201)

人間の能力開発について考えるとき、

持って生まれた素質の良し悪しが

言われることがありますが、

それは頭ではなく身体の問題であると述べた

陽貨第十七の2番(通し番号436)を。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【陽貨・第十七】436-17-2

[要旨(大意)]

身体をうごかす習慣の大切さと学習の可能性を述べた章。

[白文]

子曰、性相近也、習相遠也。

[訓読文]

子曰ク、性、相近キナリ、習、相遠キナリ。

[カナ付き訓読文]

子(し)曰(いわ)ク、性(せい)、相(あい)近(ちか)キナリ、習(ならひ)、相(あい)遠(とお)キナリ。

[ひらがな素読文]

しいわく、せい、あいちかきなり、ならい、あいとおきなり。

[口語訳文1(逐語訳)]

先生(孔子)が言われた。「人間の生まれつきの性質は似たようなものだ。習い性によって違いが生まれるだけだ。」

[口語訳文2(従来訳)]

先師がいわれた。――

「人間の生れつきは似たものである。しかししつけによる差は大きい」(下村湖人『現代訳論語』)

[口語訳文3(井上による意訳)]

人間には生まれつきの差はほとんどない。日々の習慣やどれだけ手や身体を動かしたかだけだ。

[語釈]

性:天性、もともとの素質、人間性。

相:「あい」と読み、「たがいに」「いっしょに」と訳す。

近:似ている。

習:習慣、(学んだことを)繰り返し練習すること。小鳥が巣から離れて飛ぶ稽古をしているのが語源。

遠:隔たる、違っている、差がある。

[井上のコメント]

人間の性質や価値が先天的素質によって決まるのか、それとも後天的経験や学習習慣によって決まるのかという議論は、かなり昔からあったようです。古代の貴族や学者の多くは、天賦の素質・才能の影響の強さを唱える者が多かったのに対し、この章で孔子は生得的な資質よりも後天的な習慣のほうが大切であると説いています。固定能力観———つまり、生まれつき才能は決まっていると考える人は、能力というものを大脳という狭い範囲に限定して捉えがちなんですが、孔子の考え方は変動能力観の立場にあって、人間は頭の良し悪しではなく頭を含めた身体の使い方が大事だと述べているんですね。既出章の衛霊公第十五の38番(通し番号417)「子曰有教無類章(人は教育によって善とも悪ともなるもので、はじめから善人悪人の類別があるわけではない。)」と内容が近いと言ってよいでしょう。

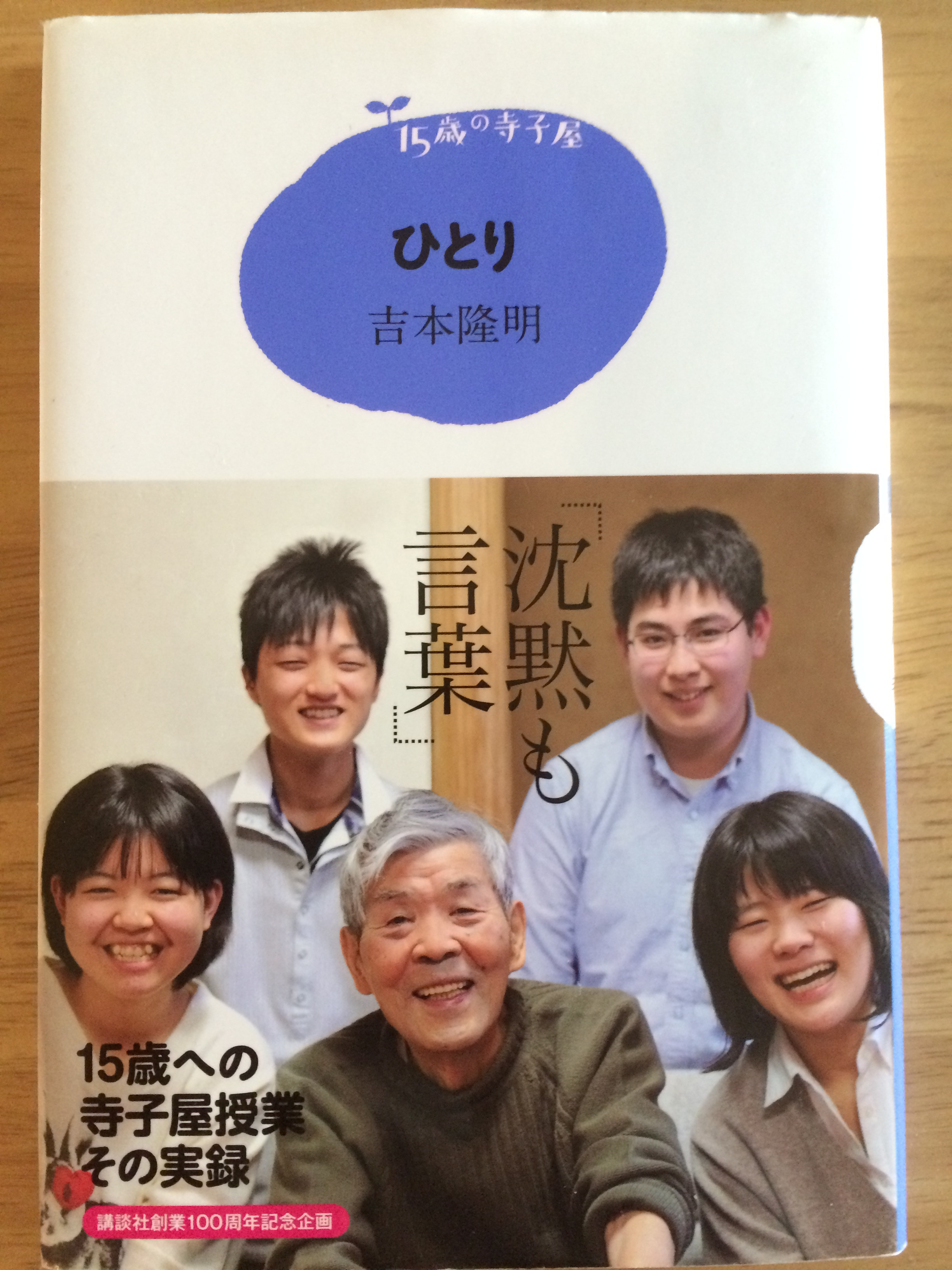

また、わたしが本章を読みながらおもいだしたのは、吉本隆明『ひとり 十五歳の寺子屋』にあった次の箇所です。

「手を動かしてみな。手があなたのダメなところも値打ちも全部ちゃんと知ってるよ。才能があるかどうかなんてことはわからなくっていい。ただ、ひたすらに手を動かしてさえいれば、自分のなんともいえない性格とか、なんともいえない主義とか、なんともいえない自分なりの失敗とかがんばり方とか、そういうものがひとりでに決めていくものがある。そうして決めていった挙げ句のものが、<才能>であり<宿命>なんだと僕は思います。」(P.33より・引用ここまで)

「決め手は大脳でどれだけものを考えたかではなく、手をどれだけ動かしたかにあるんだ」というこの吉本さんの考え方は、孔子が本章で言っていることとかなり近い言葉だと受けとめました。また、九去堂は、本章についての解説・付記のところで、同時代のブッダの言葉を引用したり、「従来訳に『習い相遠し』を”しつけによる差は大きい”と解するのは儒教的な解釈で、孔子在世当時の理解として適当かどうかは疑問。従って”その後の習い性が違っているだけだ”と訳者は訳した。政治権力のない孔子は、枠にはめることを思わなかっただろうから。」と記すなど、とても重要な指摘をしているので参照してください。なお、古注では、この章を次章と合わせて一つの章として読んでいたようです。

[参考]

・論語詳解436陽貨篇第十七(2)性相近き也’(九去堂)

●論語499章1日1章読解 過去の投稿記事一覧

【為政・第二】020-2-04 吾十有五而志乎學、三十而立、四十而不惑

【八佾・第三】063-3-23 子語魯大師樂曰、樂其可知已、始作翕如也

【里仁・第四】073-4-07 人之過也、各於其黨、觀過斯知仁矣

【里仁・第四】076-4-19 君子之於天下也、無適也、無莫也、義之與比

【里仁・第四】077-4-11 君子懐德、小人懷土、君子懷刑、小人懐惠

【里仁・第四】084-4-18 事父母幾諌、見志不從、又敬不違、勞而不怨

【雍也・第六】129-6-10 冉求曰、非不説子之道、力不足也

【雍也・第六】136-6-17 人之生也直、罔之生也、幸而免

【雍也・第六】138-6-19 中人以上、可以語上也、中人以下、不可以語上也

【雍也・第六】146-6-27 中庸之爲德也

【雍也・第六】147-6-28 子貢曰、如能博施於民、而能済濟衆、何如

【述而・第七】148-7-1 述而不作、信而好古、竊比於我老彭

【述而・第七】163-7-16 如我數年、五十以學、易可以無大過矣

【述而・第七】170-7-23 二三子以我爲隠乎、吾無隠乎爾

【子罕・第九】215-9-10 顔淵喟然歎曰、仰之彌高、鑽之彌堅、瞻之在前

【子罕・第九】228-9-23 法語之言、能無從乎、改之爲貴

【子罕・第九】234&235-9-29&30 可與共學、未可與適道、可與適道

【顔淵・第十二】279-12-1 顔淵問仁、子曰、克己復禮爲仁

【子路・第十三】323-13-21 不得中行而與之、必也狂狷乎

【子路・第十三】324-13-22 南人有言、曰、人而無恆、不可以作巫醫

【子路・第十三】325-13-23 君子和而不同、小人同而不和

【子路・第十三】328-13-26 君子泰而不驕、小人驕而不泰

【憲問・第十四】337-14-5 有德者必有言、有言者不必有德

【衛霊公・第十五】381-15-2 賜也、女以予爲多學而識之者與

【衛霊公・第十五】384-15-5 子張問行、子曰、言忠信、行篤敬、雖蠻貊之邦行矣

【衛霊公・第十五】396-15-17 君子義以爲質、禮以行之、孫以出之、信以成之

【季氏・第十六】429-16-9 生而知之者、上也、學而知之者、次也

【陽貨・第十七】443-17-9 小子、何莫學夫詩、詩可以興

【堯曰・第二十】499-20-3 不知命、無以爲君子也、不知禮

【論語読解の参考記事】

・書経・商書「生きる方向軸が一つに定まっていれば吉」(「今日の名言・その7」)

・顔回をめぐる問いと諸星大二郎『孔子暗黒伝』のこと

・安田登『役に立つ古典』〜古典から何を学ぶか〜

・情報洪水の時代をどう生きるか(その6)

・問題解決ツールのコレクターになっていませんか?(つぶやき考現学 No.59)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●2021.9.1~2023.12.31記事タイトル一覧は

こちらの記事(旧ブログ)からどうぞ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆寺子屋塾に関連するイベントのご案内☆

5/12(日) 第26回経営ゲーム塾Bコース

6/16(日) インタビューゲーム4hセッション