吾嘗終日不食、終夜不寢(『論語』衛霊公第十五の30 No.409)

2024/05/24

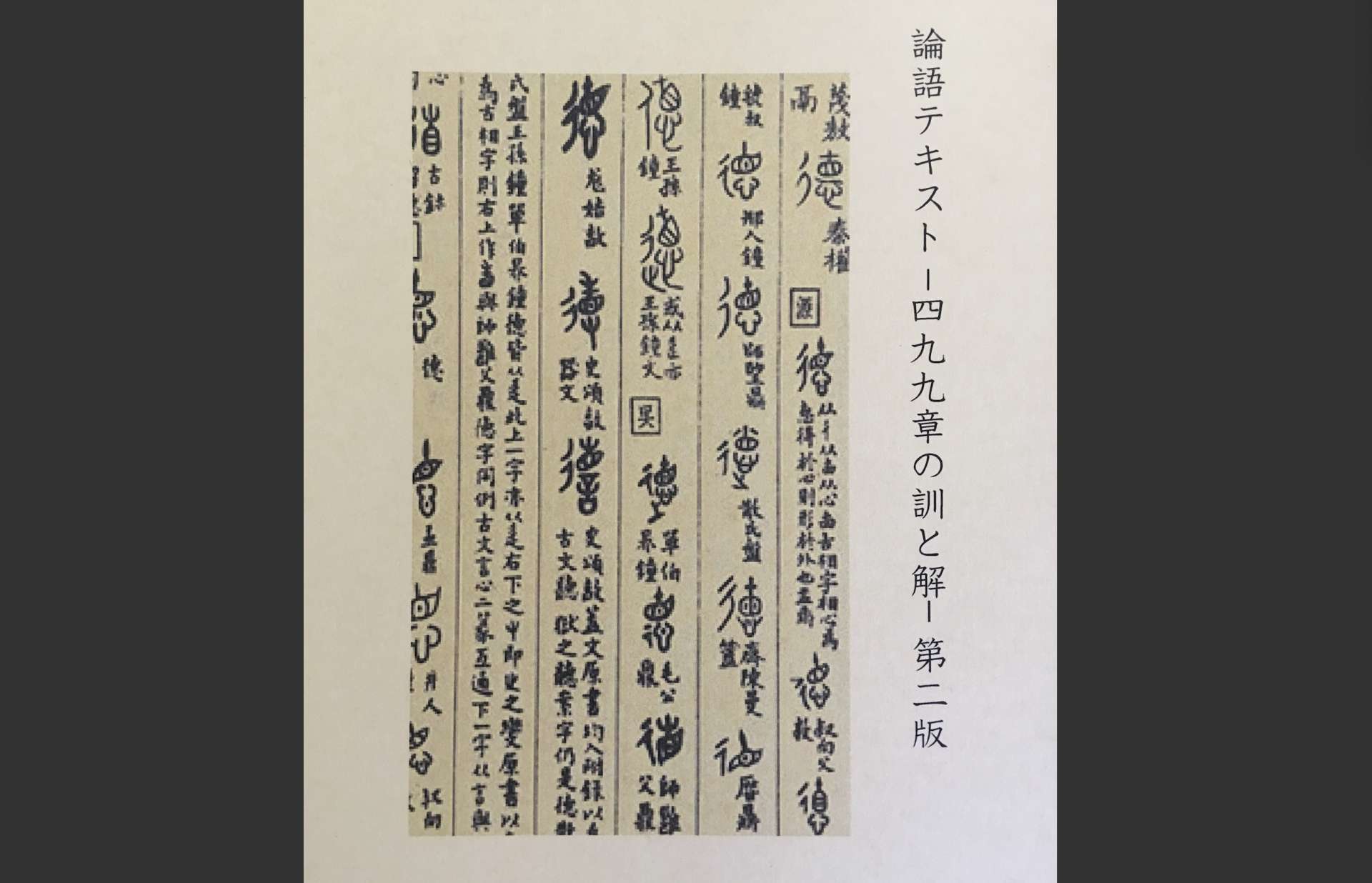

今月は5/8から古典研究カテゴリで、

論語についての記事を続けて投稿しています。

この記事が今月17回目の投稿になるんですが、

途中5/18は、安田登さんの本から

論語について書かれた箇所を引用して紹介し、

また、5/21は、

河村真光さんが書かれた易経の解説本

『易経読本 入門と実践』から

火風鼎の占例として論語に触れた箇所を紹介するなど

・論語と易経のつながりに触れて(5/21日筮で火風鼎を得て)

横道に逸れ、中やすみ的な記事を投稿しました。

基本はわたしが

2019年元旦から2020年5月半ばまで、

継続して行った論語499章1日1章読解から

主に〝学習〟というテーマの

周辺に関連する章句を読んでいます。

・不曰如之何如之何者(『論語』衛霊公第十五の15 No.394)

・學如不及、猶恐失之(『論語』泰伯第八の17 No.201)

・性相近也、習相遠也(『論語』陽貨第十七の02 No.436)

・我未見好仁者惡不仁者(『論語』里仁第四の04 No.072)

・子貢問君子、子曰、先行其言(『論語』為政第二の13 No.029)

・中人以上可以語上也(『論語』雍也第六の19 No.138)

・子所雅言、詩書執禮(『論語』述而第七の17 No.164)

・質勝文則野、文勝質則史(『論語』雍也第六の16 No.135)

・述而不作、信而好古(『論語』述而第七の01 No.148)

・默而識之、學而不厭(『論語』述而第七の02 No.149)

・興於詩、立於禮、成於樂(『論語』泰伯第八の08 No.192)

・知之者、不如好之者、好之者、不如樂之者(『論語』雍也第六の18 No.137)

さて、本日の記事で取りあげるのは、

自分ひとりのアタマで考えることも大事だが、

それも程度問題であって、

書物などから情報を得たり、

人に聞いたりする方がより大事と

孔子が述べている

衛霊公第十五の30番(通し番号409)を。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【衛霊公第十五】409-15-30

[要旨(大意)]

自分ひとりだけで思考することには節度が必要で、他との関わりの中で学習する姿勢の優位性を孔子が述べている章。

[白文]

子曰、吾嘗終日不食、終夜不寢、以思、無益、不如學也。

[訓読文]

子曰ク、吾嘗テ終日食ハズ、終夜寢ネズ、以テ思フ、益無シ、學ブニ如カザルナリ。

[カナ付き訓読文]

子(し)曰(いわ)ク、吾(われ)嘗(かつ)テ終日(しゅうじつ)食(くら)ハズ、終夜(しゅうや)寢(い)ネズ、以(もっ)テ思(おも)フ、益(えき)無(な)シ、學(まな)ブニ如(し)カザルナリ。

[ひらがな素読文]

しいわく、われかつてしゅうじつくらわず、しゅうやいねず、もっておもう、えきなし、まなぶにしかざるなり。

[口語訳文1(逐語訳)]

先生(孔子)が言われた。「わたしは以前、一日中食事もせず、一晩中寝もしないで考えたことがあるが、無駄だった。学ぶことには及ばないね。」

[口語訳文2(従来訳)]

先師がいわれた。――

「私は、かつて、一日中飯も食わず、一晩中眠りもしないで思索にふけったことがあった。しかしなんの得るところもなかった。やはり学ぶにこしたことはない」(下村湖人『現代訳論語』)

[口語訳文3(井上の意訳)]

先生が言われた。「以前わたしは、丸一日飲み食いせず眠りもせず考えたことがあったが、あまり効果的だったとはおもえなかった。そうした体験から、ひとりで考えているよりも本を読んだり人に聞いたりして学ぶことを大事だと考えるようになった。」

[語釈]

嘗:「かつて」と読む。「以前~したことがある」「以前~していた」と訳す。

終日:一日じゅう。

食:「くらう」と読む。食べる。

終夜:一晩じゅう。

寝:「いぬ」と読む。寝る。

不如:「~にしかず」と読む。「~に及ばない」「~の方がよい」と訳す。比較する言い方。

[井上のコメント]

本章を読み解くポイントは2つあって、ひとつは、自分の身体を極限まで追い込む修行や自分を痛めつける苦行の是非についてであり、もうひとつは、考えることに対して学ぶことの優位性についてです。まず、前者に関してですが、孔子は、自身の経験を通して苦行の無意味さを悟ったと述べていて、この辺りの見解は、ほぼ同時代に生きていた釈迦とも共通しているように感じました。後者については、為政第二の15番(通し番号031)「學ンデ思ハザレバ則チ罔シ、思フテ學バザレバ則チ殆シ。(師から学ぶだけで自分で考えないと、いのちというものは見えてこない。自分で考えるだけで師から学ばなければ、いのちを過つ危険がある。)」で述べていた考え方を踏まえ、本章では学ぶことの大事さを述べているわけですが、だからといって孔子は、思うこと、すなわち自分ひとりで考えること自体を否定しているわけではありません。時と場合によりけりで、結局はバランスなのですから。それを敢えて本章では「学ぶことが大事だ」と孔子が強調しているのは、それだけ人間というものは、自説を主張することに長けてはいても、人の話に虚心耳を傾けるということができない・・・つまり、学び方というものを知らない人が多いという世の中を鑑みてのことなのかもしれません。

余談ですが、わたし自身は、7年間小中学生を教えた進学塾専任講師の体験から、ひとつひとつ手トリ足トリで教えていったら、全然時間が足りなくなってしまうことに気づいて、自分は何を学びたいのかを自分で自覚し、何をどのように学ぶのが効果的であるのか———つまり、自分自身を知ることや、学び方を学べる場づくりのほうが大事だと考えるに至って、いまの寺子屋塾を始めたのですが、そういう点ではおそらく孔子の時代も今日も、あまり状況は変わっていないのでしょう。為政第二の15番に付した井上のコメントを[参考]に再掲します。本章に関する九去堂のコメントは、孔子のこの言葉を門人たちがどう理解したかを考察しながら、興味深い見解を記していて参考になるところが多いようにおもいました。

[参考]

※為政第二の15番(通し番号031)への井上のコメント(再録)

・この章は、「師から学ぶだけで自分で考えないと(どんなに知識や技術を得ても)確かなものにならない。自分で考えるだけで師から学ばなければ(独善に陥って)危険である。」という解釈が一般的ですが、論語のなかでもっとも重要な「仁」という概念を、人と人との間に偶発的に立ち現れる〈いのち〉と捉える小倉紀蔵さんの解釈を採りました。(『新しい論語』P.205~206参照)

たとえば、人間には、他人に聞けばすぐに解決するようなことを、無知な自分を恥ずかしがって人に聞こうとしないところがあるし、本を読めば書いてあるようなことを面倒くさがって知ろうとしないところがあります。また、逆に自分の頭でじっくり考えて答えを出すべきことを、安易に人を頼って聞こうとしてしまうところがあるのではないでしょうか。

孔子が考える「学ぶこと」の中心は、周代の政治や礼制、倫理の学習であり、基本的に先人の知恵を学ぶことにあったと言ってよいでしょう。また、孔子が考える「思うこと」の中心は、自分の頭で自ら考えようとする姿勢にありましたが、衛霊公第十五の30章(通し番号309)に「ものを食べず、眠らず、一晩中考え続けたが、得られるものは無かった(→思うだけではダメである。思うことは学ぶことには敵わない)」とあり、孔子は「師や書物からの経験的な学習=学ぶこと」と「自分自身の合理的な思索=思うこと」との絶妙なバランスのなかに、〈いのち〉が立ち現れると考えたのでしょう。

よって、学ぶことが優位の人間か、思うこと優位の人間かを自覚していること、そして、人に問うことで解決する課題と、自ら考えるべき課題を弁別しようとする姿勢が、何より重要だとおもうのです。

・論語詳解409衛霊公篇第十五(31)吾嘗て終日(九去堂)

●論語499章1日1章読解 過去の投稿記事一覧

【為政・第二】020-2-04 吾十有五而志乎學、三十而立、四十而不惑

【八佾・第三】063-3-23 子語魯大師樂曰、樂其可知已、始作翕如也

【里仁・第四】073-4-07 人之過也、各於其黨、觀過斯知仁矣

【里仁・第四】076-4-19 君子之於天下也、無適也、無莫也、義之與比

【里仁・第四】077-4-11 君子懐德、小人懷土、君子懷刑、小人懐惠

【里仁・第四】084-4-18 事父母幾諌、見志不從、又敬不違、勞而不怨

【雍也・第六】129-6-10 冉求曰、非不説子之道、力不足也

【雍也・第六】136-6-17 人之生也直、罔之生也、幸而免

【雍也・第六】137-6-18 知之者、不如好之者、好之者、不如樂之者

【雍也・第六】138-6-19 中人以上、可以語上也、中人以下、不可以語上也

【雍也・第六】146-6-27 中庸之爲德也

【雍也・第六】147-6-28 子貢曰、如能博施於民、而能済濟衆、何如

【述而・第七】148-7-01 述而不作、信而好古、竊比於我老彭

【述而・第七】163-7-16 如我數年、五十以學、易可以無大過矣

【述而・第七】170-7-23 二三子以我爲隠乎、吾無隠乎爾

【子罕・第九】215-9-10 顔淵喟然歎曰、仰之彌高、鑽之彌堅、瞻之在前

【子罕・第九】228-9-23 法語之言、能無從乎、改之爲貴

【子罕・第九】234&235-9-29&30 可與共學、未可與適道、可與適道

【顔淵・第十二】279-12-01 顔淵問仁、子曰、克己復禮爲仁

【子路・第十三】323-13-21 不得中行而與之、必也狂狷乎

【子路・第十三】324-13-22 南人有言、曰、人而無恆、不可以作巫醫

【子路・第十三】325-13-23 君子和而不同、小人同而不和

【子路・第十三】328-13-26 君子泰而不驕、小人驕而不泰

【憲問・第十四】337-14-05 有德者必有言、有言者不必有德

【衛霊公・第十五】381-15-02 賜也、女以予爲多學而識之者與

【衛霊公・第十五】384-15-05 子張問行、子曰、言忠信、行篤敬、雖蠻貊之邦行矣

【衛霊公・第十五】396-15-17 君子義以爲質、禮以行之、孫以出之、信以成之

【季氏・第十六】429-16-09 生而知之者、上也、學而知之者、次也

【陽貨・第十七】443-17-09 小子、何莫學夫詩、詩可以興

【堯曰・第二十】499-20-03 不知命、無以爲君子也、不知禮

●論語読解の参考になる過去投稿記事

・情報洪水の時代をどう生きるか(その6)

・顔回をめぐる問いと諸星大二郎『孔子暗黒伝』のこと

・書経・商書「生きる方向軸が一つに定まっていれば吉」(「今日の名言・その7」)

・問題解決ツールのコレクターになっていませんか?(つぶやき考現学 No.59)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●2021.9.1~2023.12.31記事タイトル一覧は

こちらの記事(旧ブログ)からどうぞ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆寺子屋塾に関連するイベントのご案内

6/16(日) インタビューゲーム4hセッション