子不語怪力亂神(『論語』述而第七の20 No.167)

2024/05/28

今月は5/8から古典研究カテゴリで、

論語についての記事を続けて投稿しています。

この記事が今月21回目の投稿になるんですが、

途中5/18は、安田登さんの本から

論語について書かれた箇所を引用して紹介し、

また、5/21は、

河村真光さんが書かれた易経の解説本

『易経読本 入門と実践』から

火風鼎の占例として論語に触れた箇所を紹介するなど

・論語と易経のつながりに触れて(5/21日筮で火風鼎を得て)

横道に逸れ、中やすみ的な記事を投稿しました。

基本はわたしが

2019年元旦から2020年5月半ばまで、

継続して行った論語499章1日1章読解から

主に〝学習〟というテーマの

周辺に関連する章句を読んでいます。

・不曰如之何如之何者(『論語』衛霊公第十五の15 No.394)

・學如不及、猶恐失之(『論語』泰伯第八の17 No.201)

・性相近也、習相遠也(『論語』陽貨第十七の02 No.436)

・我未見好仁者惡不仁者(『論語』里仁第四の04 No.072)

・子貢問君子、子曰、先行其言(『論語』為政第二の13 No.029)

・中人以上可以語上也(『論語』雍也第六の19 No.138)

・子所雅言、詩書執禮(『論語』述而第七の17 No.164)

・質勝文則野、文勝質則史(『論語』雍也第六の16 No.135)

・述而不作、信而好古(『論語』述而第七の01 No.148)

・默而識之、學而不厭(『論語』述而第七の02 No.149)

・興於詩、立於禮、成於樂(『論語』泰伯第八の08 No.192)

・知之者、不如好之者、好之者、不如樂之者(『論語』雍也第六の18 No.137)

・吾嘗終日不食、終夜不寢(『論語』衛霊公第十五の30 No.409)

・三年學、不至於穀、不易得也(『論語』泰伯第八の12 No.196)

・君子有九思、視思明、聽思聰、色思溫(『論語』季氏第十六の10 No.430)

さて、本日の記事で取りあげるのは

孔子自身ではなく門人の言葉です。

論語は孔子と門人たちの言行録ですから、

孔子の言葉だけでなく、

孔子と門人の対話を記したものや、

門人の言葉だけのものもあり、

本章は門人の述懐というか、

「孔子という人はこういう人だった」と

門人の言葉を記した

述而第七の20番(通し番号167)を。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【述而・第七】167-7-20

[要旨(大意)]

孔子が語らなかった4つのことを門人が記し、孔子の現実的な姿勢を簡潔に述べた章。

[白文]

子不語怪力亂神。

[訓読文]

子、語ラズ、怪、力、亂、神。

[カナ付き訓読文]

子(し)、語(かた)ラズ、怪(かい)、力(りき)、乱(らん)、神(しん)。

[ひらがな素読文]

し、かたらず、かい、りょく、らん、しん。

[口語訳文1(逐語訳)]

先生は、怪しげなこと、暴力沙汰、無秩序、神秘を語らなかった。

[口語訳文2(従来訳)]

先師は、妖怪変化とか、腕力沙汰とか、醜聞とか、超自然の霊とか、そういったことについては、決して話をされなかった。(下村湖人『現代訳 論語』)

[口語訳文3(井上の意訳)]

先生(孔子)は、何でも語られたわけではなく、怪異、暴力、反乱、鬼神については積極的には語ろうとされませんでした。この世には語りえぬことが存在することを悟っておられたのではないでしょうか。

[語釈]

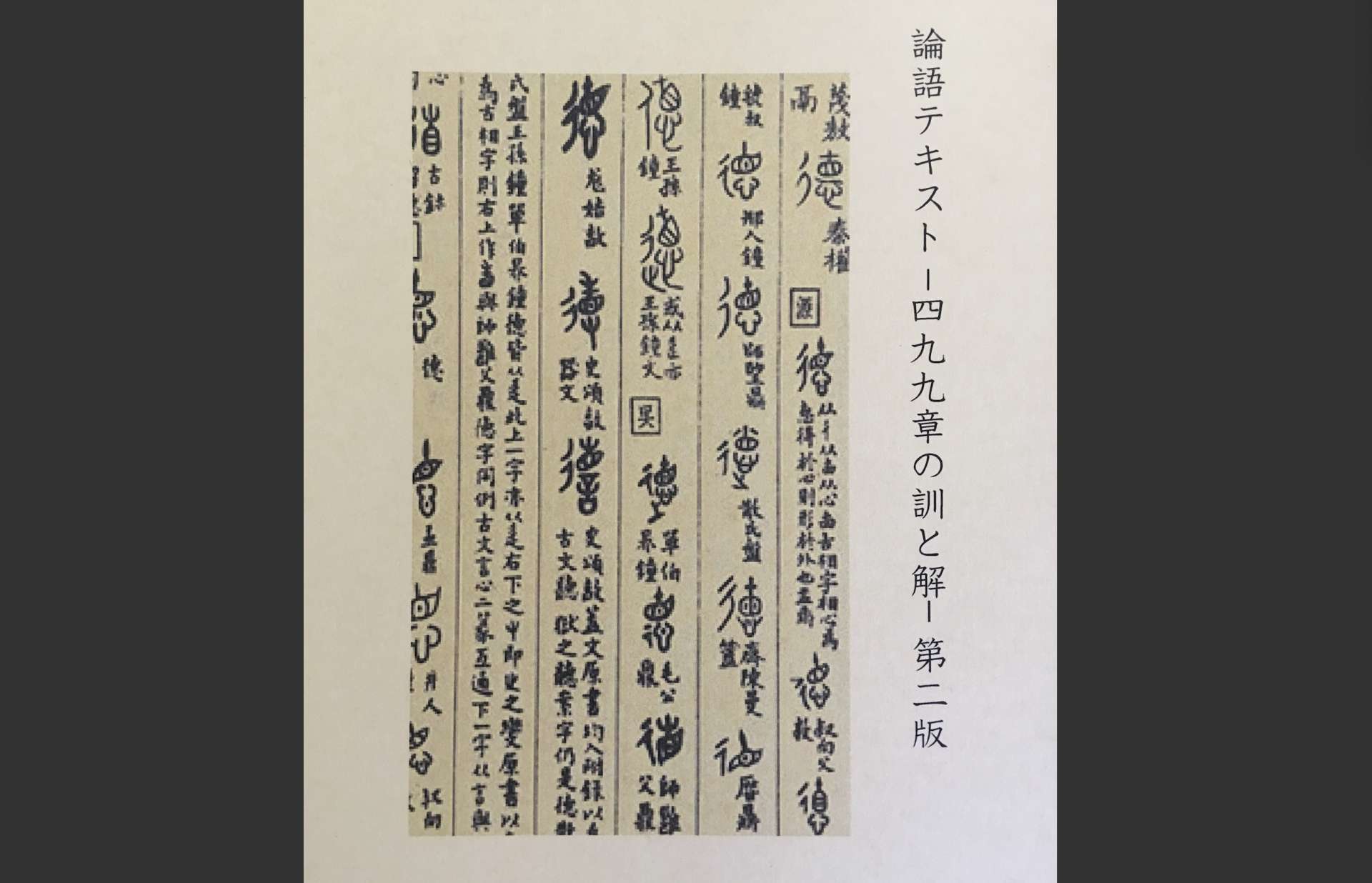

怪:怪奇、奇怪なこと、妖怪変化、異体字「恠」のテキスト有り

力:暴力、武勇伝。「りき」と読んでもよい。

乱:反乱、無秩序、背徳、道を乱すこと。

神:神秘、神仏霊験記などの超自然現象。

怪力乱神:4つに区切らず「怪力」と「乱神」の2つとする説有り。

[井上のコメント]

この章も短いためにさまざまな解釈があるようです。4項目のそれぞれについて、「怪」は妖怪変化の不可思議さ、「力」は暴力沙汰や常軌を逸する力技、「乱」は臣が君、子が親を殺すという無秩序、「神」は見えない霊や鬼神の存在など、漢字そのものだけでなく、そこから連想されるものまで含めていくとかなり多様な解釈が可能でしょう。

ただ、本章は孔子自身の言葉をそのまま記したものではないので、あまり細部にとらわれずシンプルに「先生は超自然的なこと、非現実的なことはわたしたちに積極的には語ろうとしなかった」と、門人がそのように孔子を見ていたと読めばスッキリします。そうした見地からすると、北宋時代の儒学者・謝良佐(1050~1103)の注釈、「聖人は常を語りて怪を語らず、徳を語りて力を語らず、治を語りて乱を語らず、人を語りて神を語らず」が簡潔かつ的を得ているように感じました。

また、前記した口語訳文で示したように「怪力乱神」は1字ずつ1項目として区切るのが一般的な解釈ですが、2字ずつで2項目として区切って「怪力」(→道理に外れた力)「乱神」(→正しくない神、超常現象)とする解釈もあります。荻生徂徠は、孔子の時代における「語」という言葉は、教誨(おしえさとす)という意味で「言う」という意味の「曰」「謂」と区別していたので、門人たちに教えるときに,孔子はこれらのことを語らなかったが、日常的には語ることもあったとしているようです。

儒教は、祖先崇拝や天命思想、服喪、祭祀儀礼といった、宗教としての側面も色濃くもってはいるものの、他の宗教のように神仏や教祖を崇拝する姿勢や、奇蹟などの超常現象を重んじるような姿勢はあまり感じられず、そのあたりは始祖である孔子自身が、この章で述べられているような現実主義的な側面をつよくもっていた人だったからかもしれません。ただ、論語には、孔子自身の精神波動と、孔子の死後に門人たちや儒学者たちに形づくられていった要素が一緒になって登場するので、混同しないように気をつけたいものです。

●論語499章1日1章読解 過去の投稿記事一覧

【為政・第二】020-2-04 吾十有五而志乎學、三十而立、四十而不惑

【八佾・第三】063-3-23 子語魯大師樂曰、樂其可知已、始作翕如也

【里仁・第四】073-4-07 人之過也、各於其黨、觀過斯知仁矣

【里仁・第四】076-4-19 君子之於天下也、無適也、無莫也、義之與比

【里仁・第四】077-4-11 君子懐德、小人懷土、君子懷刑、小人懐惠

【里仁・第四】084-4-18 事父母幾諌、見志不從、又敬不違、勞而不怨

【雍也・第六】129-6-10 冉求曰、非不説子之道、力不足也

【雍也・第六】136-6-17 人之生也直、罔之生也、幸而免

【雍也・第六】137-6-18 知之者、不如好之者、好之者、不如樂之者

【雍也・第六】138-6-19 中人以上、可以語上也、中人以下、不可以語上也

【雍也・第六】146-6-27 中庸之爲德也

【雍也・第六】147-6-28 子貢曰、如能博施於民、而能済濟衆、何如

【述而・第七】148-7-01 述而不作、信而好古、竊比於我老彭

【述而・第七】163-7-16 如我數年、五十以學、易可以無大過矣

【述而・第七】170-7-23 二三子以我爲隠乎、吾無隠乎爾

【子罕・第九】215-9-10 顔淵喟然歎曰、仰之彌高、鑽之彌堅、瞻之在前

【子罕・第九】228-9-23 法語之言、能無從乎、改之爲貴

【子罕・第九】234&235-9-29&30 可與共學、未可與適道、可與適道

【顔淵・第十二】279-12-01 顔淵問仁、子曰、克己復禮爲仁

【子路・第十三】323-13-21 不得中行而與之、必也狂狷乎

【子路・第十三】324-13-22 南人有言、曰、人而無恆、不可以作巫醫

【子路・第十三】325-13-23 君子和而不同、小人同而不和

【子路・第十三】328-13-26 君子泰而不驕、小人驕而不泰

【憲問・第十四】337-14-05 有德者必有言、有言者不必有德

【衛霊公・第十五】381-15-02 賜也、女以予爲多學而識之者與

【衛霊公・第十五】384-15-05 子張問行、子曰、言忠信、行篤敬、雖蠻貊之邦行矣

【衛霊公・第十五】396-15-17 君子義以爲質、禮以行之、孫以出之、信以成之

【衛霊公・第十五】409-15-30 吾嘗終日不食、終夜不寢

【季氏・第十六】429-16-09 生而知之者、上也、學而知之者、次也

【季氏・第十六】430-16-10 君子有九思、視思明、聽思聰、色思溫

【陽貨・第十七】443-17-09 小子、何莫學夫詩、詩可以興

【堯曰・第二十】499-20-03 不知命、無以爲君子也、不知禮

●論語読解の参考になる過去投稿記事

・情報洪水の時代をどう生きるか(その6)

・顔回をめぐる問いと諸星大二郎『孔子暗黒伝』のこと

・書経・商書「生きる方向軸が一つに定まっていれば吉」(「今日の名言・その7」)

・問題解決ツールのコレクターになっていませんか?(つぶやき考現学 No.59)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●2021.9.1~2023.12.31記事タイトル一覧は

こちらの記事(旧ブログ)からどうぞ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆寺子屋塾に関連するイベントのご案内

6/16(日) インタビューゲーム4hセッション