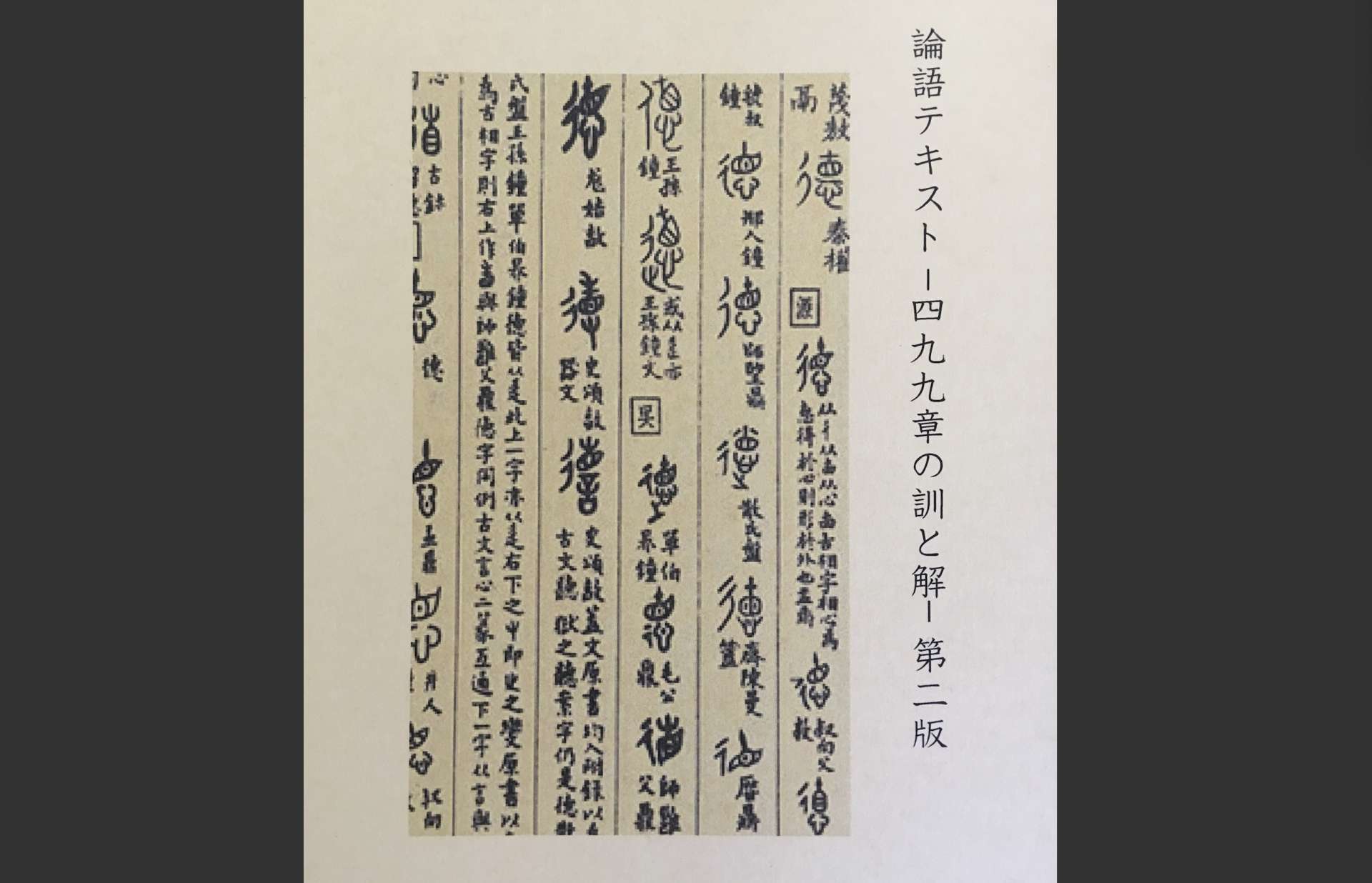

子所雅言、詩書執禮(『論語』述而第七の17 No.164)

2024/05/16

今日も昨日に続いて

論語499章1日1章読解から。

この記事が今月9回目の投稿になるんですが、

これまで主に〝学習〟というテーマの

周辺に関連する章句を読んでいます。

・不曰如之何如之何者(『論語』衛霊公第十五の15 No.394)

・學如不及、猶恐失之(『論語』泰伯第八の17 No.201)

・性相近也、習相遠也(『論語』陽貨第十七の02 No.436)

・我未見好仁者惡不仁者(『論語』里仁第四の04 No.072)

・子貢問君子、子曰、先行其言(『論語』為政第二の13 No.029)

・中人以上可以語上也(『論語』雍也第六の19 No.138)

今日では、ビジネス書や自己啓発関連の書籍が

たくさん出版されていますが、

渋沢栄一『論語と算盤』を筆頭に、

そうしたものの中には、

論語を素材にしたものも散見されます。

結局、どんなものも無からは生ぜず、

元となる原因があるわけですから、

こんにち存在している多くの知見も

その源流をたどっていけば、

それが論語に端を発するものもあるでしょうし、

古典とよばれるものの価値が

どれほど大きいか想像できることでしょう。

今日はそうした古典の大切さに触れている

述而第七の17(通し番号164)を。

(引用ここから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【述而・第七】164-7-17

[要旨(大意)]

孔子が古典を尊重する姿勢について述べている章。

[白文]

子所雅言、詩書執禮、皆雅言也。

[訓読文]

子ノ雅言スル所ハ、詩、書、執禮、皆雅言ナリ。

[カナ付き訓読文]

子(し)ノ雅言(がげん)スル所(ところ)ハ、詩(し)、書(しょ)、執礼(しつれい)、皆(みな)雅言(がげん)ナリ。

[ひらがな素読文]

しのがげんするところは、し、しょ、しつれい、みながげんなり。

[口語訳文1(逐語訳)]

先生が古語で発音されたのは『詩経』と『書経』。儀式の作法もみな古語だった。

[口語訳文2(従来訳)]

先師が毎日語られることは、詩・書・執礼の三つである。この三つだけは実際毎日語られる。(下村湖人『現代訳論語』)

[口語訳文3(井上の意訳)]

先生(孔子)がいつも語られることは『詩経』と『書経』でした。礼を実践する人も、みなこれを毎日語られていました。

[コメント]

この章は、古注と新注で「雅言」の「雅」をどう解するかが異なるようです。古注では、「正しい」の意に解し、周の首都・西安で話されていた正しい言葉(あるいは発音)、いわゆる標準語(共通語)で読まれたと、また新注では、「常に」「毎日」の意に解していて、どちらの解釈も捨てがたいのですが、口語訳文は、新注の解釈で訳してみました。

余談ですが、わたしはふだん名乗っている淳之典という名前は1993年から使用しているセカンドネームです。オフィシャル、プライベート問わず生活上でも仕事上でもこの名前がデフォルトなので、戸籍上の本名で呼ばれることはほとんどなくなってしまったのですが、わたしの本名にはこの「雅」の文字があります。この「雅」という文字に「みやび」「ただしい」「ただす」という意味があることは以前から知っていましたが、「常に」「毎日」という意味があることについては、この章を読んで初めて知りました。

寺子屋塾で基本教材として採用しているらくだメソッドの学習は、原則1日1枚プリントを坦々とやり続けるというプログラムですし、日々アタリマエの凡事を丁寧にする、学習の日常化というのがわたしのライフワークなんですが、自分の本名との関連を考えたことはこれまでありませんでした。「名は体を表す」ということわざがありますが、意識していなくてもその人が本質として持っているものには、結果的に辿り着いてしまうものなのかもしれません。

●論語499章1日1章読解 過去の投稿記事一覧

【為政・第二】020-2-04 吾十有五而志乎學、三十而立、四十而不惑

【八佾・第三】063-3-23 子語魯大師樂曰、樂其可知已、始作翕如也

【里仁・第四】073-4-07 人之過也、各於其黨、觀過斯知仁矣

【里仁・第四】076-4-19 君子之於天下也、無適也、無莫也、義之與比

【里仁・第四】077-4-11 君子懐德、小人懷土、君子懷刑、小人懐惠

【里仁・第四】084-4-18 事父母幾諌、見志不從、又敬不違、勞而不怨

【雍也・第六】129-6-10 冉求曰、非不説子之道、力不足也

【雍也・第六】136-6-17 人之生也直、罔之生也、幸而免

【雍也・第六】138-6-19 中人以上、可以語上也、中人以下、不可以語上也

【雍也・第六】146-6-27 中庸之爲德也

【雍也・第六】147-6-28 子貢曰、如能博施於民、而能済濟衆、何如

【述而・第七】148-7-01 述而不作、信而好古、竊比於我老彭

【述而・第七】163-7-16 如我數年、五十以學、易可以無大過矣

【述而・第七】170-7-23 二三子以我爲隠乎、吾無隠乎爾

【子罕・第九】215-9-10 顔淵喟然歎曰、仰之彌高、鑽之彌堅、瞻之在前

【子罕・第九】228-9-23 法語之言、能無從乎、改之爲貴

【子罕・第九】234&235-9-29&30 可與共學、未可與適道、可與適道

【顔淵・第十二】279-12-01 顔淵問仁、子曰、克己復禮爲仁

【子路・第十三】323-13-21 不得中行而與之、必也狂狷乎

【子路・第十三】324-13-22 南人有言、曰、人而無恆、不可以作巫醫

【子路・第十三】325-13-23 君子和而不同、小人同而不和

【子路・第十三】328-13-26 君子泰而不驕、小人驕而不泰

【憲問・第十四】337-14-05 有德者必有言、有言者不必有德

【衛霊公・第十五】381-15-02 賜也、女以予爲多學而識之者與

【衛霊公・第十五】384-15-05 子張問行、子曰、言忠信、行篤敬、雖蠻貊之邦行矣

【衛霊公・第十五】396-15-17 君子義以爲質、禮以行之、孫以出之、信以成之

【季氏・第十六】429-16-09 生而知之者、上也、學而知之者、次也

【陽貨・第十七】443-17-09 小子、何莫學夫詩、詩可以興

【堯曰・第二十】499-20-03 不知命、無以爲君子也、不知禮

●論語読解の参考になる過去投稿記事

・情報洪水の時代をどう生きるか(その6)

・顔回をめぐる問いと諸星大二郎『孔子暗黒伝』のこと

・書経・商書「生きる方向軸が一つに定まっていれば吉」(「今日の名言・その7」)

・問題解決ツールのコレクターになっていませんか?(つぶやき考現学 No.59)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●2021.9.1~2023.12.31記事タイトル一覧は

こちらの記事(旧ブログ)からどうぞ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆寺子屋塾に関連するイベントのご案内

5/18(土) 未来デザイン考程ワンデイセミナー

6/16(日) インタビューゲーム4hセッション